Национализм - [31]

Таким образом, риторические заявления насчет издавна существующей национальной идентичности всегда вступают в противоречие с признанием исторических процессов национального строительства. Обычно, но не всегда националистические лидеры исходят в своих заявлениях из примордиальности нации. Даже там, где такие утверждения влиятельны, значение этничности, как и нации и других притязаний на категориальные идентичности, определяется посредством социального действия, и это действие всегда в значительной мере является политическим, даже там, где речь не идет о непосредственном достижении государственной власти.

Эта концепция выходит за рамки любого простого представления о примордиальном наследии и является продуктом Просвещения и особенно Великой французской революции. Как выразился Стейнер:

Как ни одно историческое явление до нее, Великая французская революция мобилизовала саму историчность, считая при этом себя всемирно-исторической, преобразующей устройство всего человеческого общества, захватывающей каждую отдельную личность. (Steiner, 1988:150)

Эта новая идея исторического действия сыграла важную роль в национализме, во многих же случаях — вместе с особым представлением о национальной судьбе, новой телеологии истории. Такие концепции не ограничиваются, как принято утверждать, немецким «этническим» национализмом. Вспомним mission civilisatrice Франции, «Новый Иерусалим» Англии и идеи «божественного предопределения» и «града на холме» в истории Соединенных Штатов.

История, этничность и манипуляция

Этнические истоки — доминирующая тема в националистической риторике. В то же самое время националистический дискурс бывает сосредоточен на великих основополагающих деяниях или революциях. Акцент обычно делается на исторической новизне нации, рожденной самоучредительным действием ее народа. Иногда происходит тематизация искупления проблематичной истории, обновления перед лицом упадка или соответствия героическому прошлому. Хотя в Соединенных Штатах наблюдался перекос в сторону основания, а во Франции — в сторону революции, в каждой из этих стран случалось, что на передний план выходили другие аспекты. Рейганизм в Соединенных Штатах и голлизм во Франции отстаивали национализм, больше связанный с заявлениями о прошлом. Во многих странах Центральной и Восточной Европы явно преобладала риторика прошлого, хотя и здесь, как будет показано в следующей главе, не обходилось без полутонов.

Во всяком случае, глобальная риторика национализма придает большее значение заявлениям о национальном (или по крайней мере протонациональном) прошлом, и первым действием многих наблюдателей, некритически усвоивших националистические посылки, становится объяснение всего современного национализма с точки зрения его давних корней. Это, к сожалению, ведет к недооценке не только той роли, которую национализм сыграл в борьбе за основание новых — и иногда демократических — режимов, но и степени, в которой национализмом манипулируют элиты, ищущие идеологию для легитимации своей власти и мобилизации потенциальных сторонников. Эти проблематичные отношения между историей и манипуляцией больше всего заметны в недавней печальной истории Боснии и Герцеговины.

Когда в бывшей Югославии разразилась война, западные наблюдатели (с содроганием) вспоминали, что Первая мировая война началась с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево — городе, ставшем сегодня символом этно-националистической вражды. Но рассмотрим подробнее, что же произошло, и признаем двусмысленность отношений между этничностью и национализмом и между ними и насильственным конфликтом. Убийца был не местным, а сербом, членом тайного общества, прибывшим в Боснию с этой целью. Хотя сербский и хорватский национализм серьезно конфликтовали на протяжении нескольких десятилетий, предшествовавших убийству, Босния и Герцеговина были сравнительно мирным анклавом мультикультурного взаимодействия. Они лишь недавно вошли в состав Австро-Венгрии после нескольких веков пребывания под властью Османской империи. Хотя ею правили анатолийские мусульмане, занимавшиеся в основном сбором податей и военными делами, эта империя была в значительной степени мультикультурной и терпимой к этническим и религиозным различиям. Когда христианские правители Испании Фердинанд и Изабелла в 1492 году изгнали из своей страны всех евреев, они бежали прежде всего в Османскую империю. Многие из них поселились в Боснии, где они жили в мире со своими соседями — мусульманами, католиками и православными в течение пяти веков. По иронии судьбы, еврейская община стала одной из первых жертв борьбы 1990-х годов. Наблюдая развернувшуюся борьбу, как тогда казалось, между христианами и мусульманами, ее лидеры в конечном итоге предпочли в 1992 году организовать эвакуацию людей и вывезти большую часть сохранившихся символов иудаизма.

На протяжении пяти веков, вплоть до 1990-х годов, Сараево не сталкивалось с настолько серьезной борьбой, которая способна была бы разрушить здание. Она не началась даже после того, как молодой сербский националист убил эрцгерцога Франца Фердинанда. Старый мост — знаменитый мост в Мостаре, городе, уничтоженном в начале 1990-х, — был построен в 1566 году великим османским лидером Сулейманом Великолепным, пользовавшимся услугами великого визиря, который был выходцем из боснийских славян. Мост (до его разрушения хорватскими снарядами в 1993 году) связывал различные этнические кварталы города, где церкви соседствовали с мечетями. Члены различных этнорелигиозных групп не смешивались друг с другом, но, сохраняя свою самобытность, жили в мире. И они соперничали на ежегодных соревнованиях по прыжкам в воду, в ходе которых молодые мусульмане, хорваты и сербы ныряли с прекрасного моста Сулеймана в Дрину: это был ритуал этнической обособленности и совместного участия, далекий от этнических чисток.

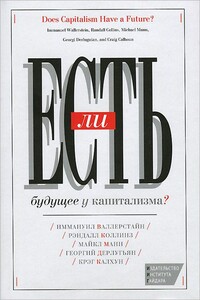

Конец капитализма был главным ожиданием ХХ века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая мировая, распад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.