На пути к сверхобществу - [3]

Вот так и получилось, что защитники коммунизма создавали ненаучную картину коммунистического общества, раздувая то, что они считали его достоинствами, и затушевывая то, что считалось недостатками «антагонистических» обществ, а критики коммунизма создавали и ныне создают тоже ненаучную картину коммунизма, изображая его как воплощение зла и умалчивая о его достоинствах или искажая их. То же самое имело место в отношении социального строя западных стран (западнизма) и имеет место теперь, причем в гораздо более изощренных формах и в более грандиозных масштабах. Как на Западе, так и в Советском Союзе научное понимание западнизма было исключено.

В настоящее время идеологическое очернение коммунизма и приукрашивание западнизма приняло неслыханные ранее размеры как на Западе, так и в бывших коммунистических странах. Так что теперь о научном понимании как коммунизма, так и западнизма и речи быть не может.

Таково второе серьезное препятствие на пути научного понимания социальных явлений.

И третье препятствие на пути научного познания социальных объектов – гигантская армия людей, профессионально занятых в сфере науки. Дело в том, что надо различать науку как сферу жизнедеятельности множества людей, добывающих себе жизненные блага и добивающихся жизненного успеха (известности, степеней, званий, наград) за счет профессионального изучения социальных объектов, и научный подход к этим объектам. Лишь для ничтожной части этих профессионалов научное познание есть самоцель. Научный подход к социальным объектам составляет лишь ничтожную долю в колоссальной продукции сферы профессиональных социальных исследований. Остановлюсь кратко на том, в каком виде мне представились социальные исследования, когда я проявил более или менее устойчивый интерес к ним как исследователь, а не просто из праздного любопытства, причем как исследователь с «поворотом мозгов», радикально отличающимся от такового у профессионалов, занятых в этой сфере, добывающих в ней для себя хлеб насущный и добивающихся в ней жизненного успеха.

Социальные объекты суть эмпирические (опытные, видимые, наблюдаемые) объекты. В исследовании их затруднен и ограничен, а в основном вообще исключен лабораторный эксперимент в том виде, в каком он применяется в естествознании. Исследователи добывали сведения о социальных явлениях путем личных наблюдений, знакомства с источниками, в которых были зафиксированы результаты наблюдений других исследователей и очевидцев событий, знакомства со всякого рода документами и свидетельствами. Главными орудиями исследования были средства наблюдения фактов и логические средства – сравнение, отбор, обобщение, абстрагирование, классификация, определения понятий, умозаключения, гипотезы и т. д. Причем эти логические средства были в том виде и ассортименте, в каком они были описаны в сочинениях по логике и методологии науки и стали известны исследователям. А это был довольно бедный логический аппарат, который сам по себе ограничивал возможности осмысления эмпирического материала, доступного исследователям.

В ХIХ веке был разработан и получил широкую известность диалектический метод (диалектика). Но его постигла печальная участь.

Гегель, который сделал самый значительный вклад в диалектику, мистифицировал ее в большей мере, чем кто-либо другой. Он ограничил число законов диалектики несколькими, перечисление которых и стало основным содержанием текстов на эту тему. Маркс взял диалектику на вооружение в своих сочинениях и несколько рационализировал ее. Но он не дал ее систематического построения, ограничившись отдельными разрозненными замечаниями. Энгельс придал диалектике вид учения о всеобщих законах бытия, распространив ее на сферы, где она была лишена смысла (даже на математику), и оторвав ее от сферы социальных явлений, где она была бы на своем месте. Обычным примером закона единства и борьбы противоположностей стали отношения плюса и минуса в математике и отношения пролетариата и буржуазии в социологии. В таком понимании из этого закона (как и из прочих) испарился всякий научный смысл. Преодолев гегелевскую идеалистическую мистификацию законов диалектики, марксизм принес с собой материалистическую вульгаризацию их. Последователи Маркса и Энгельса связали диалектику прежде всего с идеологией и политикой, изобразив ее как оружие пролетариата, как «алгебру революции». В странах победившего коммунизма диалектика в предельно упрощенном виде стала составной частью государственной идеологии. Нет ничего удивительного в том, что диалектика стала предметом насмешек. Одно из величайших достижений в истории человеческого интеллекта фактически было извращено и опошлено, во всяком случае – было исключено из арсенала орудий научного познания социальных явлений.

Пренебрежение к диалектике в современных социальных исследованиях не имеет никакого разумного оправдания. В реальной жизни очевидным образом происходит все то, о чем говорили диалектики. Социальные объекты возникают исторически и со временем изменяются, причем иногда так, что превращаются в свою противоположность. Они многосторонни, обладают одновременно различными свойствами, порою – противоположными. Они взаимосвязаны. Причины и следствия меняются ролями. Одни и те же причины порождают противоположные следствия. Развитие социальных объектов происходит путем дифференциации их свойств и обособления этих свойств в качестве особых свойств различных объектов, происходит раздвоение единого. Всему есть своя мера, нарушение которой ведет к разрушению объектов или к возникновению нового качества. Короче говоря, диалектики прошлого обратили внимание на реальные явления жизни и эволюции социальных объектов, а современные исследователи этих объектов, боясь упреков в почтении к диалектике как идеологической доктрине, игнорируют это или не используют на уровне методологии научного познания, отрезая тем самым для себя возможность такого познания.

Эту книгу с полным правом можно назвать введением в теорию современного западного общества (ее развитием стали труды «Глобальный человейник», «На пути к сверхобществу», «Логическая социология»). Исследование представляет собой применение разработанной автором книги логики и методологии социальной науки к исследованию феномена, который он характеризует как западнизм. Этим термином А.А. Зиновьев (1922–2006) обозначает не совокупность определенных стран, которые принято называть западными, а тот социальный строй, который сложился в них во второй половине ХХ века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Александр Зиновьев - ученый, мыслитель, художник, поэт, автор пророческих "Зияющих высот", впервые опубликованных в Швейцарии в 1976 году. Этот "социологический", по словам писателя, роман, хлестко и беспощадно обличающий пороки советского общества, принес ему ошеломляющую, сенсационную известность. Яркая, искренняя, совершенно "особенная" книга, соединившая в себе и научный трактат, и незаурядное литературное произведение, почти сразу была переведена более чем на двадцать иностранных языков.

Зиновьев Александр Александрович — известный русский литератор и философ, в недавнем прошлом диссидент, многие годы проживший на Западе, издавший там ряд книг, в которых подверг жесткой критике советский режим: «Зияющие высоты», «Коммунизм как реальность», «Кризис коммунизма», «Русская судьба», «Русский эксперимент». Там же в 70-е годы вышла и его книга о Сталине. Где автор повествует о своем, личном «сложном отношении» к великому вождю. Кратко ее содержание и смысл можно определить как «любовь-ненависть».

В книге «Русская трагедия» Алексагндр Зиновьев, выдающийся философ современности, подверг всестороннему анализу один из самых трагических периодов в истории нашей страны, когда «поголовное предательство правящего партийного аппарата» привело к развалу великого государства – Советского Союза и его ликвидации. Здесь же автор рассуждает о будущем России, об опасностях глобализма и о перспективах мирового развития.

В книге рассматривается превращение общества «западоидов» (термин Зиновьева) в один глобальный «человейник». Как изменится жизнь людей, их жизненные установки, их взаимоотношения друг с другом и окружающим миром.Книга о будущем, в которой в первую очередь говорится не об изменении технического аспекта, а о изменении аспекта социального.

Книга представляет собой осмысление генезиса, характерных черт и современных трансформаций Западной, Восточнославянско–Православной и Латиноамериканской цивилизаций, объединяемых под общим понятием «Макрохристианский мир», а также нынешнего состояния зон его стыков с Мусульманско–Афразийской цивилизацией (Балканы, Кавказ, Центральная Азия). Структуры современного мира рассматриваются в динамике переходного периода, переживаемого сегодня человечеством, на пересечении плоскостей мир–системного анализа и регионально–цивилизационного структурирования.

В тринадцать лет Макс Вебер штудирует труды Макиавелли и Лютера, в двадцать девять — уже профессор. В какие-то моменты он проявляет себя как рьяный националист, но в то же время с интересом знакомится с «американским образом жизни». Макс Вебер (1864-1920) — это не только один из самых влиятельных мыслителей модерна, но и невероятно яркая, противоречивая фигура духовной жизни Германии конца XIX — начала XX веков. Он страдает типичной для своей эпохи «нервной болезнью», работает как одержимый, но ни одну книгу не дописывает до конца.

В монографии представлены основные взгляды современной науки на природу времени, а также варианты понимания феномена времени для различных уровней мира природы, жизни и общества. Рассмотрены подходы к пониманию времени в науках о природе: физическое или астрономическое время, геологическое и биологическое время: в науках о человеке и обществе: психологическое, историческое и социальное время. Далее в центре внимания становится политическое время как таковое и особенно – время политических реформ, понимаемых как инновации в социально-политической сфере, а также темпоральные аспекты символической политики.

Книга А. Н. Медушевского – первое системное осмысление коммунистического эксперимента в России с позиций его конституционно-правовых оснований – их возникновения в ходе революции 1917 г. и роспуска Учредительного собрания, стадий развития и упадка с крушением СССР. В центре внимания – логика советской политической системы – взаимосвязь ее правовых оснований, политических институтов, террора, форм массовой мобилизации. Опираясь на архивы всех советских конституционных комиссий, программные документы и анализ идеологических дискуссий, автор раскрывает природу номинального конституционализма, институциональные основы однопартийного режима, механизмы господства и принятия решений советской элитой.

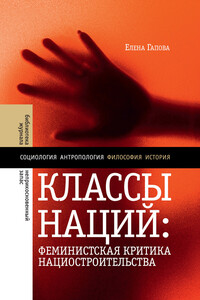

Центральные темы сборника «Классы наций» – новые классы, нации и гендер и их сложные пересечения в постсоветском регионе. Автор рассматривает, как взаимодействие этих основных категорий организации общества проявляется в «деле» группы Пусси Райот, в дискуссиях вокруг истории Светланы Бахминой, в «моральной революции», зафиксированной в книгах Светланы Алексиевич, в столкновениях по поводу «научной истины» в постсоветской академии и в ситуации жен «русских программистов» в Америке. Сборник выстраивает многогранную социальную панораму постсоциализма.

Книга посвящена проблеме гносеологического, социального и политического обоснования социологии. В ней дается ключевое для современной социальной науки изложение проблемы условий действительности социологического познания, статуса социальных фактов и феноменологических идеальностей социологии, пространства-времени социального мира, перспектив развития социальной теории.Рекомендуется философам, социологам, историкам, всем, интересующимся проблемами социальной теории.