На дне блокады и войны - [76]

Рано утром, где-то во второй половине марта 1944 года на железнодорожную станцию Термез был подан состав «телячьих» вагонов (теплушки на 40 человек или 8 лошадей). Состав уходил на «Щиру Украiну»— на Третий Украинский фронт. Из провожавших меня я почему-то запомнил только Володьку. Он, тощий и какой-то до боли близкий, долго стоял на путях и махал мне рукой. Адрес его родителей остался у меня в кармане. Вскоре я напишу туда и получу от Володьки с фронта несколько писем.

Пути Господни неисповедимы! Оказалось, оставленные в запасном полку «лучшие» вскоре были отправлены на I Белорусский фронт командирами стрелковых взводов. Из всех солдат Советской армии у пехотного «ваньки-взводного» самая короткая жизнь. Ему во время атаки не просто надо выскочить из окопа на стреляющих в тебя немцев, но ещё и повести за собою взвод. Не оказался исключением и Володька. Уже в июне после первых боев он прислал мне письмо из госпиталя. Ранение было лёгким, и к концу 44-го Володька снова попал на фронт и снова «ванькой-взводным»…

Старенькие теплушки с выпускниками Термезских военных училищ и боевыми офицерами, комиссованными из госпиталей, двинулись в далекий путь через всю взбудораженную войной голодную страну. На полтора месяца мы обрели общее жилье на колесах.

Сухой паёк… кипяток… офицерский паёк… Карши… Самарканд… Джизак… наконец, — Ташкент. Здесь кормление, санпропускник и неожиданное переобмундирование. Мы переходим на «летнюю офицерскую форму одежды»; получаем большие иностранно-пахучие коверкотовые гимнастёрки (подарок Черчилля советскому офицерскому корпусу), а также настоящие кирзовые сапоги.

В новеньком обмундировании, сшитом явно не для нас, мы кажемся ещё более нескладными и самоуверенными птенцами, только вылетевшими из родного гнезда Термезской крепости. Но мы горды своим нарядом. В вагоне некоторые выпускники аккуратно на палочках развесили свои гимнастерки, сняли погоны со вставленной в них проволокой, чтобы не мялись! Большинство же, сбросив кирзачи, сразу превратилось в обычную массу вагонных завсегдатаев — неряшливых и взлохмаченных.

Под неспешный перестук колес мы спим, либо заводим долгие разговоры о слышанных и уже не раз пересказанных фронтовых историях. На станциях мы пытаемся слушать сводки Совинформбюро, но там всё ещё мелькают неизвестные нам хохляцкие города и посёлки.

Наконец, уже в России на незнакомой мне заволжской станции в сводках информбюро сначала робко появилась, а потом гордо и крикливо зазвучала ОДЕССА. Наши войска победно шли по правобережной Украине. Как это было в «натуре», я скоро услышу от очевидцев.

Но репродукторы есть только на станциях. Наш состав плетется еле-еле: Арысь… Туркестан… Кызыл-Орда… Старинная царских времен однопутка. Мы долго стоим под семафорами: барахолки, базары, базарчики… Запасные пары офицерского белья, полотенца, новые портянки незаметно покидают теплушки, оседая на полустанках, затерянных в Приаральских пустынях.

За Джусалами по вагонам разнесся слух: скоро будет соль. Ее надо «брать». В России солью торгуют.

Действительно, на полустанках появились длинные составы открытых платформ с серой грязной противно-вонючей солью. Хозяйственные куркули выбирали наиболее чистые куски, мыли их и заворачивали в тряпки. Несколько дней наши теплушки запасались солью, пока с глаз не исчезли последние «соляные» платформы. Это было уже где-то за Соль-Илецкой (мы ехали через неё на Саратов).

В войну на железнодорожные станции, и так представляющие собою нерадостное зрелище, выплескивались людские отбросы суровой тыловой жизни. Нигде, как на железных дорогах, нельзя было увидеть столько слёз безутешных, горя горького, нужды беспросветной и вместе с тем радости бесшабашной и отчаянных надежд. Именно здесь, на дне народном, чувства людские оголялись в неистовой борьбе за существование.

В начале апреля мы миновали мост через Урал и въехали во всегда голодное Поволжье. Россия. На станциях полно народу. Везде «правят бал» бабы — старые на вид, но страшно крикливые, замотанные в платки, шали, обвешенные мешками, котомками, сумками, окружённые немощными стариками и детьми — постоянно хныкающими голодными детьми войны, пугливо цепляющимися за длинные подолы своих мамок. На этих баб трусливо поглядывают редкие здоровенные детины, их боится вокзальная шантрапа. Под защитой баб находятся отвоевавшие и списанные «под чистую» солдаты — серые, изможденные калеки, с тощими вещмешками, часто на костылях. Одни из них временно попали сюда по пути домой, другие — бездомные: раз задержавшись, так и остались на станции. Эти, правда, быстро опускались на дно людское, и, спекулируя на увечьях, кто как мог, существовали в вокзальной круговерти войны. Им — бывшим солдатам, уже ничего не стоило стащить котомку у своего собрата, возвращавшегося из госпиталя на фронт, обмануть солдатку, разжалобить торговку, выставив напоказ еле зарубцевавшуюся культю, обезображенное шрамами лицо, либо просто выклянчить кусок хлеба, а на худой конец, порыться в урнах с надеждой выудить оттуда чинарик.

Сейчас, через много лет, я вспоминаю тех обездоленных, поруганных войною калек, которых давно уже нет в живых, а перед глазами безногий солдат, трясущийся в истерике, по-черному матерясь, бьет костылями испуганного дежурного по станции. За что? У солдата перекошенное злобой лицо, ненависть на весь мир, на тех, кто здоров, кто отнял у него молодость и сейчас загнал в беспросветный мрак станционной клоаки. Я вижу и дальше: собратья солдаты схватили его, бросили на землю, но калека без разбору хватает сильными руками ноги стоящих вокруг. Потом мат его утихает, становится безнадёжно-тоскливым. Люди расходятся. Оставшиеся дали солдату спирту, свернули «козью ножку». Злая махорка немного успокоила его, но еще долго из отверженного миром солдата выплескиваются наружу накипевшие проклятья сосущим кровь тыловым крысам, а заодно с ними и всем, кто ошивается здесь на «6-м фронте». Чаще так срываются не здешние, а те, чьи родные места под немцем. Живы ли семьи? Целы ли хаты? Что их ждет впереди? Ведь в те времена у них не было ни льгот, ни надежд на будущее. Местные женщины таких жалели с опаской, на расстоянии.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

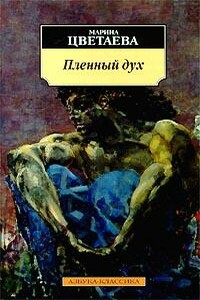

Проза поэта о поэтах... Двойная субъективность, дающая тем не менее максимальное приближение к истинному положению вещей.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.