Мысли об искусстве - [4]

Поленов удивлялся неутомимости Репина в работе и легкости, с какой он справлялся с натурой.

Когда они в 1870-х годах жили в Париже, то в кружок русских художников приходили французские литераторы и художники[3].

Тогда же появилась впервые и фотография, которой художники увлекались и делали много снимков.

Репин тоже попробовал воспользоваться аппаратом и накрыл голову сукном, но скоро бросил экспозицию.

– Да тут удушиться можно, – говорил он.

И кому в голову пришло изобретать этот аппарат, когда можно просто нарисовать портрет?

И действительно, углем он делал рисунки-портреты, которые, как художественные произведения, вернее, правдивее передавали натуру, чем фотография.

– И когда мы надрывались при рисовании с натуры, – вспоминал Поленов, – Репину она давалась так легко, точно он играл на балалайке.

Я застал Репина в зените его славы. Общество, меценаты преклонялись перед ним, считали, что он может сделать все, и обращались к нему с различными заказами, от которых ему приходилось отказываться.

Московский коллекционер, купец Свешников, приставал ко мне: «Попросите Илью Ефимовича, чтобы он написал мне такую картину: поет артистка Патти[4], а слушает ее не пустая голова, как я или другой такой же, а сам великий муж, Илья Репин, который может оценить ее, как великий великую».

Репин смеялся, когда я передал ему эту просьбу. «Скажите, пожалуйста! Патти – куда еще ни шло, а себя, великого мужа, пришлось бы писать с затылка».

Увлечение одной лишь формой или красками, уход в прошлое, изысканность – все это было не для Репина. Ему нужна жизненная тема, живые люди, широкая пластика, экспрессия, сильные переживания.

Когда идеи народничества стали выдыхаться в литературе, а жизнь в эпоху реакции не давала ничего для широкого размаха в искусстве, Репин приостановился в своем творчестве. На темы современности он ответил лишь картинами дуэли при узаконении ее Александром III. Один вариант «Дуэли» был приобретен Флоренцией. В нем есть нечто от мелодрамы. Другой, что в Третьяковской галерее, более репинский. Под обезумевшим лицом закуривающего убийцы на белой сорочке – черный круг галстука; взято умело, по-репински сильно[5].

На этюдной выставке в Петербурге много было интересных репинских работ. Там был эскиз к картине «Распятие»: Христа прибивают к кресту, собаки лижут кровь, стекающую по дереву. И это страшно, жестоко, зверино, а может – так и не нужно.

Не находя ничего в окружающем, Репин делает вылазку в символизм и мистику. Пишет большой эскиз «Искушение». На горе, на фоне зловеще раскаленного оранжевого неба стоит изможденная фигура Христа. За ним, как нетопырь, жирное чудовище – Сатана. Из горы поднимаются струями миазмы. Дух и омерзительная плоть, соблазны и отвержение их.

Здесь было много репинского умения, но не его дух; была красивая выдумка, но не живой, репинский сколок жизни.

Картина в большом размере вышла слабее эскиза, а когда через год к ней были приписаны еще ангелы, она стала совсем дешевой.

Некоторые находили, что «Искушение» было ответом Репина на приглашение его перейти в общество «Мир искусства».

Неисчерпаемый материал Репин находил в портретной живописи. Не было выставки, на которой бы не было его портретов в большинстве мастерских и особо убедительных. Однажды Серов подвел нас, своих учеников, к портрету-рисунку, сделанному с него Репиным, и сказал: «Срисовать-то и мы срисуем, а вот так посадить и охватить всего – мы не сумеем».

Репин оставил довольно много воспоминаний, писем в печати. И здесь он рисует больше образы, не интересуясь причиной тех или других явлений, и, как в живописи, впадает в противоречия. Перо его больше скользит по поверхности жизни, и образы в его письмах гораздо слабее, чем в картинах.

Один раз в жизни написал он стихи живым украинским языком.

В Москве праздновали юбилей писателя и критика В. А. Гиляровского[6] («дяди Гиляя»). Гиляровский всегда был закадычным другом художников и в особенности юношества. Критикуя молодых художников-учеников, он улавливал лучшее, что было у них, поддерживал в них веру в свои силы и сам, вечно бодрый, с отзывчивым сердцем, передавал эту бодрость и другим.

Ему, юбиляру, Репин писал:

Илля Репин

А москвичи-художники, посетители шмаровинских «сред»[7], поднесли адрес с подписями, рисунками и извинением за текст: «Пером мы не горазды, а кистью борзее».

Репина в литературе сравнивали с Репиным в живописи, и от этого сравнения ему доставалось немало. Когда у него начала сохнуть правая рука, карикатурист Щербов говорил: «Это его Бог наказал, чтобы не писал пером на бумаге». Однако художник вышел из несчастного положения: приспособил палитру к поясу и научился писать левой рукой.

Толстой задал Репину вопрос, для чего он написал «Крестный ход», и тот на это не дал ответа. Он видел перед собой образы из эпохи крепостного права, перед ним стояли живые люди этой эпохи в своих внешних взаимоотношениях, и он представил их на холсте со всей силой своего таланта. О причинах, вызвавших определенное явление, и выводах из него он не рассуждает. Выводы напрашиваются сами собой у зрителя, как из наблюдений живой действительности. Образы меняются, чередуются у художника и влекут его за собой.

Воспоминания знаменитого русского художника И.Е.Репина о своем детстве, юности, приезде в Петербург. Часть мемуаров составляют очерки о современниках автора — художниках Куинджи, Ге, Крамском, архитекторах Стасове, Антокольском, а также «Письма об искусстве» и главы, посвященные созданию отдельных произведений самого И.Е.Репина.

В истории России трудно встретить сталь оригинальную и столь исключительно самобытную натуру, по выражению Репина «гения-изобретателя», однолюба, всю жизнь горевшего огнем любви к искусству и только искусству…В детстве — сиротство и нищета, а под конец жизни — огромное состояние, которое он целиком отдал на нужды родного искусства, высочайшая художественная слава, блеск такого успеха, который выпал немногим русским художникам.Книга рассказывает об истории жизни и творческом пути этого удивительного человека.Предлагается широкому кругу читателей.

Телевидение – это особая магия. Являясь одним из самых «молодых» жанров индустрии развлечений, оно быстро привязало аудиторию к себе и не сдает позиции даже с появлением интернета. Мы все хорошо знаем, что происходит на экране любой из передач, но что остается за кадром? Насколько лицевая сторона «голубого экрана» отличается от изнанки? Эта книга об отечественном телевидении и о программах, которые это телевидение создали; о программах, которые заставляли улицы умирать. «А ну-ка, девушки!», «От всей души», «Клуб путешественников» и, конечно, один из самых почетных долгожителей экрана – передача «Что? Где? Когда?», разменявшая уже пятый десяток, но не потерявшая душу и интерес к себе аудитории.

«Ухо Ван Гога» – поразительный синтез детективного расследования, научной работы и литературного мастерства от автора, проживающего на родине Ван Гога – в маленьком городке Арль. Бернадетт Мёрфи станет вашим проводником в безумный и хаотичный мир Винсента, где вы сможете разоблачить главную тайну великого художника, уже более века преследующую его имя. Чтобы добраться до истины в деле «Ухо Ван Гога», Мёрфи пришлось объехать полмира и самым непостижимым образом найти ответы там, где ее предшественники сдавались и уезжали ни с чем.

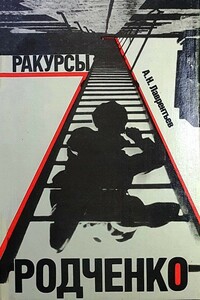

Книга посвящена творчеству крупного советского фотохудожника А. Родченко. В первой главе прослеживается путь мастера в фотоискусстве; рассказывается о различных принципах построения кадра, которые лежали в основе работы Родченко и художников его окружения в 1920-х гг. Во второй главе затрагивается вопрос о влиянии работ Родченко на развитие советского фотоискусства, рассматриваются особенности и специфика его фотографической школы, в кругу влияния которой оказались такие известные мастера, как Е. Лангман, Г.

Флориан Иллиес (род. 1971), немецкий искусствовед, рассказывает об искусстве как никто другой увлекательно и вдохновляюще. В книгу «А только что небо было голубое» вошли его главные тексты об искусстве и литературе, написанные за период с 1997 по 2017 год. В них Иллиес описывает своих личных героев: от Макса Фридлендера до Готфрида Бенна, от Графа Гарри Кесслера до Энди Уорхола. Он исследует, почему лучшие художники XIX века предпочитали смотреть на небо и рисовать облака, и что заставляло их ехать в маленькую итальянскую деревушку Олевано; задается вопросом, излечима ли романтика, и адресует пылкое любовное письмо Каспару Давиду Фридриху.

Эта книга о цвете в цифровой фотографии. Она написана фотографом-колористом, который в своей практике опирается на художественные знания о цвете и использует возможности современных средств компьютерной обработки. Автор рассматривает все аспекты работы с цветом комплексно – от особенностей цветовосприятия человека, взаимосвязи цвета и композиции, критериев оценки колористической выразительности до процессов съемки, Raw-конвертации и цветокоррекции в Adobe Photoshop. Технические аспекты работы с цифровой фотографией рассматриваются с точки зрения художественного восприятия, чтобы читатель мог понять, как поставить инструменты на службу творческой идее. Книга адресована широкому кругу фотографов, а также может оказаться полезной цветокорректорам, дизайнерам и другим специалистам, работающим с цифровой фотографией.

«Искусство есть искусство жить» – формула, которой Андрей Белый, enfant terrible, определил в свое время сущность искусства, – является по сути квинтэссенцией определенной поэтики поведения. История «искусства жить» в России берет начало в истязаниях смехом во времена Ивана Грозного, но теоретическое обоснование оно получило позже, в эпоху романтизма, а затем символизма. Эта книга посвящена жанрам, в которых текст и тело сливаются в единое целое: смеховым сообществам, формировавшим с помощью групповых инсценировок и приватных текстов своего рода параллельную, альтернативную действительность, противопоставляемую официальной; царствам лжи, возникавшим ex nihilo лишь за счет силы слова; литературным мистификациям, при которых между автором и текстом возникает еще один, псевдоавторский пласт; романам с ключом, в которых действительное и фикциональное переплетаются друг с другом, обретая или изобретая при этом собственную жизнь и действительность.