Мы — дети сорок первого года - [41]

— Нет, зачем? Друзья все-таки, ну… вообще…

И тут случилось. Неизвестно что, но только что-то такое, будто в земной шар врезалась вдруг здоровенная шальная комета (Икар, может!) или… Нет, просто Нина взяла пальцы Зарифуллина в свою теплую ладошку, сжала… хорошо еще, вымыл он руки перед концертом, оттер с мылом начисто!..

— А ты… ты сам-то разве не достоин… разве тебя нельзя полюбить?..

Вся кровь у Зарифуллина точно свернулась и просыпалась сверху вниз, минуя ослабшие колени. Он прислонился к столбу, моргнул вяло, оглушенно… Нина повторила:

— А тебя разве нельзя полюбить?..

И вправду, разве сам Зарифуллин того не достоин?! Почему же это он не достоин, а может, очень даже достоин. Эх, ты, Халимов, эй, Галиев-абый, слышите, чего это вдруг он не достоин, а?!

Нине, между прочим, оказывается, уже семнадцать лет; на самом деле ведь взрослая, он тогда еще, раньше, подумал — точно! Трудно Зарифуллину разговаривать с Ниной, ему приходится усиленно пыхтеть, шмыгать и так далее, нос у Зарифуллина покрывается потом и, естественно, тут же закладывается на холодном вечернем ветру. Теперь Зарифуллин вынужден обходиться без носовых звуков, отчего язык Зарифуллина, само собой, не становится более красочным:

— Бде было веледо передать, подятто? Альтафи просил, подятто?

Чего такое он там дальше плел, Зарифуллин отчетливо припомнить не смог — кажется, беседа потекла извилистым руслом методики и педагогики; таким образом, в ночной благодатной тишине, у деревенских тесовых ворот звучало, примерно, следующее:

— Если тщательдо проадализировать педагогические взгляды Льва Диколаевича Толстого, — говорил Зарифуллин, — то оди, десобдеддо, отражают учедие Кодстадида Дбитриевича Ушидского. Толстой активдо пропагаддировал это учедие и, как писатель, даже разрабатывал тебатические рассказы…

Неизвестно, что еще наворотил бы гундосый Зарифуллин о Льве Диколаевиче и Ушидском, когда бы не оказалось, что пальцы его все так же млеют в теплой руке Нины Комиссаровой.

От такого их положения Зарифуллин совсем сбился с толку, с мысли, вообще с чего только было можно, и, в довершение, у Зарифуллина опять пропотел нос. После этого зарифуллинский, гораздый на потение нос мгновенно очистился и заработал тихо и правильно. Зарифуллин по этому случаю приободрился, вдохнул носом и заговорил… потому что, по глубокому убеждению его, молодецкому парню, каковым с недавнего времени считал себя Зарифуллин, вменялось в обязаность вести с девушкой только лишь замечательно умные разговоры.

— Педология есть реакционная и насквозь лживая буржуазная теория о развитии ребенка, — сказал Зарифуллин, чисто произнося все звуки. — Если верить этой лживой теории, то получается, будто бы одни дети от рождения обладают высокими умственными способностями, а другие — нет. Указ от четвертого июля одна тысяча девятьсот тридцать шестого года, по-моему, очень правильно критикует теорию педологии.

Нина, наверное, была с этим согласна, потому как молчала и внимательно слушала Зарифуллина. Альтафи и его просьба сами собою оказались забытыми — ах, шайтан его дери! Что же теперь, Зарифуллин, выходит, предатель? А ведь, по мысли того же Зарифуллина, самое большое преступление на свете — предательство. За него полагается и самое большое наказание… Что делать-то? Как быть?

— Я говорил, Альтафи говорил, поговорить ему надо… с тобой, понятно?

— Ладно, ладно. Слышала уже, все понятно, все…

Такие вот методико-психологико-педагогические разговоры продолжались три вечера кряду. Альтафи почернел от злости, засуровел отчаянно, глубоко. Дружба промеж них оборвалась, будто и не бывало ее. Сам Зарифуллин, впрочем, метался из стороны в сторону, два противоположных чувства обуревали его и били тяжко по самочувствию — Зарифуллину (иногда) было плохо. Встречи с Ниной ожидал он в крайнем нетерпении, томился и скучнел, рядом же с нею цвел, пах и забывал обо всем на свете; однако собственное предательство по отношению к лучшему, казалось бы, другу временами сильно беспокоило его; в воздухе чувствовалось приближение развязки, которая, кстати, могла стать и разрядкою тоже…

И развязка пришла, грянула, с небольшою, правда, осечкой… А было это утром, а было это, когда запрягали они в гужевой транспорт свои живые моторы. Много ли надо для шуму, было б желание! Повод-то всегда найдется, как оно, впрочем, и случилось… Альтафи, помнится, смазывал телегу без особого усердия, но все же достаточно увлеченно; в результате три оси были смазаны быстро и добротно, оставалась только одна — четвертая. И тут Альтафи обнаружил исчезновение банки с колесной мазью — увели, что называется, прямо из-под носа; Альтафи осерчал. Встав, он поглядел по сторонам — банки не было. Он, конечно, знал, куда она делась, потому что очень даже пристально наблюдал, как взял ее проходивший мимо Зарифуллин и пошел смазывать свою телегу. Но Альтафи стал искать и, само собой, искал чрезвычайно долго и безуспешно. В процессе искания он пару раз споткнулся о длинную и сильно заметную оглоблю, пару раз пнул валявшийся на дороге хомут и матюкнулся — последнее действие не поддалось точному счету по причине своей многократности. А потом Альтафи — вдруг! — увидел Зарифуллина, как тот сидит и с довольной миной смазывает из его банки свою телегу. И при этом еще и бурчит какую-то песню, подлец! Альтафи прищурил глаза, надул на скулах желваки и в таком обличье вырос перед Зарифуллиным. Тот, конечно, смекнул, что все это неспроста, бросил смазывать телегу, поднялся. Несколько секунд стояли друг перед другом молча (друзья, правда, бывшие), сопели только. Обстановку, видно, учуял и бык, что уныло расположился между оглобель, потому как бодро двинулся в сторону лабаза пощипать оставшейся травки.

Что если бы Элизабет Макартур, жена печально известного Джона Макартура, «отца» шерстяного овцеводства, написала откровенные и тайные мемуары? А что, если бы романистка Кейт Гренвилл чудесным образом нашла и опубликовала их? С этого начинается роман, балансирующий на грани реальности и выдумки. Брак с безжалостным тираном, стремление к недоступной для женщины власти в обществе. Элизабет Макартур управляет своей жизнью с рвением и страстью, с помощью хитрости и остроумия. Это роман, действие которого происходит в прошлом, но он в равной степени и о настоящем, о том, где секреты и ложь могут формировать реальность.

Впервые издаётся на русском языке одна из самых важных работ в творческом наследии знаменитого португальского поэта и писателя Мариу де Са-Карнейру (1890–1916) – его единственный роман «Признание Лусиу» (1914). Изысканная дружба двух декадентствующих литераторов, сохраняя всю свою сложную ментальность, удивительным образом эволюционирует в загадочный любовный треугольник. Усложнённая внутренняя композиция произведения, причудливый язык и стиль письма, преступление на почве страсти, «саморасследование» и необычное признание создают оригинальное повествование «топовой» литературы эпохи Модернизма.

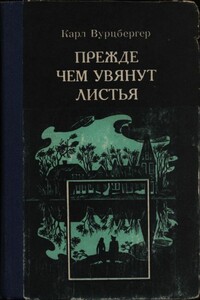

Роман современного писателя из ГДР посвящен нелегкому ратному труду пограничников Национальной народной армии, в рядах которой молодые воины не только овладевают комплексом военных знаний, но и крепнут духовно, становясь настоящими патриотами первого в мире социалистического немецкого государства. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Повесть о мужестве советских разведчиков, работавших в годы войны в тылу врага. Книга в основе своей документальна. В центре повести судьба Виктора Лесина, рабочего, ушедшего от станка на фронт и попавшего в разведшколу. «Огнем опаленные» — это рассказ о подвиге, о преданности Родине, о нравственном облике советского человека.

«Алиса в Стране чудес» – признанный и бесспорный шедевр мировой литературы. Вечная классика для детей и взрослых, принадлежащая перу английского писателя, поэта и математика Льюиса Кэрролла. В книгу вошли два его произведения: «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».