Мраморный лебедь - [25]

– Чтобы пойти в ваше литобъединение надо, как минимум, любить или хотя бы ценить ваши стихи. Почему вы без спроса зачислили меня в свои литературные поклонницы, это совсем не так.

И папины друзья стали со мной осторожничать, иногда заигрывать и подыгрывать, а я поняла, что у меня есть территория полнейшей свободы – территория литературы.

Беата Цезаревна Малкина сказала нам, что настоящий театр – это Театр на Таганке, там есть зримые песни и зримые стихи.

Тогда же, в 1965 году меня, девятиклассницу, родители отпустили одну из Таллина в Москву на весенние школьные каникулы. Мне нужно было попасть в Театр на Таганке.

По скульптурной лепке лиц, по хищной собранности тел моментально узнавались артисты Таганки в вагонах метро. Мы ехали в театр одновременно – те, кто входил со служебного хода в гримерки за час до спектакля, и те, кто кружил у входа в театр в надежде выпросить, перехватить, вымолить, чудом добыть «лишний билетик».

Кухонно-раскрасневшегося вида женщина отвела меня за угол и продала за три рубля билет на «Доброго человека из Сезуана» в пятый ряд партера.

Стихи были нашим образом жизни, бытом, интерьером. Мы здоровались строчками Вознесенского, мы прощались цитатами из Ахмадулиной, мы выкрикивали в спорах строфы Евтушенко. Мы слушали на бобинных магнитофонах Галича и несли в школу его стихи, мы пели на комсомольских собраниях Окуджаву, и учителя робели, но не смели нам мешать жить по-своему.

Я и сейчас не знаю истинную цену стихам Вознесенского. Как они соединялись в моем сознании со стихами Мандельштама, Цветаевой, Пастернака? Да они, наверное, и не были в строгом значении слова стихами для меня – они для меня были нормой моей речи.

И вот я сижу в 1965 году на «Добром человеке…».

Мы ведь все тогда по-комсомольски думали, что все внешнее не имеет ни малейшего значения, важно – что у тебя внутри. Набоков писал о нас, о советских людях, что мы не моемся. Что у нас положительный герой плеснет себе утром воды в лицо, чтобы очнуться от бессонной ночи, и все. Полуположительные моют руки. И только форменные предатели заботятся о своем теле. Лицо еще как-то могло быть милым, умным, привлекательным, даже, в самом крайнем случае, красивым, но, конечно, не тело. Мы с ужасом думали о том, сколько стоит «сия чистота». Мы, конечно, догадывались, что плащ-болонья и джинсы приобщают нас ко всему человечеству, а не только к своей унылой социальной прослойке, но молчали…

Я увидела на сцене артистов молодых и красивых, с красивыми, сильными, накачанными, пружинистыми телами. Они играли все роли – и стариков, и юношей. Они были одеты именно в то, что приобщало их ко всему человечеству: они были в джинсах и черных свитерах.

Волчья поджарость Таганки, втянутые, плоские, барабанные животы били по советской власти, по ее партийному руководству – с узкими плечами, жирными женскими боками, с необъятными задницами, застарелой одышкой и старческим маразмом – больнее, чем политические намеки.

Эти артисты были эротичны. Юрий Любимов вернул театру эротичность – это его первичное свойство, отнятое у всех остальных советских подмостков.

Нормой речи эпохи были стихи (ритмически организованный текст наперекор бесформенной массе выхолощенных, кастрированных слов, селем текущих с трибун).

Музыкальным инструментом была гитара. Струны рвали, терзали, перебирали.

И голоса у мужчин-артистов были иные, чем позволительно: они хрипели, они шептали, они обволакивали, они обнимали, они завораживали:

Валерий Золотухин (спустя сорок семь лет я написала предисловие к его последней книге дневников, перед самой его смертью) играл в «Добром человеке…» Водоноса. В нем была профильная, летящая легкость, способность промелькнуть, оставив фантомный след в воздухе, эта льняная простота хуже воровства, отнимавшая способность сопротивляться его обаянию. Он был добрым, наивным обманутым Водоносом, певшим под дождем:

Он наклонялся и сгибался, как наклоняется и сгибается складной нож, и эта нерастраченная страстная сила согнутого складного ножа сохранилась в его актерской личности навсегда – он никогда не поет до дна голоса; скупой рыцарь актерского арсенала, – это дорогого стоит в большом артисте.

– Купите воды, собаки! – просил он с укором зал и вдруг добавлял с простоватой хитрецой: – Антракт.

То есть притворяется, что ли? А на самом деле он артист, не Водонос? То есть они, на сцене, люди, такие же, как я? То есть мы с ними заодно? То есть я права – есть в нашей стране смерть (спустя десять лет мне из первого сборника стихов редакторша слово «смерть» вымарывала, разрешила только «издохший фикус» оставить, видимо, фикус был лишним при социализме). И зонги Брехта, и стихи Цветаевой – все это из нашей жизни?

Театр немыслим без зрительского простодушия. В «Глобусе» партер стоял, ел, пил, тут же мочился на стены театра, – и ничего: понимал «Гамлета». Конечно, были места над сценой, где рафинированная публика не видела кривляния лицедеев, а только слушала стихи, но разве мы не знаем, чего стоит такая публика? Не она разжигала зимней ночью костры возле театра, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки, на которых химическим карандашом записывались номера; отлучаться из очереди не разрешалось, отдавать свой номер тоже было запрещено; стояли и зябли всю ночь в безумной надежде купить в кассе Таганки, в первые десять минут после ее открытия, заветный билетик. Не эту публику разгоняла конная милиция, не эта публика заполняла собой балкон Таганки по «входным» и стояла по нескольку часов в неудобной позе, скривившись и при этом встав на цыпочки, и какая-то пожилая дама мне, ерзающей в толпе, заметила: «Не беспокойтесь, впечатление то же самое…».

Роман «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны» — детектив, скорее даже триллер, где смерть стоит на пути почти всех героев. Толчком к кровавым событиям становится выход романа малоизвестного писателя «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Роман лежит без движения в магазинах целый год, и вдруг его покупают восемь читателей. Есть ли между ними какая-то связь? Что их заставило сделать эту покупку? Писатель, страдающий всю жизнь от непонимания и всем пожертвовавший литературе, решает разыскать восьмерых покупателей его книги и, возможно, почитателей его таланта.

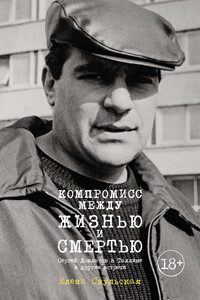

Компромисс между жизнью и смертью возможен, когда создается талантливый литературный памятник, позволяющий читателю лично и близко познакомиться с Сергеем Довлатовым, поболтать с ним и почитать его письма, встретиться с Алексеем Германом, посидеть за одним столом с Валерием Золотухиным и другими выдающимися людьми, с которыми судьба сводила известную писательницу, поэта и прозаика, финалиста «Русского Букера», лауреата Международной «Русской премии» и других литературных наград Елену Скульскую. Эти мемуары уникальны не только своими героями: благодаря бескорыстию и юмору автора, глубине понимания, абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, книга создает неповторимый портрет последней трети минувшего века.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

С каждым новым романом превосходный стилист, мудрец и психолог Андрей Дмитриев («Закрытая книга», «Дорога обратно», «Поворот реки», «Бухта радости») сокращает дистанцию между своими придуманными героями и реальными современниками. В «Крестьянине и тинейджере» он их столкнул, можно сказать, вплотную – впечатление такое, что одного («тинейджера») только что повстречал на веселой Болотной площади, а другого («крестьянина») – в хмурой толпе у курской электрички. «Два одиноких человека из параллельных социальных миров должны зажечься чужим опытом и засиять светом правды.

«В тени старой шелковицы» – первая художественная книга журналиста Марии Дубновой. Это беллетристика, но здесь нет вымышленных фамилий и имен, это подлинная, длиной в сто лет, история семьи автора. В этой семье никто не боролся с режимом, люди, как могли, пытались выжить в тяжелейших условиях: голодали, прятались от погромов, делили квартиры, пели, отмечали еврейские праздники. Отправляли передачи в лагерь и навсегда переставали молиться, потеряв детей. У них был трудный быт и четкое представление о счастье: когда все живы, не голодны и не в тюрьме.