Мой удивительный мир фарса - [20]

Как обычно, в тот день мы работали перед публикой, которая видела наш номер так часто, что знала все детали не хуже нас. Как только я первый раз огрел папу, ручка метлы издала другой, более чёткий звук. Папа позеленел от боли и подпрыгнул на три фута в воздух.

— Чёрт! — простонал он. — Я забыл свою подкладку!

Помню, мой отец был так обеспокоен, что сказал это отнюдь не сценическим шёпотом. Но весь театр загремел от хохота, когда люди услышали запрещённое слово, которое шокировало бы менее искушённую публику.

— И ты собираешься продолжить, несмотря на это? — спросил он.

— Конечно, — ответил я, — это часть пьесы.

Он поморщился. Я ещё раз его ударил.

— Всё равно продолжишь? — снова спросил он.

— Да, — сказал я. Тогда он трогательно посмотрел на меня и произнёс:

— Но помни, что я твой отец.

И папа продолжил выступление, несмотря ни на что, хоть я и не давал ему пощады. В конце номера Джо Китон, иссиня-чёрный, сказал одну из своих лучших фраз. Подойдя к краю сцены, он произнёс доверительным шёпотом:

— Это был последний раз, когда я позволил Джорджу М. Когану что-нибудь писать для меня»[25].

Папа всегда находил верные слова. Однажды зрители не торопились смеяться, и он сказал им грустным тоном: «Вы недостаточно серьёзно воспринимаете это произведение. Оно настолько значительно, что с ним не сравнится и «Бен-Гур»[26].

Эти замечания больше всего ценились, конечно, у Хаммерштейна. Я часто думаю, с каким экстазом встретила бы эта утончённая бродвейская публика самое дикое побоище, которое мы с папой когда-либо устраивали на сцене.

Это произошло в Гранд-театре в Питтсбурге — том самом, где Фрици Шефф познакомилась с зудящим порошком. Драка произошла из-за того, что я начал курить. Мне было семнадцать, но, как все отцы в ту эру, папа считал, что курение подвергает риску развитие юноши и недопустимо до двадцати одного года.

Папа и мама оба курили. Папа всегда сам сворачивал папиросы с табаком «Дарэмский бык» и держал белый пакетик, в котором выпускался табак, и пачку коричневой папиросной бумаги в правом кармане жилета.

В тот особенный день мы с папой носили одинаковые костюмы из синего сержа и повесили их рядом в стенном шкафу гримерки. Пока мы гримировались, папа пошёл за табаком и по ошибке сунул руку в карман моего жилета. В зеркало я видел, как он вытащил курительную трубку, которую я купил пару дней назад. Какое-то время он рассматривал трубку, а затем положил её обратно в мой карман, не сказав ни слова. Он ничего не сказал мне о трубке, когда достал табак и папиросную бумагу из своего жилета, свернул папиросу и закурил, пока мы заканчивали грим.

Когда нас позвали на сцену, я пустил папу вперёд и сказал Бернарду Гранвиллу: «Банни, я влип».

Я действительно влип, но то же случилось и с моим стариком. Теперь в наших номерах я бил его так же часто и увесисто, как он меня. И в тот день я не пренебрёг своими обязанностями, особенно после того, как он швырнул меня с такой силой, что порушил декорацию деревенского дома, а та, в свою очередь, сломала кулисную стойку.

В придачу папа разбил об меня два кухонных стула. Я отомстил тем, что сломал об него три метлы и перебросил его через огни рампы, раскручивая, как баскетбольный мяч. Потом мы бросали друг в друга кухонный стол. В Гранд-театре собралась типичная высококлассная публика, и она буйно радовалась, как сироты, попавшие на фабрику мороженого.

Когда мы, шатаясь, пришли в гримёрную, папа достал из моего жилета трубку с табаком и шмякнул её на стол. Таким образом он давал понять, что я завоевал разрешение курить в его присутствии или за его спиной. В тот день понадобились два врача и два массажиста, чтобы привести нас в приличную форму к вечернему выступлению.

До сих пор гадаю, что бы папа сделал, если бы узнал, что в тот же год я впервые выпил виски. Это случилось во время нашего летнего отдыха в Маскигоне. Ещё младенцем мне давали глотнуть пива. Большинство людей в те дни считали пиво здоровым напитком, чем-то между тоником и лекарством. Они даже наделяли его особой неприкосновенностью, говоря о «честном стаканчике пива». Но виски — это было совсем другое. Виски, как говорили нам министры и газетные передовицы, — это чистое зло, дистиллированное в самой преисподней.

Я впервые напился в компании блаффтонского друга Лекса Нила, которому было девятнадцать, на два года больше, чем мне. Позже он стал сочинять песни и работал у меня гэгменом[27]. Ему только что отказала местная красавица, и такое неуважение возмутило меня больше, чем самого Лекса. Правда, я уже забыл её имя. Помню только, что она была дочерью комиссара по водоснабжению округа Маскигон.

— Я докажу, что я твой настоящий друг, — сказал я Лексу, — и не позволю тебе надраться в одиночку. Я тоже напьюсь.

День был очень подходящий: вдобавок к любовной трагедии Лекса наша бейсбольная команда снова проиграла. Ни у Лекса, ни у меня не хватило наглости потребовать бутылку виски в единственном месте Блаффтона, где можно было это сделать, — в «Таверне Паско». Мы попросили мистера Фрини, хозяина туристического лагеря, купить её для нас, что он и сделал. Поручение представляло небольшую трудность, потому что лагерь — на деле несколько хибарок и палаток для туристов — располагался на обрыве высотой 90 футов. Попасть в лагерь Фрини и уйти из него можно было только по шаткой деревянной лестнице. Когда любезный мистер Фрини вернулся с виски, Лекс и я распили бутылку, обмениваясь философскими размышлениями о предательской натуре женщин. Мы также пообещали друг другу никогда не жениться, какими бы красивыми ни были девушки, которые попытаются загнать нас в ловушку. Сгустились сумерки, и я был пьян в доску. Лекс, уже имевший опыт распития виски, оказался в лучшей форме.

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.

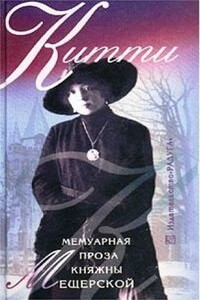

«О мачеха моя! О русская земля!.. Но я люблю тебя, суровую и злую». Эти поэтические строки Е.А.Мещерской ключ к ее мемуарам. В силу своего происхождения урожденная княжна Мещерская прошла через ад многочисленных арестов и лишений, но в ее воспоминаниях перед читателем предстает сильная духом женщина, превыше всего ценившая поэзию и радости жизни, благородство и любовь.