Мой друг Генри Миллер - [15]

Поселился я как-то в одном странном местечке, производившем впечатление потустороннего мира. Называлось оно «Hôtel de l’Espérance» — «Отель надежды». Мне очень хорошо запомнился этот отель, потому что какое-то дикое отчаяние охватывало меня всякий раз, как на глаза мне попадалось его название — на редкость идиотское название: наверняка какой-нибудь тупой жизнерадостный рахит уцепился за него в порыве пьяного вдохновения. Сама же улица казалась гноящейся язвой. Отель находился неподалеку от «Vel’d’Hiv» — зимнего велодрома, так что во время шестидневных гонок стекла в оконных переплетах неистово дребезжали от грохота и громыхания вертящихся блюдищ.

В Париже есть улицы, на которых Парижем и не пахнет.

Их надо разнести в пух и прах, разметать по ветру и забыть. Есть и другие, те, например, что носят имена прославленных мертвецов, — это и вовсе гнусное надругательство. Их надо переименовать. Но есть улицы вроде той, что не выходит у меня из головы, — я говорю об улице Лурмель, чей подлинный характер проявляется лишь в определенных атмосферных условиях.

Я жил тогда в промежутках от полуночи до рассвета. Из своего чердачного окна я слышал перезвон колоколов, удары гонгов; я слышал каждый деревянный башмак, каждое проклятие, каждый любовный вздох. Свесившись с балкона, я даже мог услышать музыку канализационных труб — то еле уловимое булькающее побрякивание бегущей воды, что слышится в тишине парижских ночей. С постели мне было видно, как искрится, ударяя в голову брызгами огней, Эйфелева башня, как искрится шампанское, как искрится «Ситроен», как искрятся номера домов и электрические кружева.

Я был чужой этой улице. Она никогда мне не нравилась. Со всех сторон меня окружали треугольные крыши пакгаузов и заводских корпусов, примыкая одна к другой с холодным, методичным коварством этих омерзительных фигур геометрии Евклида. В сочетании с мрачной, чахоточной атмосферой квартала они пробуждали во мне воспоминания о первых трагедиях. Словом, с этой улицей все получилось как с каким-то чужим тебе человеком, к которому инстинктивно испытываешь неприязнь и которого стремишься вычеркнуть из памяти сразу же после знакомства.

Но вот ты вновь сталкиваешься с тем самым типом, что вызвал в тебе такую резкую неприязнь, и ты вдруг открываешь в нем недюжинную натуру, незаурядную личность, может, даже единственного человека в мире, с которым у тебя есть что-то общее… все общее.

Как-то ночью меня выгнал из дому приступ бессонницы. Мне было абсолютно безразлично, куда несут меня ноги. И хотя я зорко следил за происходящим, это вовсе не означает, что я намеренно привел себя в состояние напряженной бдительности и внимания, как порой бывает, когда отправляешься на прогулку. Нет, в голове я прокручивал бездну всякой всячины, вынашивая один из тех блестящих внутренних разговоров, которые, когда их переносишь на бумагу, оседают на ней в виде сплошной глупости и банальщины.

Вдруг до меня дошло, что я кардинальным образом переместился — в пространстве, во времени, в мыслях. Воздушной струи из попавшегося на пути вентилятора оказалось достаточно, чтобы враз изменить направление потока идей, так яростно одолевавших меня какое-то мгновение назад. Словно внезапно очнувшись посреди глубокого сна, я понял, что существует два мира: тот, что смутно различает глаз, и тот, над которым ты все еще склоняешься, стоя на балконе, и куда тебе снова хочется нырнуть, но только, чтобы это сделать, необходимо усилие извне — какой-нибудь толчок, подсечка.

В церебральном и эмоциональном отношении у меня произошел сдвиг, как бывает при выходе из анестезии, и на волне этого сдвига я ощутил, что улица плывет в тумане. По асфальту растекалось наркотическое сияние фонарей, а от домов исходило влажное зловоние — удушливая смесь запаха отсыревшей штукатурки и овощной гнили. Люди в капюшонах и деревянных башмаках, с поблескивающими сквозь белую изморозь лицами, крадучись пробирались вдоль стен. Я миновал еще открытый бар. Свет едва проступал сквозь его запотевшие окна. Все дышало влагой и паром, казалось, даже сам асфальт разжижается, приобретая текучесть расплавленной галошной резины. В лиловато-синюшном свечении улицы, в этом воздухе, тяжелом и порой губительном для легких, я ощутил пульсацию города, биение неуловимого ритма, так похожее на биение сердца, только что вынутого из неостывшего тела.

Я оглянулся назад, на «Отель надежды», и увидел, что с его обветшалых, покрытых плесенью стен осыпается штукатурка и окна его гноятся. Мелькнули своими блестящими макинтошами двое полицейских. Угрюмые и молчаливые, они проскользили в тумане, словно гонимые рассветом призраки. Уличные фонари то вспыхивали, то гасли и, покачиваясь, разбрасывали мерцающие блики. Вонь сгущалась и становилась более едкой — горящие химикалии, вывариваемые дезинфекторы, пары лизола и карбида. В боковых улочках, заставлявших меня содрогаться, когда я их пересекал, огни слабеющими судорожными вздохами меркли в засасывающем тумане. На глаза мне попадались скрюченные фигуры, ползком пробирающиеся вдоль стен, — то ли калеки, то ли юродивые, а может, любовники, от скуки пытающиеся придушить друг дружку.

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

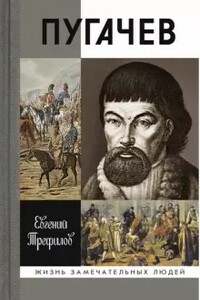

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.