Мое кино - [5]

Через много лет, оказавшись в Югославии, я, естественно, поинтересовался судьбой Саввы.

Мне сказали, что он сошел с ума и находится в сумасшедшем доме...

Луфсан Шарап

С начала занятий в нашей мастерской появился монгол. Он был прислан по распределению. Для учебы у нас иностранцы отбирались на местах и в Москве экзаменов уже не сдавали.

Монгол был высок и широк в плечах. Его круглая голова крепко сидела на короткой шее. Заметив на себе взгляд, он доброжелательно улыбался, обнажая ряд великолепных белых зубов, при этом его глаза превращались в щелочки. Звали его Луфсан Шарап.

Наш мастер С.О. Юткевич редко приезжал на занятия. Прочтет, бывало, лекцию и спросит монгола:

– Вы что-нибудь понимаете из того, что я говорю?

Монгол поднимался и, улыбаясь своей доброй улыбкой, произносил:

– Луфсан Шарап...

– Понятно. Садитесь, – говорил Сергей Осипович, тоже улыбаясь, но монгол продолжал стоять. И только когда мастер делал рукой жест, позволяющий ему сесть, монгол садился, счастливо улыбаясь.

Все мы его любили, оказывали ему знаки внимания.

Мастер улетал во Францию (он был членом Общества дружбы Франция – СССР) и только через несколько недель снова появлялся у нас. Прочитав очередную лекцию, он спрашивал, понимает ли теперь что-нибудь монгол. Тот поднимался и, улыбаясь, произносил:

– Луфсан Шарап...

Однажды Юткевич уехал надолго, и, возвратившись, задал Луфсану традиционный вопрос:

– Теперь-то вы что-нибудь понимаете?

И, ко всеобщему удивлению, Луфсан заговорил:

– Да. По...нимаете... Я... – он с трудом подыскивал слова. – Я Москва пришел... учить... трактор!.. нет кино...

Мы встретили это заявление бурными аплодисментами. Нас радовало не то, что он уйдет от нас, а то, что у него, наконец, прорезался голос. Заговорил!

Через много лет, в Москве, я встретил Луфсана. Он приехал в Москву в командировку. Теперь он довольно бойко говорил по-русски. Был доволен своей профессией инженера, и, смеясь, вспоминал, как по ошибке попал в наш институт.

Тофик Таги-заде

В нашей мастерской учился азербайджанец Тофик Таги-заде. Он постепенно разочаровал в своих способностях С. О. Юткевича и был исключен из мастерской. Тогда его подобрал другой мастер – Л. В. Кулешов.

Однажды Кулешов решил устроить показательные экзамены. Пригласил всех мастеров и преподавателей и стал спрашивать своих учеников. Вызвал он и Таги-заде.

– Скажите, чем отличается кинематографическая мизансцена от театральной?

На всякий случай Тофик стал имитировать незнание русского языка.

–Театр, – сказал он, жестами обогащая свою речь, – это так: тут низенький, тут выше, тут опять низенький. Это сцена. И там актер ходит туда-сюда. Это театральный мизансцен. А кинематограф – это тут беленький... – Он показал плоский экран.

Показательный экзамен был подпорчен.

–Садитесь. Спасибо... – поспешно прервал его Кулешов.

Но вежливый Тофик возразил:

– Зачем мине спасибо? Тебе спасибо, что так научил!

Юткевич

Итак, моим первым мастером стал Сергей Осипович Юткевич.

Я, да и все мы, новички, были влюблены в него. Человек высокой эрудиции, он складно, интересно говорил о кино, о живописи, мы удивлялись его знаниям. Он был знаком с самим Пикассо! Одевался Юткевич так, как, по нашему разумению, должен был одеваться настоящий режиссер. Особенно меня поражал его элегантный плетеный галстук, таких в Союзе никто не носил. Он вызывал во мне чувство благоговения. До того времени я надевал галстук всего два-три раза в жизни.

Свою речь Юткевич пересыпал французскими выражениями, и при этом букву «n», словно настоящий француз, произносил как положено – в нос. Короче говоря, он был нашим кумиром. О нем я часто говорил со своими товарищами, со своими однополчанами, с молодой женой.

Однажды – он тогда снимал фильм «Свет над Россией» – мы были приглашены участвовать в настоящих съемках. Ленин должен был произносить речь в Свердловском зале Кремля, а мы изображать слушающих его рабфаковцев. Актера, игравшего Ленина, на съемках не было. Но декорации Свердловского зала выглядели очень достоверно. Мы сидели на скамейках, а впереди нас на том месте, где должен был стоять Ленин, в кресле сидел Юткевич. Потягивая сигарету, он время от времени элегантно отставлял руку в сторону, и, стряхивая пепел, говорил с нами о тонкостях искусства.

– В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше – и стало грубо, чуть меньше – и невыразительно... – Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. – Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик...

Я слушал и восторгался его внешностью и поведением рафинированного интеллигента.

Но вдруг за декорацией торопливо простучали женские каблучки. Юткевич вскинулся и закричал:

– Какая там сука ходит!

И все... Юткевич померк в моих глазах.

Разочарование в мастере оказалось для меня тяжелым ударом. Я пытался восстановить свое былое отношение к Сергею Осиповичу. «Люди сложны, – убеждал себя я, – нельзя делать выводы на основании нескольких слов. У Сергея Осиповича есть несомненные достоинства, а недостатки есть у каждого».

Но как я себя ни уговаривал, прежнего восторженного отношения к мастеру не появлялось.

Его слова о «ключике» и о «чуть-чуть» теперь казались мне пустыми, лишенными содержания. «Шаманство, – говорил я себе. – Красивые на первый взгляд слова, но не что иное, как литературное шаманство».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

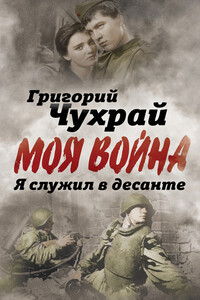

Имя классика советского кино Григория Чухрая не нуждается в особом представлении. «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо» навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.Зритель, однако, мало что знает о жизненном пути мастера. Между тем Г. Чухрай прошел всю войну в рядах воздушно-десантных войск, участвуя в самых опасных операциях и зачастую вступая в рукопашную схватку с врагом. В своей книге Григорий Чухрай рассказывает об этом, а также о других эпизодах своей жизни, связанных с войной.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга блестящего русского актера Олега Стриженова читается на одном дыхании. Она об актерской судьбе и о большой любви. Читатели постарше прочтут книгу и вспомнят свою молодость, для молодых это будет просто увлекательное повествование о жизни кинематографической элиты, но с уверенностью можно сказать, что у всех после прочтения останется светлое радостное чувство.