Мистики и гуманисты - [3]

Известно, что творчество Боттичелли делится на две части. Первая – когда он был, так сказать, пажом или другом своего герцога Джулиано, и вторая – когда он начал вспоминать, когда он остался без них, когда он начал писать эти картины, когда он написал «Весну». Он был настоящим поэтом, потому что для поэта важна любовь. Он был настоящим поэтом, потому что только через поэта проходит эпоха, трагически проезжается по нему. Только настоящий поэт чувствует эпоху, как никто. Поэты действительно наделены некой интуицией и некой сверхчувственностью, и никто лучше поэта не чувствует времени. Поэтому, может быть, Боттичелли остается единственным художником, который так остро, так трагически понял свое время, выразил его рубежными вещами, праздничными, угарными вещами мечты и сна, какими были «Primavera» и «Рождение Венеры». А потом – переход к таким картинам, как «Покинутая», как «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя», как поздние его вещи «Реквием» и «Положение во гроб». Конечно, он был чувствилищем времени и великим поэтом-романтиком. Возможно, он не писал стихов, но он был поэтом-романтиком, который выразил себя в искусстве.

«Весна» – вещь очень многозначительная. Она очень личная, потому что она населена любимыми, дорогими, незабвенными тенями. И она не похожа на другие картины Возрождения, потому что вообще художники эпохи Возрождения – повествователи, они очень любят рассказывать. Конечно, сюжетами для их картин служат Священное Писание или античный миф, ведь это эпоха Возрождения, для которой так много значит античность: античные авторы, античный миф, пребывание внутри античного сознания.

Итальянцы живут на земле античности, из их жил античная кровь не уходила никогда и никуда. Но дело, конечно же, заключается и в том, что они очень переживают и библейскую мифологию: они христиане, это католическая страна. И поэтому художники пишут и то и другое, но они пишут, как люди нового времени. Их мадонны утратили восточный облик, они утратили миндалевидные черные глаза, они утратили тонкий овал лица, они утратили тонкие губы, они утратили тонкие длани рук. Они стали мадоннами, музами художников и поэтов, это было новое время. И поэтому художники эпохи Возрождения рассказывали старые истории на новый лад. Они были настоящими авангардистами, потому что они открыли не только язык нового искусства, но еще и новые способы повествования. Они сами делали себя героями и участниками этой мифологии, они себя чувствовали настоящими героями. Не случайно Давид поставлен Микеланджело в 1504 году на площади Флоренции, он знаменует, что такое человек Возрождения как герой.

Боттичелли совершенно другой. У Боттичелли нет этого героизма. Боттичелли – дегероизированный художник. В нем абсолютно никогда нет чувства мышцы и победы. В нем есть образ любви и поражения. «Primavera» – картина действительно необыкновенная, потому что, когда вы ее видите в Уффици, вы не верите своим глазам – такая это красота. Это очень красивые картины: и «Рождение Венеры», и «Primavera». Не случайно они так растиражированы, не случайно они так размножены, это красота на все времена. XX век обожает эту красоту, это красота особая, немного ущербная. «Primavera» не написана как повествование. Художники эпохи Возрождения показывали драматургию происходящих событий, взаимодействие героев у Боттичелли ничего этого нет. Герои как бы рассеяны по полю картины, они как бы разделены на группы, вовсе между собой не контактирующие. Они как бы тени в каком-то заколдованном лесу, и ни одна из этих теней не касается другой, хотя они и разбиты на группы.

Существует такое представление, что «Primavera» написана по «Метаморфозам» Овидия, но существует и другая версия. Поэт Анджело Полициано написал поэму «Турнир», в которой он воспел любовь Джулиано Медичи и Симонетты Веспуччи. Он нам в поэме «Турнир» рассказал всю эту историю, и не нужен никакой Вазари, не нужны ни слухи, ни сплетни – есть поэма, в которой эта история описана. Поэту Анджело Полициано принадлежит как бы гимн героям Возрождения. Мы дети primavera, мы дети весны. В слове primavera есть не только знак весны как любви. Это как в замечательных стихах Ахматовой:

Это соединение темы любви, которая есть в этой картине, с темой весны. Но здесь есть и другая тема – тема Полициано, который написал гимн горшечников: мы дети primavera, мы дети весны. Люди эпохи Возрождения мыслили себя исторически, у них было совершенно другое сознание, чем у людей Средних веков. И именно потому, что они мыслили себя исторически, они вдруг начали друг другу писать письма, начали писать мемуары, воспоминания. Чего стоят только воспоминания Бенвенуто Челлини! Не будем говорить о том, сколько он там наврал, но он написал эти мемуары. Они переписывались, существует переписка, они стали писать и писать очень много. А что значит писать? Писать о себе. Они стали себя осознавать, они стали осознавать себя исторически.

Известна фраза Микеланджело, произнесенная, когда он сделал гробницу Медичи, и ему сказали о том, что Джулиано на себя не похож. Что ответил Микеланджело? Он сказал: «А кто через сто лет будет знать, похож или не похож?» Через сто, через пятьсот лет, кто будет знать, похож или не похож? Он видел себя и через сто лет, и через двести, и через триста, он мыслил себя исторически. Эти люди мыслили себя иначе, они видели себя в истории – не только в истории библейской и не только в истории античной, героической. Они видели себя героями совей истории и подкрепляли свои образы мифологией: и христианской, и античной. Так вот, дети «Primavera» – это дети весны, это жизнь заново.

Издание, которое вы держите в руках, объединяет три книги, основанные на уникальном цикле лекций искусствоведа Паолы Волковой. Первая – это «Комментарий к Античности», где прослеживаются новые связи между формами – от Стоунхенджа до театра «Глобус», от Крита до испанской корриды, от европейского средиземноморья до концептуализма XX века, – все это связано и не может существовать друг без друга. «Я полагаю, – говорила Паола Дмитриевна, – что вся та история культуры, которую мы знаем, – это непрерывная история комментария.

Есть люди, которые не нуждаются в представлении. Есть книги, которые не нуждаются в аннотации. Дневник Паолы Волковой – именно такая книга именно такого человека. Кем была Ола Одесская – и как она стала Паолой Волковой, всегда безупречной, той, которую боготворили современники и которой восхищаемся мы. Она, казалось, была лично знакома со всеми Великими разных эпох – она знала художников и актеров, скульпторов и режиссеров, поэтов и архитекторов – словно жила в одно с ними время и была их музой.

Книга «От Древнего мира до Возрождения» объединяет в себе три тома серии «Мост через бездну» – легендарного цикла лекций Паолы Волковой, транслировавшегося на телеканале «Культура» и позже переработанного и изданного «АСТ». Паола верила, что все мировое искусство, будь оно античным или современным, – начиная от Стоунхенджа до театра «Глобус», от Крита до испанской корриды, от Джотто до Пабло Пикассо, от европейского средиземноморья до концептуализма ХХ века – связано между собой и не может существовать друг без друга. Паола Дмитриевна Волкова – советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения, историк культуры, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Могут ли быть связаны между собой рождение Зевса, рождение Христа, большевики во главе с В. И. Лениным и культура Возрождения? И при чем здесь андеграунд?Какое отношение традиция царей ссылать своих жен в монастырь имеет к культу римской богини Весты?В четвертой книге «Мост через бездну» читателя вновь ждут удивительные открытия. О чем эта книга? Это попытка понять, кто мы с точки зрения духовного истока. Что такое наше художественное сознание и что такое наш художественный выбор, наша ментальность. Откуда она?Анализируя истоки европейской культуры.

Перед вами «Большая книга Средневековья», в которой собраны труды известных деятелей искусства, истории и литературы для того, чтобы пролить свет на так называемые «Тёмные века». Этот период оставил свой уникальный след в живописи, литературе, архитектуре, скульптуре. Он подарил миру таких выдающихся деятелей, как святой Франциск Ассизский, Бонавентура, Джотто ди Бондоне, Данте Алигьери, Андрей Рублёв, Феофан Грек. Эпоха длиною в тысячу лет, которая определила развитие культуры на многие столетия вперёд.

«Мост через бездну» – первая книга Паолы Волковой, написанная ей на основе собственного курса лекций. Образ моста, по словам самой Паолы Дмитриевны, был выбран не случайно – как метафора всей мировой культуры, без которой мы бы не состоялись. Блестящий педагог и рассказчик, через свои книги, лекции, да и просто беседы она прививала своим студентам и собеседникам чувство красоты, стараясь достучаться до их душ и очистить от накопившейся серости. Одна из самых знаковых книг для любого образованного человека, «Мост через бездну» приглашает нас в путешествие сквозь века.

Эта книга — исторический обзор поисков единства церквей Востока и Запада, происходивших на протяжении последнего тысячелетия. Автор уделяет внимание богословским, каноническим и социально-историческим аспектам этого поиска, в частности, межконфессиональным отношениям в Восточной Европе и на Балканах. Данное исследование вводит читателя в исторический и богословский контекст современного экуменического диалога и межцерковных отношений. Эрнст Суттнер — доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.

О конце мира и Страшном Суде говорили святые пророки и апостолы; об этом говорит Священное Писание. Иисус Христос незадолго до смерти открыл ученикам тайну кончины мира и Своего Второго Пришествия. День Страшного Суда неизвестен, поэтому каждый христианин должен быть готов ко Второму Пришествию Господа на землю, к часу, когда придется ответить за свои грехи. В этой книге изложено сохраненное Православной Церковью священное знание о судьбе мира. Также собраны рассказы о загробной жизни, явлениях умерших из потустороннего мира, о мучениях грешников в аду и блаженстве праведников в Раю. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Пауль Тиллих (1886–1965) — немецко-американский христиански мыслитель, философ культуры. Основные проблемы творчества Тиллиха христианство и культура: место христианства в современной культуре духовном опыте человека, судьбы европейской культуры и европейского чловечества в свете евангельской Благой Вести. Эти проблемы рассматривг ются Тиллихом в терминах онтологии и антропологии, культурологии и ф» лософии истории, христологии и библейской герменевтики. На русски язык переведены «Теология культуры», «Мужество быть», «Динамика веры «Христианство и встреча мировых религий» и другие произведения, воше; шие в том «Избранное.

Печ. по "Сочинения древних христианских апологетов. Пер. П. Преображенского, СПб, 1895".Золотое слово Священного Предания (I-III век., вып. 09). - М.: 2001. С. 16-22.

Господство христианства в средневековом мире породило всю современную культуру, в пространстве которой мы существуем от рождения до самой смерти – именно об этом рассказывает Паола Дмитриевна Волкова в своем цикле лекций, посвященном позднему Средневековью и Проторенессансу. Невозможно рассматривать эту эпоху, как условные «Темные века», как нечто посредственное – сам по себе этот период не менее знаменателен, чем Возрождение.Гении этого времени – святой Франциск Ассизский и Бонавентура, Джотто ди Бондоне и Данте Алигьери, Андрей Рублев и Феофан Грек – до сих пор ведут с нами диалог через века.

История импрессионизма, раз и навсегда повлиявшего на все последующее искусство, охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено знаменитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Эдуард Мане и Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст Ренуар, Анри де Тулуз-Лотрек и Поль Гоген – с рассказа о которых начинается эта книга – одними из первых начали выступать против условностей сформировавшейся к тому времени «классической» живописи.Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Казимир Малевич, в отличие от своих предшественников, создавали на полотнах свою реальность.

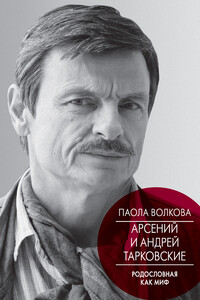

Жизнь семьи Тарковских, как, впрочем, и большинства российских семей, полна трагических событий: ссылка в Сибирь, гибель в Гражданскую, тяжелейшее ранение Арсения Александровича, вынужденная эмиграция Андрея Арсеньевича. Но отличали эту семью, все без исключения ее поколения, несгибаемая твердость духа, мужество, обостренное чувство чести, внутренняя свобода. И главное – стремление к творчеству. К творчеству во всех его проявлениях – в музыке, театре, литературе, кино. К творчеству, через которое они пытались найти «человека в самом себе».

Что появилось раньше – человек или зеркало? Этим вопросом задается Паола Дмитриевна Волкова в четвертом томе цикла «Мост через бездну». Для великих мастеров портрет всегда был не просто изображением человека, но и зеркалом, отражающим не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Автопортрет же – вопрос себе, рефлексия и следующий за ними ответ. Диего Веласкес, Рембрандт, Эль Греко, Альбрехт Дюрер и Винсент Ван Гог – все они оставляют нам в этом жанре горькую исповедь целой жизни.У каких зеркал прихорашивались красавицы былого? Венера, вознесшаяся из вод, увидела в них свое отражение и осталась довольна собой, а Нарцисс – застыл навеки, потрясенный собственной красотой.