Мифологии - [70]

Что же касается прилагательных (или наречий), то они играют любопытную двойственную роль: они возникают как бы от беспокойства, от ощущения, что употребляемое существительное, несмотря на свою общеизвестность, поражено износом, который невозможно полностью скрыть; отсюда необходимость придать ему новую силу — и вот независимость становится «истинной», стремления «подлинными», судьбы «неразрывно связанными». Определение стремится здесь отмыть определяемое от прежних обманутых надежд, представить его обновленным, непорочным, заслуживающим доверия. Как и цельные глаголы, прилагательное сообщает дискурсу значение будущности. Делами прошлого и настоящего занимаются существительные, могучие понятия, в которых идея не требует доказательств (Миссия, Независимость, Дружба, Сотрудничество и т. д.); что же касается актов и предикатов, то они, дабы стать неопровержимыми, должны укрываться за той или иной формой нереальности — будь то нереальность цели, посула или заклинания.

К сожалению, такие взбадривающие прилагательные и сами быстро изнашиваются по мере употребления, так что в итоге инфляция мифа вернее всего сказывается именно в том, как его подхлестывают прилагательными. Стоит прочесть такие слова, как «истинное», «подлинное», «неразрывное» или «единодушное», — и в них сразу чувствуется пустая риторика. Дело в том, что по сути своей эти прилагательные — их можно назвать эссенциальными, так как они в модальной форме разрабатывают субстанцию сопровождаемого ими существительного, — ничего не могут изменить: независимость только и бывает независимой, дружба — дружеской, а сотрудничество — единодушным. Своим бессилием эти никчемные прилагательные как раз показывают, что в конечном счете наш язык все-таки здоров>8. Сколько бы официальная риторика ни маскировала реальность все новыми покровами, в известный момент слова начинают ей противиться, заставляя обнаружить, что под мифом таится альтернатива правды или лжи: независимость либо есть, либо нет, а узоры прилагательных, силящихся придать небытию качества бытия, на деле оказываются лишь признанием вины.

Критика «ни-ни»>*

В одном из первых номеров ежедневного «Экспресса»>1 можно было прочесть любопытное критическое кредо (без подписи) — замечательный образец риторического балансирования. Идея его заключалась в том, что критика не должна быть «ни салонной игрой, ни уборкой мусора»; следует понимать так, что она не должна быть ни реакционной, ни коммунистической, ни самоцельной, ни политической.

Такая механика двойного исключения в немалой мере связана с той страстью к арифметике, которая уже не раз встречалась нам выше и которую я вообще считал возможным определить как черту мелкобуржуазного сознания. Различные методы как бы взвешиваются, ими щедро нагружаются чаши весов, а сам делающий это выступает в роли невесомого, идеально-духовного и потому справедливого арбитра, в роли коромысла весов.

Для такой бухгалтерской операции необходимы гири, и ими служит моральный смысл используемых терминов. Согласно давно известному террористическому принципу (от терроризма нелегко ускользнуть даже при всем желании), в названии предмета уже содержится его оценка, так что слово, изначально отягченное виновностью, само собой ложится дополнительным весом на одну из чаш. Например, культуру противопоставляют идеологиям. Культура — это возвышенно-благородное общее достояние, находящееся вне всякой социальной ангажированности: культура не обладает весом. Идеологии же выдуманы сторонниками разных партий — ну-ка, взвесим их! В суровых глазах культуры они все стоят друг друга (никому и в голову не приходит, что ведь и сама культура в конечном счете тоже идеология). Можно подумать, что бывают слова тяжкие, порочные («идеология», «катехизис», «приверженец»), подлежащие унизительной процедуре взвешивания, а бывают легкие, чистые, нематериальные, от Бога наделенные благородством, сублимированные до полной неподвластности низменному закону чисел («приключение», «страсть», «величие», «доблесть», «честь»), стоящие выше унылой бухгалтерии лживых выдумок; слова второго рода вправе читать мораль словам первого рода — есть слова-преступники, а есть слова-судьи. Разумеется, эта возвышенная мораль Третьей Силы неизбежно ведет к новой дихотомии, не менее упрощенной, чем та, которую как раз и имелось в виду изобличить во имя сложности. Возможно, в нашем мире действительно есть одна сторона, а есть другая, — но будьте уверены, что этот раскол не подлежит никакому Суду: для Судей и самих нет спасения, они сами тоже выступают за кого-то.

Собственно говоря, чтобы понять, на чьей стороне стоит подобная критика «ни — ни», достаточно взглянуть, какие другие мифы с нею связаны. Не останавливаясь подробно на мифе о вневременности («искусство на все века»), заключенном во всяком обращении к «вечной» культуре, в доктрине «ни — ни» выделяются еще два расхожих приема буржуазной мифологии. Первый — это особое представление о свободе, которая мыслится как «отказ от априорных суждений». Между тем литературное суждение всегда определяется тем целым, которому оно принадлежит, так что даже само отсутствие системы — особенно когда оно возводится в ранг кредо — бывает связано со вполне определенной системой, в данном случае с весьма банальным вариантом буржуазной идеологии (или культуры, как выразился бы наш анонимный автор). Можно даже утверждать, что кто заявляет о своей насущной свободе, тот как раз и находится в самой бесспорной зависимости. Можно смело биться об заклад, что никто не сумеет писать беспорочно-чистую критику, не обусловленную никакой системой: так и наши «нинисты» вовлечены в некоторую систему, хотя, возможно, и не в ту, к которой сами апеллируют. Невозможно судить о Литературе без некоторого предварительного понятия о Человеке и Истории, о Добре и Зле, об Обществе и т. д.; взять хотя бы словечко «Приключение», превращенное нашими бойкими «нинистами» в моральную похвалу и противопоставленное всяким гадким системам, которые «ничем не могут нас удивить», — сколько в нем фатально-косной наследственности! Любая свобода в конечном счете всегда содержит в себе ту или иную уже известную логику — а значит, ту или иную априорность. Следовательно, свобода критика не в том, чтобы избегать подобного риска (это невозможно!), а лишь в том, заявлять о нем открыто или нет.

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.

Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

Э. Кассирер (1874–1945) — немецкий философ — неокантианец. Его главным трудом стала «Философия символических форм» (1923–1929). Это выдающееся философское произведение представляет собой ряд взаимосвязанных исторических и систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии и научному познанию, которые продолжают и развивают основные идеи предшествующих работ Кассирера. Общим понятием для него становится уже не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной культурой» и «культурой» в целом в противоположность «природе».

Книга посвящена философской герменевтике как науке о понимании текста и как науке о понимании мира в целом. Она состоит из двух частей: в первой рассматриваются основные понятия герменевтики текста, во второй — концепции отдельных авторов, исследующих процесс понимания мира человеком.Книга предназначена для преподавателей и студентов философских факультетов, представителей других гуманитарных дисциплин, а также для широкого круга читателей.

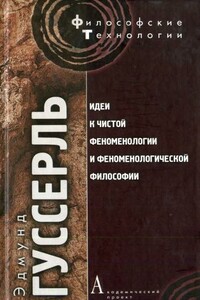

Ключевая работа основателя феноменологии — одного из ведущих направлений современной мысли, подвергающего анализу непосредственные данности сознания — представляет собой подробное введение в феноменологическую проблематику. В книге обосновывается понимание феноменологии как чистой науки, философского метода и мыслительной установки. Традиционные философские вопросы о восприятии и переживании, о сознании и мышлении, о разуме и действительности разворачиваются оригинальным образом. С немецкой обстоятельностью Гуссерль разбирает особенности феноменологической редукции, учения о ноэме и ноэзисе, позиции трансцендентального идеализма.http://fb2.traumlibrary.net.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.