Мечников - [2]

Позднее высадиться на остров пытался С. Я. Штрайх, но, должно быть, наткнулся на подводные рифы. Он снял машинописные копии с некоторых страниц известной книги А. Б. Гольденвейзера и… сдал их в архив музея Л. Н. Толстого.

В 1967 году профессор Б. Токин опубликовал в журнале «Наука и жизнь» со своим предисловием письмо О. П. Мечниковой к В. А. Чистович — дочери А. О. Ковалевского и жене одного из ближайших учеников Мечникова. Письмо содержит интереснейшие подробности, которые Ольга Николаевна опустила (вероятно, забыла позднее, когда писала свою книгу.

Это почти все…

Не удивительно, что в работах — и о Мечникове, и о Толстом — встреча их либо вовсе не упоминается, либо упоминается мимоходом, как малозначительный, полуслучайный эпизод. Мечников приехал в Петербург, оттуда — в Москву, а заодно завернул в Ясную Поляну.

Неверно это! Не сходится…

Не сходится хотя бы потому, что от Москвы до Ясной и обратно почти столько же, как до самой Москвы из Петербурга! Да и в Москву зачем он приехал, понять невозможно. Не для того же, чтобы посетить Рублевскую водопроводную станцию, где он проторчал полдня, немало повосхищался, к удовольствию городского головы, образцовым порядком, прекрасной лабораторией, в которой самолично провел бактериологический анализ воды и подтвердил ее отменную чистоту, а потом обронил между прочим, что состояние водопровода его нисколько не интересует, ибо он все равно никогда не станет пить сырую воду.

В Петербург — вроде бы понятно. Он был в Стокгольме, а тут приглашение: зовут друзья, ученики. Как не воспользоваться случаем? Другого, быть может, и не представится (он не знал, что через два года снова приедет в Россию, и этот раз уж действительно будет последним).

Но в Москву — зачем?

Там, правда, тоже друзья: Умов, Анучин. Так ведь дай им знать, сами примчали бы на курьерском!.. Может быть, раз уж выбрался в Россию, захотелось поездить, воздухом родины всей подышать — не одним петербургским? Но тут-то и загвоздка. Что ему Москва — в ней в прежние времена только наездами и бывал. Сердцу дороги другие места… Одесса, где чуть ли не два десятка лет своих положил — и каких бурных, каких запомнившихся лет! Поповка под Киевом, где хозяйствовал, по полям гулял, на тройке катался. А больше всего — Харьков, село Панасовка, где детские годы свои провел; туда, известно, всегда тянет стариков. Но во все эти места он не заглянул, не успел. А в Москву приехал. И дальше — к Толстому.

Ясная Поляна — конечная точка его путешествия: из нее обратно в Москву и сразу — в Париж.

Вот и выходит, что в Москву он вовсе и не приезжал, а просто остановился в ней: по пути оказалось. Стало быть, из Петербурга поехал специально к Толстому, и путь этот подлиннее, чем из Стокгольма до Петербурга… Может быть, и в Петербурге он тоже только остановился?

…В столице он окружен невиданным вниманием. Его рвут на части. Он выступает с лекциями, докладами, заседает в санитарной комиссии; ему устраивают чествование, на которое стремится попасть «весь интеллигентный Петербург»; его осаждают корреспонденты. Все столичные газеты пишут о нем ежедневно, и почти все провинциальные газеты ежедневно перепечатывают все о нем из столичных.

…Мечников сказал, что холера может быть побеждена… Мечников сказал, что возвратного тифа нет уже всей Европе и долг русских врачей — покончить с ним в России… Мечников поражен состоянием ночлежных домов — этих распространителей заразы. Мечников… Мечников… Мечников… Сам он многажды обрисован с ног до головы, разобранна составные части; обернут ватой словесной шелухи обвешан ярлыками газетных штампов.

Публике «вкусно» поднесены его «легкий серый костюм», «мягкая черная шляпа», «шагреневые штиблеты с невысокими каблуками», «черные перчатки», «сюртук сидит безукоризненно, и сам И. И. Мечников держится легко, свободно, прямо». Оказывается, он «денди по внешнему виду». Впрочем, под другими, не менее бойкими, перьями его черная шляпа становится «старой», «сюртук» — «старомодным»; вместо перчаток и шагреневых штиблет на первый план выплывают очки «в простой металлической оправе», и из денди он превращается в очень знакомый тип русского, пожалуй, московского профессора, если хотите, «доктора» и просто в «провинциального земца».

Все отмечают, что борода у него седая, а волосы на голове «кажутся совершенно черными, и только вблизи них видна заметная седина». Глаза у него «умные, внимательные, молодые», «без угрюмости и строгости»; и они же «близорукие, голубые», смотрят «добродушно»; иногда же глаза исчезают, и появляется взор: «взор глубокий, нежный». А голос «ясный, круглый, с задушевными нотами…».

Но в чем единодушны «описатели», лучше сказать — инвентаризаторы внешних данных Мечникова, — это в восхищении его моложавостью. Он поразил их своим «совсем свежим лицом без резких морщин», «энергичным, молодым, бодрым видом» и даже играющим на щеках «румянцем».

Ну, таким эффектом Мечников, конечно, доволен! И не потому только, что, как всякий старик, он в глубине души побаивается надвигающейся немощности, но и из соображений принципиальных.

Переписка двух известных писателей Сергея Есина и Семена Резника началась в 2011 году и оборвалась внезапной смертью Сергея Есина в декабре 2017-го. Сергей Николаевич Есин, профессор и многолетний ректор Литературного института им. А. М. Горького, прозаик и литературовед, автор романов «Имитатор», «Гладиатор», «Марбург», «Маркиз», «Твербуль» и многих других художественных произведений, а также знаменитых «Дневников», издававшихся много лет отдельными томами-ежегодниками. Семен Ефимович Резник, писатель и историк, редактор серии ЖЗЛ, а после иммиграции в США — редактор и литературный сотрудник «Голоса Америки» и журнала «Америка», автор более двадцати книг.

Семен Резник, писатель, историк и журналист, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Живет в США. Сотрудник радиостанции «Голос Америки».Книга Семена Резника — это достоверный и полный драматизма рассказ о евреях в России и об их гонителях. О тех, кто сваливал на них грехи сначала царской, а затем советской власти, а свалил в пропасть и их, и себя, и страну. В 2003 году изд-во «Захаров» выпустило книгу С. Резника «Вместе или врозь?», охватывавшую в основном дореволюционный период.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Писатель и публицист Семен Резник дал убедительный, бесспорный анализ в работе «Запятнанный Даль». В разных вариантах она напечатана в журналах, в интернет-изданиях, отдельным изданием вышла в Петербургском университете, включена в сборник «Сквозь чад и фимиам».Анализ всесторонний — на историческом, лексическом, стилистическом и смысловом уровнях текстов Даля.Однако даже популярное (а работа Резника популярна, на запрос в Яндексе «Запятнанный Даль» — 4 тысячи ссылок) исследование не заменит суда. Который раз и навсегда постановил бы — фальшивка, имя великого Даля, гения русской словесности, использовали и продолжают использовать в определенных целях.

Семен Резник – историк и писатель, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Живет в США. Первой книгой Семена Резника была научно-художественная биография Н.И.Вавилова, вышедшая в 1968 году в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» в сильно сокращенном советской цензурой виде. За прошедшие полвека Семен Резник постоянно держал руку на пульсе вавиловедения, снова и снова возвращаясь к своему первому герою. Новая книга – это наиболее полное (на сегодняшний день) и многоплановое повествование о короткой жизни Николая Вавилова.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

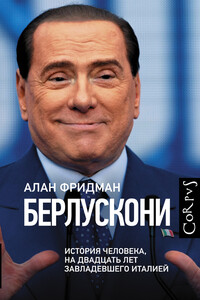

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.