Марсель Пруст - [33]

Горизонт навечно утвердившихся в сознании рассказчика мелочей — это горизонт его бытия и его искусства. Вот почему их воссоздание с помощью «инстинктивной памяти» сопровождается острым чувством радости, радости обретенной наконец, после долгих поисков и многих разочарований, способности к созиданию, к искусству, радости обретенной жизни, поскольку рассказчик поднялся в состояние «вне времени», а значит вырвался из лап все пожирающего времени, выбрался из его разрушительного потока. «Инстинктивная память» предоставляет — как мы видим — сознанию факты одновременно настоящего (от них она исходит, как от начального толчка) и прошлого. Поскольку «реальность разочаровывает» и наслаждаться можно «только в мире моего воображения», то такое состояние расценивается Прустом как идеальное, «чистое», «вневременное». Тем более, что, поскольку оно «вневременное», оно позволяет не бояться будущего.

Итак, «время найдено».

Но столь радующий писателя итог — иллюзия. Мы видим, каким путем он шел, какой он круг очертил, вернувшись в последнем томе романа к своему первому тому не только во имя композиционной стройности, не только вследствие одержимости исходной идеей, но и по причине прикованности к тому «микромиру», выйти за пределы которого или рассмотреть смысл, внутреннее содержание «макромира» Прусту становится все труднее, все невозможнее. И мы чувствуем, что все гигантское сооружение — это бесконечное нанизывание петель, которые могут быть распущены одним рывком, чтобы вернуться к первоначальному единственно реальному моменту.

«Эгоцентрический», устремленный к «я» метод Пруста можно сравнить с тем, как устроены известные русские «матрешки». Нужно представить себе только, что «матрешек» бесчисленное множество, бесконечность, что, следовательно, каждая из них — лишь поверхность, скрывающая уходящую вглубь вереницу. Пруст как бы очерчивает, обозначает границы объекта, а затем анатомирует, снимая слой за слоем, «матрешку» за «матрешкой», рассматривает каждую деталь, каждый момент подвижной материи. И каждый оттенок своего восприятия этой материи, своего чувства, мало-по-малу перерастающего в истинный и единственный объект изображения. Погружаясь во внутрь, в подвижную плоть, Пруст находит в ее глубинах все те же первоначальные впечатления, церковь в Комбре, родные деревья, запахи и звуки, вечно живущие и подтверждающие, что жив сам носитель этих образов изначальной и истинной реальности.

Мы позволили себе сравнить метод Пруста с «матрешками». Сравнение помогает понять ту опасность, которая подстерегает писателя, пользующегося этим методом: каждая следующая «матрешка» становится меньше. Если представить себе длинный ряд таких «матрешек», а тем паче ряд бесконечный, то можно сказать, что Марсель Пруст — у самых его начал, его роман изображает первые фигурки, еще крупные, еще обозримые, еще социально-конкретные, а к тому же исследованные с той пристальностью и беспрецендентной детализацией, которая составляет специфику мастерства Пруста. Такая детализация и пристальность взгляда может быть, конечно, полезной и даже перспективной для искусства, если, однако, она не служит намеренной изоляции от жизни: например, Ромен Роллан тоже пытался рассмотреть «каждую каплю», но в «капле» он стремился увидеть «все море», «море жизни». А нынешние «антироманисты» уже далеко зашли в этом процессе погружения в изолируемых от жизни «матрешек». Им кажется, что они идут вглубь — но на самом деле «матрешки» становятся все мельче, они теряют человеческий облик. Это уже не персонажи. Их надо рассматривать под микроскопом, они называются то «тропизмами», то «текстом»… Роман вместе с тем опасно «похудел», это явно свидетельствует о какой-то болезни.

Под пером Пруста изменчивость стала важнейшим подкреплением его субъективно-идеалистического миропонимания. Мир как бы и реален, существует вне воспринимающего сознания — но в то же время ничто в нем не устойчиво, все относительно.

Пруст весьма последователен в своем релятивизме. Релятивизм, может быть, особенно нагляден при изображении им любви.

Любовь занимает огромное, центральное место в романе, где доминирует принцип «желания» и «наслаждения». Вот еще одно сходство Пруста с Фрейдом: и тот и другой видели в наслаждении нечто исходное, основополагающее, хотя для Пруста наслаждение не было фундаментом теоретической системы, а лейтмотивом внутреннего состояния героя. Острое чувство радости посещает рассказчика вместе с пробуждением чувственности. Впервые подлинное счастье он, еще подросток, сознает благодаря Жильберте, в которую он был влюблен и которая сообщила ему, что мать приглашает его в их дом. С другой стороны, искусство вызывает в нем чувство «неземной радости», рожденное предчувствием «истинной жизни» — жизни в искусстве, жизни в воспоминании. Любовь и искусство рядом: Сван, любуясь Боттичелли, думает об Одетте, и это сходство настолько опьяняло его, что он набрасывался на женщину, сидящую рядом с ним, словно ожившую героиню фрески великого художника и «начинал яростно целовать и кусать ее щеки». А рассказчик находит в своем сознании Альбертину в минуты, когда в полном уединении наслаждается произведениями Эльстира и Бергота.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

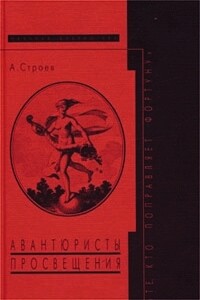

Книга, подготовленная в Отделе классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, посвящена знаменитым авантюристам и литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д’Эону, Бернардену де Сен-Пьеру, Чуди, Фужере де Монброну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи (роман, комедия, литературный миф, алхимия, игра)

Виталий Иванович Бугров, заведующий отделом фантастики журнала «Уральский следопыт» был не просто редактором, библиофилом и библиографом фантастики. Его перу принадлежит множество статей и очерков, посвящённых малоизвестным страницам отечественной и зарубежной фантастики. Лучшие очерки и статьи Виталия Бугрова собраны в этой книге.© Sawwin * * *В книгу уральского критика и литературоведа вошли очерки и этюды из истории фантастики, как новые, так и ранее публиковавшиеся.Книга адресована юношеству.* * *Переиздание сборника «В поисках завтрашнего дня» с добавлением нескольких новых статей и дополнениями в некоторых старых.