Мальта - [10]

Область Сицилии

Вступив на чужую землю, граф Рожер невольно исполнил давнюю мечту мальтийцев: изгнал сарацинов, возродив веру в Иисуса Христа. В итоге смены хозяев мальтийцы получили флаг, до сих пор сохранивший первоначальную расцветку. В результате поспешной норманнской кампании остались прежними система управления и ее исполнители, ведь арабы не покинули острова, а всего лишь утратили власть. Более того, мусульманские семьи не преследовались и могли свободно представлять ислам во всех его материальных видах: одежде, мечетях, медресе и мусульманских книгах.

В отличие от арабов германцы не сразу поняли, что Мальту легко захватить, но трудно удержать. Едва только флотилия Рожера скрылась за горизонтом, мусульмане подняли восстание. Бунт был подавлен в 1127 году сыном покойного графа, которому пришлось повторно занимать архипелаг. Рожер II подавил сопротивление мусульман, наложил на островитян контрибуцию и упрочил норманнское господство с помощью гарнизонов с наместником-христианином. Однако полностью искоренить ислам не удалось ни ему, ни тем, кто пришел следом. Из документов конца XII века известно, что тогдашние мальтийцы разговаривали на итальянском языке и быстро приобщались к новой культуре, видимо ощутив себя жителями полноценной европейской страны. Последний норманнский король умер, не оставив наследников, поэтому Мальта перешла под управление германских императоров. В 1249 году ее представитель Фридрих II расправился с «неверными» на всех своих землях, не забыв и арабов Мальты. Однако с островов бежали далеко не все мусульмане; многие приняли христианство, чем спасли себя и своих родственников, не пожелавших покидать обжитые места.

Палаццо Фальцон в Мдине

С 1268 года архипелаг принадлежал сицилийскому королю Карлу I Анжуйскому, затем находился под контролем испанцев – арагонских и кастильских правителей. Официально Мальта не входила в состав Сицилийского королевства, и островами долгое время распоряжались феодалы. Последним из них был некий Гонсальво Монрой, свергнутый и затем изгнанный восставшими островитянами. Конфликт разрешился в 1398 году, когда обиженный наместник принял от жителей Мальты 30 тысяч флоринов, а король Альфонс V Арагонский, не желая кровопролития, согласился присоединить острова к своим владениям. Тогда же старая столица получила европейское название Мдина.

Вплоть до прихода иоаннитов Мальта управлялась сицилийскими правителями, жила по законам Сицилии и развивалась одновременно с ней. Население архипелага относило себя к сицилийскому народу, отчего не осознавало своей самобытности. В немалой степени тому способствовала эмиграция: страх нападения мусульман заставлял покидать Мальту и спасаться на Сицилии.

Несмотря на легкость передвижения, эмигранты встречались с немалыми трудностями, ведь на архипелаге оставались родственники и друзья. Преодолев жизненные перипетии, большинство из тех, кто решился покинуть родину, вскоре возвращались за семьями, поскольку устраивались на новом месте гораздо лучше, чем на Мальте.

Балкон средневекового здания в Виктории

В пору позднего Средневековья отток населения настолько увеличился, что однажды всем сицилийским мальтийцам был отдан приказ вернуться на острова. Вместе с переселенцами на Мальту попадали рабы; ими становились военнопленные и жертвы пиратских налетов, которые с одобрения мальтийских правителей совершались у берегов Африки. Невольники работали гребцами на галерах, строили дворцы, прислуживали местным богачам, но, несмотря на полное бесправие, не могли пожаловаться на невыносимую жизнь. На Мальте рабам разрешалось трудиться за плату и копить деньги на выкуп. Если бывший раб принимал христианство, то власти позволяли ему жениться на местной девушке и таким образом стать полноправным членом общества.

В рыцарские времена некоторые мальтийские интеллигенты уезжали на учебу в Италию, где оставались навсегда. В XVII веке именно так поступил способный композитор Джероламо Абос. Сумев прижиться в Неаполе, он не только проникся итальянской культурой, но и прославил новую родину великолепными произведениями. Подобные настроения отнюдь не способствовали прочности рыцарской власти, поэтому орден эмиграцию не поощрял.

Оказавшись на Мальте, иноземцы не хотели существовать обособленно и всячески стремились к слиянию с местным населением. В свое время примером тому послужили беженцы-греки с Родоса, прибывшие на Мальту вместе с иоаннитами. Более 5 тысяч эмигрантов с семьями обосновались в небольшом городке Биргу, где открыли для себя и единоверцев из Витториозо три приходские церкви. С конца XVI века греки не нуждались в отдельных церквях. Необходимость в них отпала после того, как главный приход, посвященный Богоматери Дамасской, переместился в Валлетту и оставшиеся храмы перестали существовать в прежнем качестве.

Сменилось не одно поколение, прежде чем жители архипелага осознали свою уникальность. Став окраиной норманнского государства, Мальта разделила его сложную историческую судьбу. Средневековое искусство островной страны явилось слабым отголоском богатой художественной культуры Сицилии. Построенные германцами романские замки и готические храмы слишком сильно изменились после многочисленных перестроек. Вместе со стенами бесследно исчезли украшавшие их статуи, росписи, мозаики.

Автор книги попытался рассказать о похожих и в то же время неповторимых австрийских землях Тироль и Зальцбург. Располагаясь по соседству, они почти тысячелетие принадлежали разным государствам, имели различный статус и неодинаково развивались. Обе их столицы – прекрасные города Инсбрук и Зальцбург – прошли длинный исторический путь, прежде чем обрели репутацию курортов мирового значения. Каждая из них на протяжении веков сохраняла славу торгового и культурного центра, была временной резиденцией императоров, а также в них были университеты.

В течение нескольких столетий столица Австрии ассоциируется с прекрасными мелодиями. Действительно, Вена – город музыки, место, где творили великие композиторы Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус, Брамс. Тем не менее музыкальное наследие, сохранив свои права, сегодня уже не является определяющим для города, поскольку он располагает всем, что входит в понятие «высокая культура». Об истории, зодчестве, традициях, о людях, создававших славу одной из самых красивых столиц Европы, рассказывается в данной книге.

Небольшой испанский город Саламанка известен миру своим университетом, созданным еще во времена Средневековья и уже тогда признанным одним из лучших учебных заведений Европы. Достопримечательностью являются исторические кварталы с прекрасно сохранившимися памятниками архитектуры. Бурная студенческая жизнь на фоне старинных зданий и каменных мостовых создают в этом городе неповторимую атмосферу, которую постарался передать автор этой книги.

Новая книга из серии «Памятники всемирной истории» знакомит читателя с историей Крыма от античных времен до поры расцвета Таврической губернии. Вступив на полуостров с оружием в руках, россияне увидели в нем вторую родину. Завоеватели первыми отнеслись к Тавриде как к уникальному историческому памятнику. Усилиями российских переселенцев дикий край превратился в цивилизованное место отдыха русской знати. На морском побережье поднимались из руин города, устраивались парки, возводились дворцы, о которых ведется повествование в этой книге.

Очередная книга из серии «Памятники всемирного наследия» знакомит читателя с историей Киева, его архитектурой и художественными ценностями. Формат издания не позволяет раскрыть все аспекты жизни города, существующего более 1500 лет. Поэтому автор ограничился краткой историей и рассказом о наиболее выдающихся исторических местах и памятниках культуры. Описания памятников даны в хронологической последовательности. В книге читатель также узнает о том, как складывался облик Киева, как возникали его архитектурные ансамбли, кому город обязан славой и величием.

Видеосъемка увлекает тысячи людей по всему миру и становится все доступнее с каждым днем. У каждого из тех, кто читает эту книгу, есть реальная возможность стать самым настоящим художником и начать свой путь в этом замечательном мире. Я же расскажу про свой. Это не учебник и не инструкция. Это опыт, изложенный в максимально простом и понятном виде.

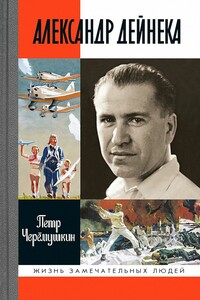

Александр Дейнека — признанный классик русского искусства ХХ века. Всем известны его полотна, сочетающие пафос и лирику, воспевающие боевые подвиги и мирный труд советских людей. Работая в самых разных жанрах — живопись, скульптура, мозаика, плакат, книжная иллюстрация, — он искренне служил идее коммунизма, но не был обласкан ее жрецами. Всю жизнь его сопровождали обвинения в «формализме» и «космополитизме», доносы и сплетни. В первой полной биографии Дейнеки историк искусств Петр Черёмушкин исследует все этапы творчества художника, не оставляя без внимания его активную общественную деятельность и личную жизнь.

Рецензии на телефильмы, политические статьи и биографические очерки, написанные Дм. Быковым для газеты «Россия» в 2005–2006 годах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга о духовно-нравственных основах авторской песни и новом, более высоком уровне песенной поэзии — песенной поэзии восхождения.

Данная книга представляет собой взгляд на историю рок-музыки человека, прошедшего длинный и сложный путь исполнителя, композитора, лидера своего ансамбля, начиная с 50-х годов и до наших дней. Автор книги знает, о чем он пишет, на своем личном опыте, поскольку он играл и писал музыку в самых разных стилях. Начав с традиционного джаза, перейдя к его авангардным формам, Алексей Козлов пришел в начале 70-х к идее создания джаз-рок ансамбля "Арсенал. В течение двадцати с лишним лет музыка ансамбля изменялась, впитывая все новое, возникавшее в мировой практике, от рок-оперы "Jesus Christ Superstar" до новой волны, брейк-данса, и фанки-фьюжн.В отечественной практике, начиная с раннего перестроечного периода, в печати стали появляться книги на тему рок-музыки.