Любовь Орлова - [5]

Подобно многим другим, Орловы тоже была выбиты из привычного ритма. Новая власть при каждом удобном случае твердит о равенстве, а таковым и не пахнет. Одни чувствуют себя хозяевами положения, а других, вроде Орловых, называют обидным словцом «бывшие». Семья оказалась в трудном материальном положении. Ко всему прочему оно объяснялось тем, что незадолго до переворота глава семьи проиграл в карты звенигородское имение. Позже шутил – хорошо, мол, что вовремя проиграл, иначе бы большевики отобрали, было бы еще обиднее.

В свое время Евгении Николаевне досталось в приданое имение Сватово в Воскресенском уезде (ныне Истринский район). Имение это было куда скромнее легендарных Кочетов, где частенько собирались семьи Толстых и Сухотиных. После революции Орловы переехали из Звенигорода в Сватово, где уже жила родная сестра матери Любовь Николаевна. Перед домом был фруктовый сад, позади разбиты огородные грядки, худо-бедно дарившие овощи и зелень. А самое главное, Любовь Николаевна обладала редким по тем временам богатством – она держала корову. Трудно переоценить, какое это было подспорье. Бурёнка-кормилица давала столько молока, что себе хватало и на продажу оставалось. Непосредственно продажей занимались обе дочери – 19-летняя Нонна и Любочка, которая была на четыре года младше.

Из-за развала экономики и расстройства денежного обращения правительство ввело пайковую систему распределения продуктов. Поэтому частная торговля стала делом опасным – могли обвинить в спекуляции, а со спекулянтами разговор короткий. Правда, в обеих столицах на подобные нарушения смотрели сквозь пальцы: если крестьяне перестанут привозить продукты, горожане вообще помрут с голоду.

Выгоднее всего было продавать или менять молоко на хлеб в Москве. Но чтобы совершать подобные рейсы на расстояние 30 километров, требовалась немалая смелость. Хорошо известно, какой разгул преступности наступил в первые годы после прихода большевиков. Революция выбила из колеи многих людей, оставила их в растерянности на перепутье всех дорог. Постоянные очереди в магазинах; нехватка керосина, дров, лекарств, мыла; теснота коммунальных квартир и напряженные отношения с соседями (чтоб их черти побрали!); давка в трамваях; изнурительная работа или наоборот безработица; в конце концов, элементарный голод – все это мало способствовало лучезарному настроению.

«Люди обносились; все они, и в Москве, и в Петрограде, тащат с собой какие-то узлы. Когда идешь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, создается впечатление, что все население бежит из города», – бросилось в глаза английскому фантасту Уэллсу, посетившему Россию в сентябре 1920 года.[2] Глобальные перемены в государственном устройстве вызывали озлобленность и раздражительность. По столичным улицам слонялись без копейки денег в кармане крестьяне, приехавшие на заработки. Преступность достигла невиданных ранее масштабов. Беспризорники, жившие в подвалах, сколачивали банды, которые орудовали чуть ли не средь бела дня. Взрослые преступники вершили свои темные делишки с еще большей жестокостью, и в столице это ощущалось сильнее, чем в других российских городах. Разговоры о налетах и ограблениях слышались на каждом шагу. Двум хрупким девушкам постоянно нужно быть начеку. Возвращаются с пустым бидоном – не просто же так везут его, значит, молоком торговали. Каждый догадается, что у них при себе сейчас деньги и, возможно, немалые. Им нужно быть готовыми к тому, чтобы в любой момент дать хулиганам отпор.

Следует помнить, что обе красавицы выросли в благополучной среде и воспитание их было далеко не спартанским. Однако ничего – выдюжили. Легко представить, насколько первые опасности закалили в эти годы характеры Нонны и Любы. Это уже не инфантильные тепличные девицы, не тургеневские девушки, которые, услышав бранное слово, густо краснеют и готовы хлопнуться в обморок. Они в случае чего сумеют постоять за себя.

Сестры поднимались ни свет ни заря и везли тяжеленный бидон в город. Особенно трудно приходилось зимой – пригородные поезда не отапливаются, окна разбиты, в тамбурах и вагонах несусветная грязь. В городе выйдешь – хоть три пары варежек надень, все равно от металлического бидона рукам холодно, после они долго болят, суставы распухают. Некоторые утверждают, будто потом Орлова всю жизнь очень не любила свои руки, прятала их, строго-настрого запрещала операторам снимать, поэтому зрители никогда не увидят их в кадре. Это очередная легенда – смотрите сколько угодно во всех фильмах с ее участием. Может, Любовь Петровна действительно считала свои руки недостаточно элегантными – допускаю, что с годами у нее появились недуги вроде отложения солей, болели суставы, однако ее руки были не до такой степени изуродованы, чтобы их стыдливо прятать.

Донимали бытовая неустроенность, отсутствие горячей воды, перебои с продуктами. Однако многие сопротивлялись, по мере сил противостояли разрухе. Зачем же сразу сдаваться – должны же быть в этом бедламе какие-то точки опоры, не все рухнуло в одночасье, какие-то осколки прежней жизни существуют, хоть что-то не должно меняться. Таким оазисом, «лучом света в темном царстве» Орловым показалась консерватория, о которой в семье не переставали мечтать.

Школа, пожалуй, одно из немногих мест, где жизнь бьёт ключом, без конца что-нибудь происходит. Чего только не выдумают непоседы-ученики: то шпаргалки на потолке напишут, то всем классом заявку на радио. А Первого апреля будь начеку…Автор книги Александр Хорт человек весёлый. Недаром он стал лауреатом премии «Золотой телёнок», возглавлял отделы сатиры и юмора в разных периодических изданиях, а сейчас отвечает за популярную 16-ю полосу в «Литературной газете».Сборник смешных рассказов для среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Чтобы набрать денег на мелкий ремонт, руководство школы придумало замечательную игру-соревнование: сбор макулатуры. И не успел 6 «А» выиграть в этом конкурсе, как все рухнуло. Какой-то подлец из их класса подложил в бумагу металлические пластины. Обман обнаружился. Вместо первого места 6 «А» ждал позор… А также — настоящее детективное расследование! Ведь нужно непременно вычислить того, кто осуществил подлог и уронил честь класса.Однако вместо этого Олег и Димка вышли на след… настоящих преступников. Потому что металл, попавший в макулатуру, имеет необыкновенную ценность! И теперь мальчишки-сыщики, устроив подкоп, пробираются на территорию подозрительной фирмы.

События романа разворачиваются на далекой таджикско-афганской границе, которую охраняют российские воины. Нелегкая служба у пограничников — чужая страна, не всегда доброжелательное отношение местных жителей, непрекращающиеся провокации со стороны моджахедов… И год от года все активнее становятся попытки наркобаронов проложить здесь «Великий героиновый путь», по которому в Россию и Европу потекут реки «белой дури», способной до основания разрушить цивилизацию неверных. Шантаж, подкуп, похищение, убийство — в этой войне террористы используют любые средства…

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

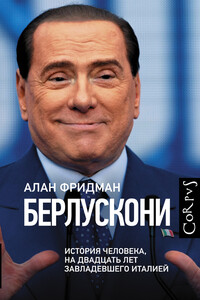

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.