Лунин - [5]

Чем личность грамотнее и непоседливее, тем меньше у нее посредников с самыми дальними. Среди ученых и военных, политиков и коммерсантов, журналистов и дипломатов трудно найти людей, разделенных более чем двумя-тремя звеньями.

Расчеты эти, конечно, действительны для 3 миллиардов землян (вторая половина XX века) и для тех, кто вместе с Михаилом Луниным составляли человечество конца XVIII — начала XIX столетия (1800 г. — 900 миллионов, 1850-й — 1200 миллионов).

Лунин встречался с членами царской фамилии — значит, одно, максимум два звена до всех царственных особ Европы.

Аристократ, гвардеец. Одно-два звена до любого русского и западного дворянина. До китайского императора Даогуана или таитянского короля Помарэ — два, максимум три звена (через приятелей — ученых и военных).

Выходит, наш герой был более или менее накоротке «со всем XIX веком»; но мало того…

«1 декабря 1781 года старая графиня Румянцева, танцевавшая когда-то с Петром Великим, удостоилась протанцевать польский с одним из правнуков его, великим князем Александром Павловичем…»

(из письма Пикара князю А. Б. Куракину).

Кроме царя Александра I, Лунин знал еще десятки, может быть, сотни лиц, от которых до Петра I «рукой подать». Да и до наших дней не так уж далеко.

Я знаю нескольких пожилых людей, которые беседовали со старшим сыном Пушкина. Александром Александровичем. Последний хоть и смутно, но помнил Александра Сергеевича: всего два звена до Пушкина.

А от нас до Лунина?.. Ну хотя бы так: Пушкин хорошо знал Лунина, значит, автор и читатели этой книги удалены от героя всего на три-четыре человеческих звена… Арифметика как будто завела в тупик. Необъятного не объять. Даже одну биографию — не исчерпать.

История одного — история всех. Но зато все и связано сильнее, чем мы обычно представляем…

2. 27 марта 1791 года дядя и дед Муравьевы «усерднейше поздравляют» Луниных с новорожденной Катенькой.

По-прежнему французские бури почти не колеблют идиллические листки, которые с еженедельной почтой отправляются из столицы в село Никольское, Сергиевское тож, и обратно.

Михаил Никитич, уж полковник, продолжает уроки с великими князьями и читает Дон-Кихота по-гишпански («дурачество без греха» ), благодарит за гостинцы из деревни, доволен, что в тамбовской глухомани сумели привить всем детям оспу (самой царице привили, а Людовик XV не решился и непросвещенно от оспы помер).

Вдруг, преодолев «лень и праздность», столичный Муравьев отправляется через шесть губерний и целых десять дней гостит у сестры и племянников.

Последняя сохранившаяся тетрадь писем Муравьевых к Луниным начинается с впечатлений о встрече, случившейся у нового 1792 года.

«Вспоминаю счастливое как сон путешествие… Сколько бы мне хотелось знать, что вы теперь делаете! Вспоминаете ли меня моею русскою пляскою и подозрительною нечувствительностью к прекрасному полу, которого я весьма пристрастный почитатель?

Сергей Михайлович любил бы меня еще вдвое более, ежели бы мои красноречивые предИки [13]могли поселить в сердце моей и его Фешиньки постоянное желание быть великодушною, менее чувствительною к необходимым скукам жизни… Я буду воображать ваше катание под гору и посещения оранжереи. Я буду мыкаться, по вашей милости, на сером коне… Менее окружен торжествами деспот Азии, нежели я был угощен в Никольском. Я нашел у вас благополучие, спокойствие, здоровье… Эсквайр Никольский, маленький джентльмен Мишенька, рассказывает так же мастерски «his little tales of wolves»[14]? Никитушка так же пляшет и приговаривает Катеньку, которая должна неотменно бегать?..»

Остров благополучия среди разгулявшейся на закате столетия истории.

Все еще одинокий Михаил Муравьев не может скрыть сильной склонности к «маленькому джентльмену» Михаилу Лунину и просвещенно наставляет сестру, видимо заскучавшую в глуши:

«Ежели вы живете в деревне, так это с пользою. Вы управляете счастливыми земледельцами, их прилежанием и щедростью земли. Вы распространяете ваши экономические планы, чтоб накопить, с чем послать на службу старшего эсквайра и ко двору младшего, с чем выдать мисс Китти и прочее…»

3. Затем в тетради длинный — почти на год — перерыв, а 10 декабря 1792 года письмо от петербургских Муравьевых обращено только к Лунину-отцу и детям, и ни слова о Федосье Никитичне. Несколько позже, узнав, что Сергей Михайлович болен и хандрит, ему пишут:

«Должно еще вырастить, воспитать, сделать счастливыми и полезными членами общества тех, которые вспоминают вам ежечасно драгоценную память любимой супруги. Она не имела удовольствия увидеть их большими, быть воспитательницею и другом… Мишенька доказывает, что он любит папеньку и помнит маменьку, исполняя должность свою и стараясь сделаться добрым и способным человеком. Никитушка со временем будет догонять своего большего братца, а Катенька вырастет велика, чтоб иметь в них двух друзей, нежных и постоянных…»

Дед Никита Артамонович приписывает от себя строки утешения почерком все более дрожащим и неразборчивым. Так разрушилась идиллия: трое детей (старший — пятилетний Миша) остаются без матери, отец хворает, письма из Тамбова невеселы.

В книге рассказывается об одном из самых интересных периодов российской истории. Завершается правление Екатерины II, приходит время Павла I. Начало и конец его недолгого царствования – непрекращающаяся борьба за трон, результатом которой стало убийство императора.

На первой странице обложки: рисунок АНДРЕЯ СОКОЛОВА «СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО».На второй странице обложки: рисунок Ю. МАКАРОВА к рассказу В. СМИРНОВА «СЕТИ НА ЛОВЦА».На третьей странице обложки: фото ЗИГФРИДА ТИНЕЛЯ (ГДР) «ПАРУСНЫЕ УЧЕНИЯ».

Книга известного историка, писателя Н. Я. Эйдельмана состоит из трех частей, названных именами главных героев: Грибоедов, Пушкин, Александр Одоевский. В книге действуют также Ермолов, Огарев, Лермонтов, Лев Толстой, их друзья и враги. Повествование сосредоточено в основном на 1820–1840-х годах. Тема книги — Россия и Кавказ XIX столетия, русская общественная мысль, литература в кавказском контексте. На основе многочисленных документов, как опубликованных, так и обнаруженных в архивах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Иркутска, представлены кавказские дела, планы Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Огарева, Льва Толстого, декабристов. Книга показывает, что кавказские встречи, впечатления лучших людей России оказали заметное влияние на их биографию и творчество.

Эта книга увлекает необыкновенно! Здесь читатель узнает о самых грандиозных событиях этих веков: о Пугачевском бунте, об Отечественной войне 1812 года и о судьбах многих людей того времени.

Эта книга — первая в серии, написанной Н. Я. Эйдельманом специально для юношества. Повествование об «осьмнадцатом столетии» построено на анализе интереснейших событий (постоянная борьба за трон, освоение Камчатки и Курил, Пугачевский бунт) и ярких портретах героев, участников исторического процесса — Елизаветы и Екатерины II, Павла I, А. Радищева, князя М. Щербатова… Особое внимание автор уделяет закулисной стороне истории — тайнам дворцовых переворотов. Победители известны всем, а судьбы жертв — далеко не каждому…

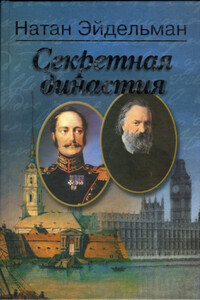

Книга посвящена секретной истории России от начала XVIII века до 1870-х годов и тому, как «Вольная печать» А. Герцена и Н. Огарева смогла обнародовать множество фактов, пребывающих в тени и забвении или под спудом цензурных установлений. Речь пойдет о тайнах монаршего двора («убиение» царевича Алексея, дворцовые перевороты, загадочная смерть Николая I), о Пугачеве, Радищеве и опальном князе Щербатове, о декабристах и петрашевцах...

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.