Лодыгин - [4]

Он молодой еще человек. Я слышал от него самого, что он обращался со своим открытием здесь, в Петербурге, в одно ведомство, но ученый комитет этого ведомства назначал ему три раза сроки, в которые ему обещали рассмотреть его открытие, каждый раз откладывая рассмотрение на будущее. Кто после этого скажет, что г. Ладыгин поступил нерасчетливо и опрометчиво, отправившись во Францию?

Может быть, он ошибается в самой возможности осуществления своей идеи? Но кто же не ошибается, да притом он только того и хочет, чтобы ему было доказано, ошибается он или нет, напрасно ли он увлечен или нет».

Надо надеяться, прочитали эту статью и в канцелярии военного министра России, «генерал-адъютанта, генерала от инфантерии и кавалера Милютина», на имя которого 10 сентября 1870 года «Александр Николаев сын Лодыгин» отправил прошение о рассмотрении его проекта: «Опыты, произведенные комиссиею над применением воздушных шаров к военному делу, дают мне смелость обратиться к Вашему превосходительству с просьбою обратить Ваше внимание на изобретенный мною электролет (выделено Лодыгиным) — воздухоплавательную машину, которая может двигаться свободно на различных высотах и в различных направлениях и, служа средством перевозки груза и людей, может удовлетворить в то же время специально военным требованиям, как оружие наступательное и оборонительное, так как, поднявшись на желаемую высоту, можно не только безопасно следить за действиями неприятеля, но и уничтожить его боевой и провиантский обозы, бросая сверху разрывные и зажигательные снаряды, и таким образом без напрасной траты людей обезоружить неприятеля…»

В коротком прошении, за тридцать лет до первых полетов самолетов, перечислены многие его будущие применения: перевозка людей и грузов — в мирное время, бомбометание — в военное, а в последних строчках видно стремление изобретателя без напрасной траты людей «обезоружить неприятеля».

Лодыгин просил «о назначении комиссии для рассмотрения его теории» и о том, чтобы даны были «средства для устройства пробной машины».

Но русское министерство не вызывало изобретателя даже для более подробного расспроса о его проекте и знакомства с его «теорией» воздухоплавания.

Как выяснилось позже, он, не имея средств для постройки летательного аппарата, употребил время ожидания на то, чтобы разработать электрические лампы, нужные для полета ночью, и даже сумел провести первые опыты с ними.

Только когда «Голос» опубликовал заинтриговавший публику рассказ о путешествии изобретателя по Европе, военный министр, может быть, устыдясь медлительности своих чиновников, может быть, спохватившись, что изобретение уплывает за границу, наложил резолюцию на прошении: «Пусть г. Лодыгин объяснит свое предложение комиссии, учрежденной при Главном штабе».

Но Лодыгин теперь далече… Статья в «Сыне Отечества» заканчивается замечательными словами — ив укор военному министру, и в укор всему обществу:

«Как бы то ни было, а г. Ладыгин поехал во Францию на свои последние средства, в русском армяке, рубашке на выпушку и в длинных сапожищах, с одними бумагами, покрытыми математическими формулами, да чертежами, чем, разумеется, обратил на себя всеобщее внимание и попал в письма корреспондентов.

Пожелаем ему удачи в достижении цели, к которой он стремится, и запишем его имя в список русских изобретателей: они почти все без средств и без помощи».

…Кто написал это письмо, полное не только боли и горечи за вынужденного отправиться в рискованное путешествие юношу, но и за других русских изобретателей, которые «почти все без средств и без помощи»?

Он скрылся за коротким псевдонимом — буквой К. Так подписывались многие: молодой журналист Сергей Кривенко — друг Лодыгина с детских лет; профессор Виктор Львович Кирпичев — крупный специалист в области механики и сопротивления материалов (с 1870 года преподававший в Петербургском технологическом институте, где были слушателями и Лодыгин и Кривенко.

Именно Кирпичев дал положительный отзыв на проект лодыгинского летательного аппарата). Так подписывался и великий князь Константин, который вскоре примет участие в судьбе молодого изобретателя, и еще многие другие.

Мог быть автором статьи и Сергей Николаевич Терпигорев-Атава (известный в те годы журналист, позже — популярный писатель, автор замечательных книг! «Оскудение» и «Потревоженные тени»).

«Беспощадный и ревностный летописец эпохи дворянского оскудения», — как называла Атаву критика, — сам дворянин и сам жестокий обличитель дворянства, нигилист, хорошо знал и Лодыгина, и его семью. Мог бы и он написать статью в «Сыне Отечества», но в Петербурге ходили упорные слухи, что Терпигорев также уехал во Францию — то ли вместе с Лодыгиным, то ли вслед за ним. Верить этим слухам можно: в биографическом очерке о Терпигореве-Атаве В. Быков сообщает, что Сергей Николаевич в 1870 году ездил в Париж «с одним изобретателем в области электричества», а в «Историческом вестнике» за 1890 год названо и имя изобретателя — А. Лодыгин.

Подпись «К» мог поставить и любой другой человек, едва ли теперь можно выяснить имя его, но — спасибо этому таинственному незнакомцу! Он первый пожелал молодому дарованию удачи в достижении цели, он первый предложил записать его имя в список русских изобретателей. Список вовсе не почетный по тем временам. В него и попасть-то потомственному дворянину считалось зазорным! Но зато этот список исторический, потому что попавшие в него уже не забудутся человечеством, а коли забудутся вдруг по велению сильных мира сего или по небрежению современников, то непременно вспомнятся потомками позже, потому что список этот — сама история человеческого общества, движут которую люди-творцы. А у потомков есть хорошее качество — вновь и вновь, чувствуя, как далеко вперед ушли они от прадедов, обращаться назад: к истокам своих достижений и побед.

Что такое воздушный таран? Почему и в нашей стране, и за рубежом одни считают его уникальным подвигом, русским феноменом, другие — варварством и неумением воевать? Почему рискнули пойти на таран и «умеющие воевать» германские летчики, но лишь в 1945-м — против англо-американских бомбардировщиков? Как объясняли свое решение идти на таран и описывали свои ощущения в миг страшного удара наши герои? Наконец, какими они были, летчики-таранщики, на фронте и в мирной жизни, в дружбе и любви, — обо всем этом рассказывает книга, созданная Людмилой Жуковой, членом Союза писателей России, на основе документов, воспоминаний однополчан и родственников героев, своих впечатлений от встреч с некоторыми из них.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

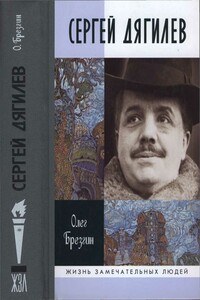

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.