Литургика - [6]

«О божественном священнодействии» — Св. Софрония, патриарха Иерусалимского († 644 г.). Святитель предлагает подробное изъяснение всего, что совершается в божественных службах. Кроме того, он один из первых песнописцев, чьи трипеснцы вошли в состав Триоди постной, а также и Триоди Цветной.

«Созерцание предметов церковных» — Св. Германа, патриарха Константинопольского († 740 г.).

«Толкование божественной литургии», архиепископа Солунского Николая Кавасилы († 1371).

«О храме Божием и божественной литургии» и «О священных последованиях», Симеона архиепископа Солунского († 1429).

Нужно отметить, что вышеуказанные произведения свидетельствуют о том, что богослужение православной Церкви на протяжении своей истории имеет свою довольно богатую литературу. Кроме упомянутых здесь памятников по толкованию и объяснению богослужения, имеется и другие различные сборники и трактаты о богослужебных чинопоследованиях. Также имеются материалы и они довольно многочисленные на иностранных языках, которые относятся к западному, католическому богослужению, которых мы здесь не касаемся.

Русские исследования по Литургике

Разработка Литургики в русских богословских школах началась сравнительно поздно. Первое время в России эта наука считалась пастырски–прикладной, и поэтому главное внимание обращали на ритуалистическо–уставную сторону богослужения. В этом плане в России написано немало произведений в XVIII и XIX столетиях. Поскольку в Литургике имеется археологическая часть (это по отношению к храму, к иконам и др.), то в России Литургику в высших духовных учебных заведениях, нередко, соединяли с кафедрой церковной археологии.

Лучшие системы по исследованию Литургики у нас в России:

«Новая скрижаль» архиепископа Вениамина (1870 г.)

«Историческое, догматическое и таинственное изъяснение божественной литургии» Ивана Дмитревского (1897 г.).

«Толкование на литургию», «на паремии» епископа Виссариона Костромского.

«Руководство по литургике» или наука о Православном богослужении, архимандрита Гавриила. Тверь, 1886 г.

Учебники Литургики для Духовных Семинарий были у нас следующих авторов: Альхимовича (1891 г.), Смолодовича (1869 г). и самый распространенный в последнее время Петра Лебедева (1893 г.)

Имеется ряд монографий: Ф. Смирнова: «Богослужение Апостольского времени» и «Богослужение со времени Апостолов до IV–го века»; Н. Одинцова: «Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI–го века»; А. Дмитриевского: «Богослужение Русской Церкви за первые пять веков» и «Богослужение в Русской Церкви в XII веке».

Принципиальным реформатором Литургики и основоположником ее, как науки, явился доктор Церковной Истории и проф. Московской Духовной Академии Иван Данилович Мансветов (умер в 1885 г.). Он указал и аргументировал необходимость применения исторического метода.

Из других литургистов, которые в области больших исследований по литургике оставили богатый материал, самые выдающиеся: Н. Ф. Красносельцев, А. А. Дмитриевский, А. П. Голубцов, проф. Лисицин, прот. Кекелидзе, проф. Карабинов, а в последнее время особенно много сделал проф. Киевской Дух. Академии М. Н. Скабалланович. Ему русская литургическая школа обязана такими произведениями как «Толковый Типикон» в трех выпусках и «Праздники». Первый из этих трудов есть история нашего Типикона, где он подробно разбирает и объясняет каждое богослужение и с точки зрения возникновения и постепенного исторического развития его. Кроме того он также дает полное историко–критическое освещение всего содержания Типикона. Но особенно ценны его «Праздники», всего вышло 6 выпусков. Каждый праздник в отдельном выпуске. План содержания этих очерков: библейский факт, легший в основание данного праздника; географические, археологические подробности; богословское значение события; затем приводятся святоотечские слова, посвященные празднику; указывается постепенное историческое развитие праздника. Далее идет весь богослужебный материал на славянском языке, который дан и в переводе на русский язык с соответствующими примечаниями и разъяснениями. Скабалланович даже сравнивает православное богослужение с богослужениями других вероисповеданий, указывая, как у них отмечаются такие же праздники. К сожалению, из‑за войны 14–го года и последовавшей Российской катастрофы революции, его гениальный труд не был доведен до конца, вышло только 6 выпусков. Эти выпуски были переизданы нашим Свято–Троицким монастырем, печатались в качестве приложений к Троицкому календарю начиная с 1976 и по 1982 гг.

2. О Богослужении

В силу тесной связи между духом и телом, человек не может не выражать вовне движений своего духа. Как тело действует на душу, сообщая ей посредством органов внешних чувств известные впечатления, так точно и дух производит в теле известные движения. Религиозное чувство человека, как и все другие его мысли, чувства и переживания, не может оставаться без внешнего обнаружения. Совокупность всех внешних форм и действий, выражающих внутреннее религиозное настроение души, и образует собою то, что называется «богослужением», или «культом». Богослужение, или культ, в том или ином виде является поэтому неизбежной принадлежностью каждой религии: в нем она проявляется и выражается, подобно тому, как душа обнаруживает свою жизнь через тело. Таким образом, богослужение это внешнее выражение религиозной веры в молитвах, жертвах и обрядах.

Книги архиепископа Аверкия "Четвероевангелие" и "Апостол" и по сей день остаются лучшим пособием по Новому Завету для студентов духовных учебных заведений. Простота и ясность изложения, сочетаемая со строгой церковностью подхода, опорой на всю полноту святоотеческих толкований и неплохим научным уровнем, сделала эти учебники незаменимыми не только для учащегося, но и для всякого, кто стремится к лучшему пониманию евангельского текста.Православие и современность. Электронная библиотека.© HolyTrinity Orthodox SchoolИздание исправленное и дополненное, 2002 год.Интернет-версия под общей редакциейЕго Преосвященства Александра (Милеанта),Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В работах священномученика Илариона (Троицкого) и архиепископа Аверкия (Таушева) раскрывается учение о единстве Церкви как непреложном догмате, не подлежащем изменению ни при каких исторических обстоятельствах. Рассматривая историю Церкви, священномученик Иларион прослеживает, как принимали в лоно Церкви еретиков и раскольников в разные времена и в различных государствах. Он показывает, что различия приёма в Православную Церковь в разные исторические эпохи и из различных нецерковных групп людей ни в коей мере не означает изменения или умаления догмата о единстве Церкви Христовой, а является снисхождением (икономией) по отношению к человеческой немощи. Книга полезна для всех, кто желает более глубоко понять смысл Церкви и её взаимодействия с внешним миром. «Широко распространенное, «ходячее» мнение наших дней — это то, что Православие представляет собою всего лишь одну из многих разновидностей христианства наряду с другими, имеющими полное право на существование и даже, в той пли иной мере, равноценными. Но думать так это или крайняя наивность, основанная на невежестве, или определенно злонамеренное искажение правды. Если мы обратимся к истории Христианской Церкви и дадим себе труд спокойно и беспристрастно, без всяких предвзятостей, основательно ознакомиться с нею, мы легко убедимся, что только Православие и есть истинное христианство — та Истина, свидетельствовать которую, по Его собственным словам, пришел на землю воплотившийся Единородный Сын Божий.», — пишет архиепископ Аверкий (Таушев). По благословению Высокопреосвященнейшего Августина, Архиепископа Львовского и Галицкого.

Книги архиепископа Аверкия "Четвероевангелие" и "Апостол" и по сей день остаются лучшим пособием по Новому Завету для студентов духовных учебных заведений. Простота и ясность изложения, сочетаемая со строгой церковностью подхода, опорой на всю полноту святоотеческих толкований и неплохим научным уровнем, сделала эти учебники незаменимыми не только для учащегося, но и для всякого, кто стремится к лучшему пониманию евангельского текста.АВЕРКИЙ (Таушев А. П.) (1906-1976), русский церковный деятель, богослов, духовный писатель, архиепископ Сиракузский и Троицкий.

Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета и единственная пророческая книга, в которой говорится о будущем. Многие поколения верующих христиан, философов, мистиков пытались разгадать тайны Апокалипсиса и понять то пророчество, что ожидает нас. Апокалипсис – его символы, цитаты, загадочные высказывания, образы оказали огромное влияние на развитие всей мировой культуры.Святые мужи проникли в тайны Апокалипсиса и в очень доступных словах объяснили то, что обычный человек в своем повседневном жизненном ритме понять не в состоянии… Увлекательное чтение, приоткрывающее завесу будущего и открывающее Божественные тайны, Толкование на Апокалипсис познакомит читателя с самой загадочной книгой Нового Завета, введет его в мир, который доступен только святым подвижникам.

АВЕРКИЙ (Таушев А. П.) (1906-1976), русский церковный деятель, богослов, духовный писатель, архиепископ Сиракузский и Троицкий. Один из руководителей Русской Зарубежной Церкви. Настоятель Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США) в 1960-76. Автор книг «Провозвестник кары Божией русскому народу» (1964), «Современность в свете Слова Божия. Слова и речи».Православие и современность. Электронная библиотека.© HolyTrinity Orthodox School.

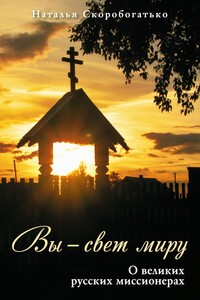

В сонме канонизированных Православной Церковью святых особое место принадлежит миссионерам — распространителям православной веры среди иноверцев. Их труды часто именуют апостольской деятельностью. В этой небольшой по объёму книге повествуется о трёх великих русских миссионерах, просветивших светом Христова учения Аляску, восточную часть России и Японию. Речь пойдёт о преподобном Германе Аляскинском, святителях Иннокентии Московском и Николае Японском. Книга предназначена для детей среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Трудно молодому человеку войти в современную церковную жизнь? – Да. Но тем, кто всюду ищет только легкость, не интересны ни Евангелие, ни Апокалипсис. Тот юноша, что испугался наших «бабушек», уж точно не устоит перед «зверем из бездны»…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь Церкви есть продолжение в истории жизни Иисуса Христа. В этом все объяснение Церкви. Христос — в Его Тайной Вечере, Голгофе и Воскресении, Христос — в Его святости продолжает Духом Святым жить в теле Церкви. Мы можем говорить только о такой, о действительно святой Церкви, так как только такая Церковь есть любовь и надежда человечества. Она есть свет, который «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1: 5).

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св. Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили любимым чтением русского православного народа.