Литературный гид: 1968 - [6]

Слушай, Гоги, говорю я, откуда ты такой взялся?

А какой я?

Да дикий ты, как Кавказский хребет.

Грубо говоришь, слушай, говорит Гоги, помолчав. Совсем ты идиом, дорогой. Задурили тебе голову руси.

Лицо у него краснеет, черные усики топорщатся над красивой губой.

Ладно, Гоги, говорю я, хорош, посмеялись.

Он смотрит на меня, потом резко отворачивается и лезет назад к своим рычагам. Кавказский хребет в сердце Европы.

В наушниках у меня на шее оживает Рыба.

Продолжаем движение, говорит он.

Куда? — спрашиваю я. Они же стоят.

Белый транспарант со смешным алфавитом полощется там, в голове колонны. Стальные блины башен все так же откинуты. Над ними торчат черные шары шлемофонов.

В голове колонны уже начинается чихание выхлопов. Очень интересно.

Я оборачиваюсь.

Писатель курит очередную сигарету на вершине холма.

Я протягиваю руку вниз и за ствол вытягиваю на свет божий свой АКМ.

Что сказал? — кричит снизу Гоги.

Сейчас поедем, говорю я.

Тоже помирились с Иваном? — спрашивает Гоги.

Черта лысого, говорю я, упирая приклад в плечо.

Что говоришь, слушай? — кричит Гоги. Что там делаешь?

Да отцепись ты, говорю я.

Сеновал, я Хутор, бьет плавниками Рыба, подтвердите прием.

Я останавливаю мушку посредине ветрового стекла Без бинокля я вижу только белое пятно, но мне и этого хватит.

Странное чувство, властвовать над чужой жизнью.

Нет, ни хрена не видит. Не замечает таких мелочей. А что мне делать, кричать не пиши, не надо?

Чего молчишь, Стропило? — кричит Рыба, нарушая дисциплину в эфире.

Я вешаю автомат на плечо, а наушники на уши.

Продолжаем движение, говорю я, ну, что тебе еще?

Головной трогается. Транспарант чуть отступает, медленно пятится, но стоит. Толчок прокатывается по колонне. Она сокращается, как сглотнувший удав, и выпрямляется снова Взрыв криков впереди. Кричат вроде по-нашему. Нет, не могу разобрать.

Гоги, трогай, говорю я вниз. Держи дистанцию, не суетись.

Гоги молчит, но банка чихает и вздрагивает. Я хватаюсь за края люка Дергаемся. Раз, другой. Почему они не могут начинать плавно. Всегда эти судороги. Меня бросает грудью на железо. Транспарант кренится перед головной машиной, один его край заваливается все больше, бегущие по правой обочине отстают от тех, кто бежит по левой. Что в середине, не вижу. Колонна заслоняет обзор.

Падает.

Чистое небо в конце дороги, там, где она упирается в холмистый горизонт.

За деревьями, по обеим сторонам, на сжатом поле машины, велосипеды, слева один автобус.

Полно народу. Все кричат, показывают кулаки, латинскую букву «В», сложенную из двух пальцев, поднятых над головой. Бегут по шоссе рядом с танками.

Мы еще не поравнялись с ними.

Гоги все больше отстает.

Газуй, кричу я вниз, газуй, не оставляй просвет.

Он ничего не слышит. Естественно. Шлемофон пожалели, козлы.

Рыба, что там случилось? — кричу я в микрофон.

Сеновал, я Хутор, продолжаем движение, мертвым голосом говорит Рыба.

Толчок, я снова лечу на железо.

Впереди, у правой обочины, возня. То ли выносят кого, то ли подбирают что-то. Не вижу.

Я вообще сюда не просился.

Рев толпы уже рядом.

Только тут замечаю, что передний танк укатил метров на пятьдесят.

В просвете между нами люди. Искаженные лица Раскрытые рты.

Карабкаются на броню.

Гоги, скотина, что ж ты не телешься!

Один уже под башней. Орет хайль. Странно как-то орет. Получается хайлэ.

Все они там фашисты, говорит моя мать, не верю им, никогда не поверю.

Обеими руками держусь за края люка.

Такие же как немцы, говорит моя мать, те убивали, эти выдавали.

Лицо внизу, подо мной, совсем близко. Красные прыщи, челка, мокрый лоб. Нет, это не хайль. Что-то слюнявое на слух, змеиное что-то.

Хайзл! Вот что он кричит мне в лицо. Ты хайзлэ йеден![12]

Никаких ассоциаций. Мои филологические мозги крутятся отдельно от меня. Что-то там вспоминают. Проворачивают лингвистические пласты. Нет, никаких ассоциаций.

Ховно!

Ага, вот это ясно. Ну, еще. Я смотрю на него. Пустые глаза Тянет руку к моей руке. Внизу другое лицо. Там мужик покоренастей. Лезет молча, угрюмо. Танк на танк. За ним девчонки в джинсах. Две. Нет, три. Ну это уж свинство.

Хватаю парня сверху за воротник рубашки.

Армия ваша где? — кричу я. Где армия?

Ничего не соображает. Сталкиваю его с брони. Он легкий и не сопротивляется. Я чувствую, он тоже боится. За ним вымахивает мужик, заросший как битник. Я тоже так ходил до призыва Этот молчит. Я встречаюсь с его глазами. Ныряю в люк, рванув за собой стальную крышку. Она падает с грохотом. В невероятно долгом просвете между белым и черным застывает разверстый рот в рыжей бороде, успевающий крикнуть: «Убийца!»

Гоги, кричу я, что ж ты, салага? Двигай!

Я сваливаюсь к нему из башни.

Гоги сидит как истукан.

Перед ним в смотровой щели чье-то лицо, губы двигаются.

Канаем отсюда! — кричу я.

Гоги рвет на себя рычаг.

Грохот, рев, лязганье.

Мы, как всегда, дергаемся.

Лицо исчезает. Я вижу чужую ладонь, судорожно ищущую опору.

Крути, Гоги, крути! — кричу я, тряся его за плечо.

Мозг мой, зависший в каком-то ледяном пространстве, отмечает: истерика.

Плевать, потом разберемся.

Гоги работает обеими руками.

Вперед-назад, назад-вперед.

Но мы не двигаемся.

Только тут я осознаю, что он кричал это по-русски. Хорошо кричал, с нужной интонацией и без акцента.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

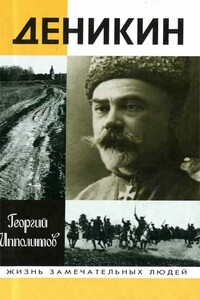

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

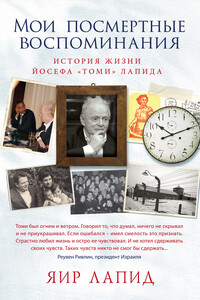

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Повесть известного французского писателя Пьера Мак-Орлана (1882–1970) «Зверь торжествующий». Вот что пишет во вступлении к публикации переводчик повести Дмитрий Савосин: «„Зверь торжествующий“ — поразительно (а подчас подозрительно) напоминающий оруэлловскую притчу о восстании животных на сельской ферме, — написан за четверть века до нее, в 1919-м». Повесть может привести на память и чапековскую «Войну с саламандрами», и «Собачье сердце». Политическая антиутопия.

Стихи сербского поэта, прозаика и переводчика (в том числе и русской поэзии) Владимира Ягличича (1961) в переводе русского лирика Бахыта Кенжеева, который в кратком вступлении воздает должное «глубинной мощи этих стихов». Например, стихотворение «Телевизор» заканчивается такими строками: «Ты — новый мир, мы о тебе мечтали, / И я тебя, признаться, ненавижу».

Героя романа, англичанина и композитора-авангардиста, в канун миллениума карьера заносит в постсоветскую Эстонию. Здесь день в день он получает известие, что жена его наконец-то забеременела, а сам влюбляется в местную девушку, официантку и скрипачку-дилетантку. Но, судя по развитию сюжета, несколько лет спустя та случайная связь отзовется герою самым серьезным образом.

Номер начинается рассказами классика-аргентинца Хулио Кортасара (1914–1984) в переводе с испанского Павла Грушко. Содержание и атмосферу этих, иногда и вовсе коротких, новелл никак не назовешь обыденными: то в семейный быт нескольких артистических пар время от времени вторгается какая-то обворожительная Сильвия, присутствие которой заметно лишь рассказчику и малым детям («Сильвия»); то герой загромождает собственную комнату картонными коробами — чтобы лучше разглядеть муху, парящую под потолком кверху лапками («Свидетели»)… Но автор считает, что «фантастическое никогда не абсурдно, потому что его внутренние связи подчинены той же строгой логике, что и повседневное…».