Лирика - [2]

Говоря о естественности сближения автора «Стихов о Прекрасной Даме» с так называемыми молодыми символистами (в отличие от старших – К. Бальмонта, В. Брюсова, 3. Гиппиус, В. Иванова, Д. Мережковского, Ф. Сологуба), Борис Пастернак писал, что в ту пору, на рубеже XIX и XX веков, «символистом была действительность, которая вся была в переходах и брожении; вся что-то скорее значила, нежели составляла, и скорее служила симптомом и знамением, нежели удовлетворяла». И сам Блок уже на исходе жизни утверждал, что символисты «оказались по преимуществу носителями духа времени».

Однако в отличие от других «молодых» – Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) и Сергея Соловьева (племянника поэта-философа) – Блок был меньше связан умозрительными построениями В. Соловьева. Перечитывая «Стихи о Прекрасной Даме», Пастернак отмечал в них «сильное проникновение жизни в схему». Уже в стихах 1901 года «Брожу в стенах монастыря…» говорилось:

В то время как блоковская книга была воспринята как одно из программных произведений символизма, сам автор начинал, по его собственным словам, искать «на другом берегу» и временами даже резко, вызывающе отмежевывался от «братий». «Монастырские» нравы символистского круга, имитация религиозной экзальтации, ложная многозначительность (или, по блоковскому выражению, «истерическое захлебывание „глубинами“, которые быстро мелеют, и литературное подмигивание») были едко осмеяны поэтом в нашумевшей пьесе «Балаганчик».

И если прежде, как сказано в его стихах, «брата брат из дальних келий извещал: „Хвала!“ – и Андрей Белый превозносил произведения ровесника до небес, то теперь из тех же „келий“ раздавалась по адресу автора „Балаганчика“ хула, обвинения в кощунстве и измене соловьевским заветам.

Впрочем, не было более сурового критика блоковских стихов, чем… сам их автор. Если свою вторую книгу „Нечаянная Радость“ он сразу после ее выхода именовал „Отчаянной Гадостью“ еще в шутку, то годы спустя уже совершенно серьезно писал, что терпеть ее не может („за отдельными исключениями“), и уподоблял „болотистому лесу“.

Тем не менее новый сборник был для поэта выходом из той „лирической уединенности“, в которой, по его собственному определению, рождалась первая книга. И сам образ болота, столь критически переосмысленный впоследствии с оглядкой на все пережитое, в пору создания „Нечаянной Радости“ служил антитезой возвышенной „уединенности“ „Стихов о Прекрасной Даме“, их отстраненности от „жизни шумящей“.

В отзыве того же времени о книге одного из „братий“, Сергея Соловьева, Блок столь непримиримо писал о проявившемся в ней „полном презрении ко всему миру природы… полном пренебрежении к внешнему миру и происходящей отсюда зрительной слепоте“ едва ли не потому, что сам чувствовал эту подстерегавшую и его опасность.

Почти вызывающе противопоставляет поэт преследующей его (как пишет Блок матери) «проклятой отвлеченности» самую «низменную» конкретность родной природы – «небо, серое, как мужицкий тулуп, без голубых просветов, без роз небесных, слетающих на землю от германской зари, без тонкого профиля замка над горизонтом». «Здесь от края и до края – чахлый кустарник, – говорится в его статье 1905 года „Девушка розовой калитки и муравьиный царь“. – Пропадешь в нем, а любишь его смертной любовью. Выйдешь в кусты, станешь на болоте. И ничего-то больше не надо. Золото, золото где-то в недрах поет».

Заметно обостряется зрение поэта, различающего в знакомых с детства шахматовских окрестностях «лиловые склоны оврага», «золотые опилки», летящие из-под пилы, и «зарю» осенней рябины, подсказавшей ему проникновенный образ красавицы – родной природы:

В блоковских стихах возникают причудливые существа – «болотные чертенятки», «твари весенние», образы которых почерпнуты из «леса народных поверий и суеверий», из той «руды», где, по выражению автора, «блещет золото неподдельной поэзии» (тоже – «золото, золото где-то в недрах поет»!).

Порой еще образ родной земли предстает у поэта в несколько стилизованном, сказочно-фольклорном обличии (так, в стихотворении «Русь» – «ведуны с ворожеями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах»). Но вместе с тем в наиболее значительных его произведениях того же периода ощутимы «широкое дыхание», полная свобода и естественность:

Строки, близкие, даже чисто ритмически, и русской классике (например, лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу…»), и раздольной народной песне.

Некоторые современники уже догадывались, какой путь открывается перед автором таких стихов. Поэт Сергей Городецкий писал, что тогда относительно Блока существовали две «формулы»: Б = б (где Б – его творческий потенциал, а б – уже написанное им) и Б = б + X. «Этот X еще мелькает искорками… но несомненность его видна. Он мне представляется громадным…» – пророчески заключал Городецкий.

Автобиография написана Блоком для издания «Русская литература XX века» под редакцией В А. Венгерова (т. 2, М., 1915).

В январе 1918 года А. Блок создает самую знаменитую свою поэму — создает за несколько дней, в едином вдохновенном порыве. Обычно требовательный к себе, он, оценивая свое творение, пишет: “Сегодня я гений”. Напечатанная в феврале поэма вызвала бурные и противоречивые отклики. Многое в ней казалось неприемлемым собратьям по литературе. Но, несмотря на это, поэма Блока по праву заняла свое место в истории русской литературы, В “Двенадцати” Блок запечатлел образ той революции, в которую он верил, которая открылась ему в заревах пожаров, в метелях, в дыхании России.

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством».

«Торговая площадь с домом градоначальника в центре города. Утро. Некрасивые и мрачные фасады довольно высоких домов с плотно закрытыми дверьми. Окон на улицу почти нет, видно только несколько окон в верхних этажах. К стенам прислонены лавочки, крытые камышом. Площадь начинает понемногу наполняться народом. У главных ворот дома градоначальника, которых помещается в низкой зубчатой стене под акацией, сидит домоправитель Хамоизит, длинный и тощий. Он не совсем пришел в себя с похмелья и мурлычет песню: „Пей, пей, подноси, пей, пей, подноси“…».

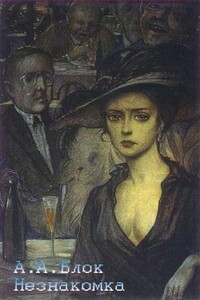

Незнакомка — героиня лирической драмы А.А.Блока «Незнакомка». Образ Незнакомки впервые появляется в стихотворении того же названия. В нем описывается «скука загородных дач» и пошлая обстановка пригородного ресторана. Этой прозаической картине противопоставлено нездешнее видение прекрасной Незнакомки, которая в одиночестве проходит меж рядами пьяных. Она наделена всеми возможными романтическими атрибутами: одета в «упругие шелка», на ней «шляпа с траурными перьями», «в кольцах узкая рука». Появление Незнакомки имеет двойственную мотивировку: среди присутствующих ее видит один поэт, но при этом поэт пьян, и видение может быть истолковано равным образом как хмельная галлюцинация.Лирическая драма «Незнакомка» (первоначально ее жанр определялся как «три видения», в окончательном тексте «видениями» называются действия пьесы) продолжала развивать противопоставление, на котором строилось стихотворение, между миром романтической мечты и действительностью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».

В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

Третья книга трилогии «Тарантул».Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии – «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка».Для среднего школьного возраста.

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А. В. Суворова.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

Лирическая повесть о героизме советских девушек на фронте время Великой Отечественной воины. Художник Пинкисевич Петр Наумович.