Лица и сюжеты русской мысли - [85]

В науке все должно быть обязательным. А вот «лирика» вроде бы являет нам пример субъективной необязательности. Но так ли это на самом деле? Михайлов как никто другой понимал, что у поэзии своя непременность. Непременность поэтического слова – знак того, что оно слетает с «уст» самого мира, самого бытия. Вот таким словом, где бы оно ни обнаруживалось, будь то в науке или литературе, и интересовался Михайлов. Он во всем искал такие слова потому, что внутренне был настроен на них, пронизан их предчувствием, их «флюидами».

«Во всяком обмене информацией, – читаем в его статье, – наружу показывается лишь краешек смысла, которым можно довольствоваться – и как только человек объявляет о своей готовности довольствоваться таким, он выбрасывается из истории и становится господином мира». Настоящему «любослову», а именно так следует передавать выражение «филолог», дорого слово во всем его семантическом объеме, уходящем в несказанное и не могущее быть высказанным. Физики сейчас много говорят о «темной» материи. Но и у слов, как у плавающих льдин, в темноте неизведанности остается их «подводная часть». Именно об этом говорит Александр Викторович Михайлов в финале своей программной статьи.

В книге об идее множественности миров, говоря о неисчерпанности познавательного ресурса метафоры, я позволил себе полет воображения, который пришелся по душе не только большому ученому, но и филологу-поэту. Прозвучал «герменевтический сигнал», как иногда говорил Михайлов, того, что наши мысли в их глубине пришли в продуктивный резонанс, забыть о котором было уже невозможно. На содержащийся в нем потенциал творческой спонтанности Михайлов реагировал тут же. А этой спонтанностью и отмечен привлекший его внимание пассаж о неисчерпанности познавательного ресурса метафоры. И вот через какое-то время после публикации этой статьи Александр Викторович мне звонит и просит, как философа, откликнуться на написанный им текст, который он считал требующим философской оценки. Речь шла об одном из его выступлений в Санкт-Петербурге, посвященном проблеме выражения невыразимого. Тема абсолютных границ мысли и слова – прежде всего неоплатоническая тема. Специалистом по неоплатонизму я не был, но мысли свои в ответ на михайловские стал продумывать и заносить на бумагу. Набросанный текст я отдал Михайлову. Мы с ним встретились и говорили об этом и о разном другом. В результате произошло нечто большее, чем обмен философскими мыслями. Возникла настоящая дружба, к сожалению, недолгая, с горящим внутри нее ясным и теплым человеческим светом.

Сомышление филолога и философа – вот к чему стремился Михайлов: к «мышлению совместно с философом», как он это называл. Философом он был сам, хотя и не в смысле академического специалиста. Поэтому такое сомышление присутствовало в его собственной работе, но он стремился к кооперации с теми, кого считал философом. Конечно, Хайдеггер был для него не только образцом филологической чуткости к языку, но и высочайшим мастером философии. И с ним он вел свою философскую беседу, скорее следуя за ним, чем возражая, потому что видел в нем высокой пробы осуществление подобного творческого союза. Интерес его к Ницше тоже во многом проистекал из того же самого источника – ведь автор «Заратустры» был классическим филологом, оставившим университетскую кафедру ради вольного философствования на грани с поэзией и литературой, и потому был наделен особой языковой чувствительностью.

Польза филологического «присмотра» за словами для философии очевидна. Вот один только тому пример. «Обусловливание» в немецком языке выражается словом, в основе которого лежит другое слово – вещь (Bedingung от Ding). Русский же язык тот же, казалось бы, смысл передает с помощью другого корнесловья – через слова с корнем, происходящим от слова слово (условие, обусловливание). Если мы принимаем тезис, что язык сам по себе «философствует», то приходим к констатации, что немецкий язык вникает в устроение мира со стороны вещи. Над вещью (Ding) господствовать можно при условии (Bedingung) наличия знания о ней. Знание – сила и тем самым основа господства над познанным. В германском же мире наличие культа силы-могущества трудно отрицать. А с ним связан и культ науки, столь сильно – до карикатуры – развитый у этих народов. Русский же язык в отличие от немецкого обязывает мысль строить свое понимание мира, исходя из приоритета слова (вспомним наше «обусловливание»). Или силовое принуждение по отношению к вещам или порядок Слова в мире личностей – вот альтернатива германской и русской моделей мира. Действительно, мировоззрение людей выстраивает их язык. Кстати, австрийская картина мира, реконструируемая по Штифтеру, оказывается более близкой к русскому ментальному стилю, чем к немецкому – сила здесь мыслится как атрибут кротости, скромности, тихости.

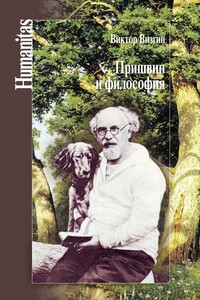

Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась по-пришвински, то есть отчасти в жанре дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Этот материал дополнен историко-философскими исследованиями темы. Автора особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в центре его внимания – поздние дневники Пришвина. Книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.