Лермонтов - [6]

Со второй половины 30-х гг. творчество Лермонтова становится многообразнее по содержанию, богаче в жанровом и стилистическом отношении. Романтический подход к действительности всё чаще уступает место её объективному изображению, связанному с воспроизведением определённой социальной среды, быта, персонажей из народа. Работая над новыми романтическими и героическими поэмами, Лермонтов одновременно пишет стихотворные повести из современной жизни («Сашка», 1835—1836, «Тамбовская казначейша», 1837—1838, «Сказка для детей», 1840, и др.), в которых обращается к «сниженным» бытовым коллизиям, выводит обыденные персонажи, весьма далёкие от всякой героики, с блеском применяет сатирические краски. Простотой и точностью стилистической манеры отмечен роман «Княгиня Лиговская» (1836), в котором выведен — один из первых в русской литературе — образ бедного чиновника, лишь несколько лет спустя увековеченный Н. В. Гоголем в «Шинели», и сделана попытка обнажить социальные противоречия большого города. В некоторых произведениях Лермонтов пересматривает прежние романтические принципы, а позднее прямо декларирует необходимость преодоления штампов, осуждает их «несвязный и оглушающий язык» (стих. «Любил и я в былые годы...», 1841).

С нарастанием реалистичных элементов связано утверждение в творчестве Лермонтова народной темы и образа человека из народа. На основе былин и исторических песен, из родников устного народного творчества выросла «Песня про царя Ивана Васильевича...», в центре которой — полная драматической силы фигура купца Калашникова и монументальный портрет Ивана IV, «словно изваянный из меди» (Белинский); в «Песне» звучит излюбленный Лермонтовым мотив борьбы человека за свою независимость и достоинство. Русский народный характер воплощён в образе ветерана Отечественной войны 1812 г., глазами которого Лермонтов воспроизвёл картину Бородинской битвы («Бородино», 1837). Героем своего эпического рассказа в стихах он сделал — впервые в русской литературе — простого человека, солдата, проложив тем самым путь для новых открытий реализма; этот путь в дальнейшем вёл к Л. Н. Толстому, считавшему «Бородино» тем зерном, из которого выросла эпопея «Война и мир». Рядом с героем 1812 г. в лермонтовской галерее народных персонажей стоят современники поэта, участники кавказской войны — герой «Завещания» (1840), храбрые и человечные солдаты, сражавшиеся при реке Валерик («Я к вам пишу...»), армейский офицер Максим Максимыч, мать-казачка, поющая над колыбелью сына («Казачья колыбельная песня», 1838). Душевная чистота и сила этих людей противостоят у Лермонтова испорченности «высшего» круга. Народно-реалистическую тему венчают стихи Лермонтова о России, и прежде всего «Родина» (1841), в которой поэт заявил о своём неприятии официального патриотизма, дал обобщённый и поэтичный образ крестьянской страны и сказал о своей любви к ней. По мнению Н. А. Добролюбова, эти стихи показали, что Лермонтов «...понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно» (Собр. соч., т. 2, 1962. с. 263).

В поэтичный мир Лермонтова вторглись большие вопросы современности, думы о судьбе целого поколения, о трагичном одиночестве свободолюбивого человека, о нравственном состоянии общества. В зрелых своих творениях он явился поэтом-трибуном, не только гневным обличителем «света», но сознательным противником дворянско-крепостнического общества. В «Смерти поэта» он бесстрашно обличил верхушку государственного аппарата николаевской империи; в «Думе» (1838) осудил бездействие своих сверстников, равнодушных «к добру и злу»; в стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён» (1840) поэт бросил в лицо аристократической черни свой «железный стих, облитый горечью и злостью». В стихотворении «Поэт» (1838) Лермонтов провозгласил высокие идеалы гражданской поэзии, которая должна воспламенять «бойца для битвы», а в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840) утверждал необходимость для литературы обрести «язык простой и страсти голос благородный».

В лермонтовской лирике тесно переплелись общественно-гражданские, философские и субъективные, глубоко личные мотивы. Лермонтов ввёл в русскую поэзию интонации «железного стиха», отмеченного героическим звучанием, небывалой прежде энергией выражения мысли, что характерно не только для ораторского пафоса «Смерти поэта», но и для элегических строк «Думы», и для страстных монологов героя поэмы «Мцыри». О стихе этой поэмы Белинский писал: «Этот четырёхстопный ямб с одними мужскими окончаниями... звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное однообразное падение его удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством, несокрушимою силою могучей натуры...» (Полн. собр. соч., т. 4, 1954, с. 543).

Лермонтовский протест был нередко окрашен в мрачные, безнадёжные тона. Но его отрицание современной жизни было порождено великой жаждой свободы и справедливости. Недаром проницательный Белинский в личном общении с поэтом сумел разглядеть в его озлобленном и охлаждённом взгляде на жизнь «семена глубокой веры» в достоинство человека, веры в будущее. Эта вера и поддерживала пафос лермонтовского обличения, внушала ему страстность поэта-гуманиста и певца свободы. Лермонтов никогда не был проповедником смирения. Скорбь и безотрадность в его стихах — следствие горьких раздумий о страданиях личности в мире рабства и угнетения. Но рядом с этой безотрадностью у Лермонтова с огромной силой выражены мечты человека о счастье, стремление преодолеть одиночество, найти пути к народу. Ему в высокой мере была присуща «вера гордая в людей и жизнь иную» (стихотворение «Памяти А. И. Одоевского», 1839).

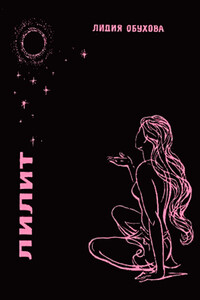

Повесть Лидии Обуховой «Лилит» (1966) — первое произведение писательницы в жанре фантастики — стала заметным явлением в советской фантастике 1960-х годов. В повести, содержащей явные отсылки к шумерскому эпосу, описан контакт инопланетных пришельцев с первобытными людьми Земли, увиденный глазами последних.

Четвертый выпуск Альманаха Научной Фантастики — тематический. Здесь представлены фантастические произведения писателей-нефантастов.

Романтическая повесть о влюбленных, о первых самостоятельных шагах девушки и юноши, о выборе жизненного пути молодой семьи. Герой повести, продолжая дело отца, решает стать пограничником. В повести показана красота и величие простых людей, живущих на окраине нашей страны, а также романтика пограничной службы.

Повесть «Глубынь-городок» и роман «Заноза» не связаны общими героями или географически: место действия первой — белорусское Полесье, а второго — средняя полоса. Однако обе книги перекликаются поставленными в них проблемами. Они как бы продолжают во времени рассказ о жизни, печалях и радостях обитателей двух районных городков в наши дни.Оба произведения затрагивают актуальные вопросы нашей жизни. В центре повести «Глубынь-городок» — образ секретаря райкома Ключарева, человека чуткого, сердечного и вместе с тем непримиримо твердого в борьбе с обывательщиной, равнодушием к общественному делу.Вопросам подлинного счастья, советской этики и морали посвящен роман «Заноза».Обе книги написаны в близкой эмоционально-лирической манере.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Есенин.Поэт — «хулиган»?! Поэт — «самородок»?!На Западе его называли то «русским соловьём», то безумцем. Его творчество вызывало восторженную истерию.Его личная жизнь была бурной, яркой и скандальной.Его любили друзья и обожали женщины.В его судьбе было множество загадок и тайн, многие из которых открывает великолепный роман Александра Андреева!Дополняет образ Есенина роман его друга Анатолия Мариенгофа «Роман без вранья».«Роман без вранья» прочтётся с большим интересом и не без пользы; тех, кого мы знаем как художников, увидим с той их стороны, с которой меньше всего знаем, а это имеет значение для более правильной оценки их.

Роман В. Есенкова повествует о том периоде жизни Ф. М. Достоевского, когда писатель с молодой женой, скрываясь от кредиторов, был вынужден жить за границей (лето—осень 1867г.). Постоянная забота о деньгах не останавливает работу творческой мысли писателя.Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.

Удивительно тонкий и глубокий роман В. Рынкевича — об ироничном мастере сумрачной поры России, мастере тихих драм и трагедий человеческой жизни, мастере сцены и нового театра. Это роман о любви земной и возвышенной, о жизни и смерти, о судьбах героев литературных и героев реальных — словом, о великом писателе, имя которому Антон Павлович Чехов.

Много ли в истории найдётся лиц, которым самим фактом происхождения предопределено место в кругу сильных мира сего? Но, наверное, ещё меньше тех, кто, следуя велению совести, обрёл в себе силы отказаться от самых искусительных соблазнов. Так распорядился своей судьбой один из благороднейших русских людей, граф, а в отечественной литературе талантливейший поэт и драматург — Алексей Константинович Толстой, жизни и творениям которого посвящён роман известного писателя-историка Ю. Когинова.