Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою - [5]

3 октября (по юлианскому календарю) 2014 года – 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова: «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит…» Его жизнь (и это вместе с младенчеством) составила лишь 26 лет.

3 октября (по григорианскому календарю), ровно 190 лет назад, родился поэт Иван Саввич Никитин: «Здравствуй, гостья-зима! Просим милости к нам песни севера петь по лесам и степям…» Он прожил на земле, подобно Пушкину, всего лишь 37 лет.

3 октября (по юлианскому календарю), 205 лет назад, родился поэт Алексей Васильевич Кольцов. Он прожил 42 года. Это его чудесное поэтическое слово:

И наконец, 3 октября (по григорианскому календарю) родился ровно 119 лет назад поэт Сергей Александрович Есенин: «Родился я с песнями в травном одеяле…» Его земная жизнь составила только 30 лет.

Памятная плита в честь М.Ю. Лермонтова

Вернемся, однако, в Москву, на площадь у Красных ворот. Одноименное метро имеет два входа. Один вход – в высотном здании, с памятной доской, рассказывающей о том, что на этом месте стоял когда-то дом, где родился Лермонтов. Другой вход выполнен в виде полукруглой каменной ракушки. И снова приходится говорить, что здесь когда-то стояли те самые Красные ворота, и если обратиться лицом к Садовому кольцу, то правее находился храм Трех Святителей, где крещен Лермонтов. Теперь на месте храма лишь небольшой сквер, ограниченный с одной стороны высокой глухой стеной здания, принадлежащего НИИ электромеханики.

В 70-х годах XX века на этой высокой глухой стене расположили огромный портрет тогдашнего генсека Брежнева, так что его можно было увидеть от самой Сухаревской площади. На груди генсека было множество наград, к которым он испытывал, как известно, большую симпатию. Как раз в это время Брежнева наградили пятой Золотой Звездой. Весь состав НИИ, как мне рассказывали сотрудники, был поднят по тревоге. Предстояло дорисовать пятую звезду, ибо на портрете их было только четыре. Но звезда никак не умещалась на груди. По заданию райкома партии в течение одной только ночи портрет переписали заново вместе со злополучной звездой, укрепили на стене, так что поутру непросохший еще портрет был всем хорошо виден. Ранние прохожие по тогда еще Лермонтовской площади шутили вполголоса: «И звезда с звездою говорит».

Лермонтовской площадь Красные Ворота наименовали в 1941 году, к 100-летию памяти поэта. Ныне площадь поделили на две части. Собственно Лермонтовской теперь именуется та часть площади, которая примыкает к высотному зданию и к Ново-Басманной улице и в центре которой стоит памятник поэту. Площадь Красные Ворота потеснилась теперь ближе ко второму входу в метро, и от нее Хоромный тупик ведет к проходной того самого НИИ электромеханики. Тупик назван Хоромным не случайно: здесь действительно располагались хоромы богатых и знатных москвичей.

Достаточно сказать, что тут же, совсем рядом, находится московский Юсуповский дворец, возведенный в XVIII веке на месте Охотничьего дома царя Ивана Грозного. А если пройти через проходную на территорию НИИ электромеханики, то взору предстает пышный дворец железнодорожных магнатов фон-Дервизов и нефтяных – Зубаловых. Дворец, по обилию собранных там драгоценных раритетов, москвичи в свое время называли пещерой Али-Бабы. Владельцы даже отгородили дом со стороны Садового кольца высокой оградой из массивных гранитных блоков, сооруженной по проекту известного московского архитектора Чернецова.

Но еще больший интерес представляет тоже сохранившийся и находящийся на территории того же НИИ дом Авдотьи Петровны Елагиной (Хоромный тупик, 4). В доме располагался известный всей Москве литературный салон. По свидетельству современника, салон «был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было… самого просвещенного, литературно и научно образованного». А.П. Елагина (1789–1877) – это мать известных славянофилов и литераторов братьев Киреевских, племянница поэта В.А. Жуковского. Частым посетителем здесь бывал А.С. Пушкин.

Портрет Авдотьи Петровны Елагиной.

Художник Н.В. Неверов

В салоне Елагиных-Киреевских у Красных ворот в 30—40-х годах XIX века собирались Н.В. Гоголь, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Н.М. Языков, Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Герцен и другие известные деятели русской культуры. Документально установлено, что здесь был в мае 1840 года и Михаил Юрьевич Лермонтов. Сама А.П. Елагина рассказывала в воспоминаниях о встречах с Лермонтовым в Москве в 1841 году. Поэт всегда сберегал в душе память о своих младенческих днях вблизи родового гнезда в Москве, и потому посещение дома у Красных ворот было ему особенно приятно.

Мария Михайловна Лермонтова

От самой колыбели он носил в душе светлый образ матери – Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой (1795–1817) . «(1830). Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».Юная мать Лермонтова была натурой в высшей степени музыкально одаренной. Стройная и хрупкая, почти девочка, с правильными чертами одухотворенного лица, она прекрасно пела и часто аккомпанировала себе на фортепьяно, держа маленького сына на коленях.

Страна по имени Рублевка вытянута на карте западного Подмосковья по течению Москвы-реки по обоим ее берегам и очертаниями представляет собою узкий и длинный залив. Так оно когда-то, лет 500 назад, и было, когда многих нынешних деревень не существовало и в помине, а река, соименница нашей столицы, была могучей водной артерией, шириною доходившей в ряде мест до двух верст.Автор обстоятельно повествует о местах вдоль Рублево-Успенского шоссе, обычно тщательно укрытых от постороннего взгляда, но своей яркой историей заслуживающих благодарного внимания читателей.Интригуют сами названия этих западных окрестностей Москвы и ближнего Подмосковья: замок баронессы Мейендорф, Жуковка, Барвиха, Серебряный Бор, Петрово-Дальнее, Сосны, Архангельское и другие.

Новая книга Георгия Блюмина продолжает тематику предыдущих книг этого автора, посвященных историческим реалиям.Автор в свойственной ему манере захватывающего поэтического повествования рассказывает о необыкновенной истории, казалось бы, самых обыкновенных сел и деревень северо-запада и запада Подмосковья. Речь идет не только о замечательной истории этих мест, но и, главным образом, о ярких личностях, творивших эту историю.

Эта книга идет к читателю в год 300-летнего юбилея со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686–1750) — русского ученого-энциклопедиста, географа, историка, филолога, писателя, математика, геодезиста, металлурга, этнографа, палеонтолога, дипломата, основателя Свердловска (Екатеринбурга) и Оренбурга, сподвижника Петра I. В своей новой книге — повести о Василии Никитиче Татищеве (1686–1750) — журналист Георгий Блюмин на основе найденных им документов дает художественную реконструкцию ранее не исследованного периода юности великого русского ученого — энциклопедиста и литератора.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

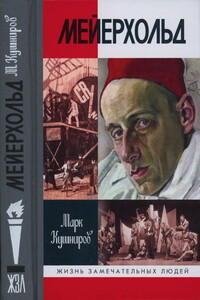

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.