Легкие танки Т-40 и Т-60 - [5]

Заново для 010 создавалась и ходовая часть — именно она вызывала наибольшие нарекания на Т-38 с его ненадежной и быстро изнашиваемой пружинно-балансирной подвеской. Опыт эксплуатации своих машин и испытания различных вариантов их подвесок, изучение последних достижений быстроходной гусеничной техники и рекомендации ученых Военной академии механизации и моторизации РККА имени Сталина привели завод № 37 к выбору для нового танка индивидуальной 4-катковой подвески на продольных балансирах с поперечными стержневыми торсионами длиной 1745 мм. Эта малораспространенная в то время схема оказалась очень эффективной и перспективной, к тому же легкой, энергоемкой и хорошо защищенной. Торсионная подвеска была опробована в 1938 — 1939 годах на экспериментальных вариантах Т-37А, Т-38 и тягача «Пионер». Имевшие место поломки торсионов из-за высоких напряжений кручения (до 7500 кгс/см²) и конструктивных недоработок удалось со временем ликвидировать подбором подходящих материалов, в частности, стали 60С2, тщательной доводкой конструкции и особенно технологии. Следует отметить, что в это время в отечественном танкостроении торсионные подвески разрабатывали только на Кировском заводе в Ленинграде для своих сверхтяжелых машин. К сожалению, короткая база 010-го и малое трение в опорах балансиров вызывали сильное раскачивание танка на ходу, ликвидировать которое наиболее эффективно могли только гасители колебаний — амортизаторы. Попытка применить самые мощные для того времени гидравлические автомобильные от ЗИС-101 не дали нужных результатов — для танка они были слабы, работали ненадежно, и к тому же из-за нехватки этих узлов для собственных нужд Московский автозавод имени Сталина (ЗИС) отказался их поставлять, выделив комплекты только для двух машин. Самодельные фрикционные амортизаторы работали еще хуже и быстро изнашивались. На двух образцах опытной модификации танка 010 попробовали вернуться к старой рессорно-балансирной подвеске от «Комсомольца», где гашению колебаний способствовало большое трение в листах рессор. Но неудовлетворительная характеристика этой подвески и поломки в результате возросшей массы машины заставили от нее отказаться раз и навсегда. Был найден компромиссный, но оказавшийся вполне приемлемым ход: повышенная жесткость торсионов крайних катков при умеренной жесткости средних (диаметры их соответственно 32 и 28 мм), что снизило продольное раскачивание машины, хотя и не устранило его полностью. И это решение оказалось долгоживущим — оно выручало разработчиков подвесок для легких гусеничных машин вплоть до 50-х годов, когда наконец появились работоспособные и мощные специальные танковые гидроамортизаторы.

Необычные, но очень удачные, легкие, прочные и жесткие опорные катки и ленивцы большого диаметра (515 мм) предложил конструктор И.П.Шитиков. Они представляли собой два штампованных из относительно тонкого стального листа полусферических диска, охватывающих по кромкам ступицу и соединенных сваркой со стальным ободом, на который был навулканизирован массивный резиновый бандаж. Значительный объем полых катков к тому же увеличивал и водоизмещение танка. Как и раньше, они были взаимозаменяемыми с ленивцами. Такого рода катки ввиду своей редкой технической целесообразности и высокой технологичности применяются до сих пор.

Схема шасси:

1 — воздухоочиститель, 2 — главная передача, 3 — коробка передач, 4 — двигатель, 5 — привод винта, 6 — бортовые передачи, 7 — ведущее колесо, 8 — опорный каток, 9 — поддерживающий каток, 10 — направляющее колесо.

В освобожденном Юхнове (Калужская обл.), 1941 год.

При индивидуальной подвеске выход из строя одного из опорных катков и даже двух средних (на борт) или поломка их торсионов позволяли с определенными ограничениями продолжать движение, что повышало живучесть боевой машины. Были значительно усилены уплотнения подшипников катков — они уже не ограничивали их долговечность. Вопреки традициям самоподжимные сальники установили кромками манжет наружу, что позволяло, продавливая смазку сквозь подшипники ступицы, эффективно выносить из них продукты износа, воду, грязь. Почему-то другие танковые заводы даже на своих более солидных машинах не уделяли этому важному узлу, всегда доставлявшему много забот, столько внимания. Достаточно сказать, что на танке Т-34 подшипники катков вообще не имели контактных уплотнений — только лабиринтные, что отрицательно сказывалось на их долговечности.

Мелкозвенчатая гусеница изделия 010 (87 траков шириной 260 мм, шаг трака 98 мм) из износостойкой стали Гадфильда обеспечивала хорошую проходимость по слабым грунтам, сопровождавшуюся небольшими потерями на самопередвижение при максимальной скорости, имела пониженную вибрацию и соответственно — шум, важный показатель для разведывательного танка. Снижению шума способствовали и резиновые бандажи на всех катках, в том числе и поддерживающих. Штампованный и закаленный однорядный венец ведущей звездочки с цевочным зацеплением был выполнен съемным и легко заменялся при износе. Удачно сконструированные катки и траки гусениц впоследствии без особых изменений использовали на танках Т-60 и Т-70.

Подход к проектированию британского основного боевого танка резко отличался от такового в других странах Европы. Конец 1950-х гг. совпал по времени со всеобщим увлечением ракетным оружием. Считалось, что от ракеты не защитит никакая броня, а значит приоритет следует отдать скоростным качествам в ущерб защищенности. По такому пути пошли танкостроители с континента. Англичане, как и положено консерваторам, справедливо полагали, что появление ракет вовсе не отменяет обычную ствольную артиллерию и мины. На британцев большое впечатление произвел опыт, полученный при использовании танков «Центурион» в Корее, когда толстая броня не раз спасала танкистам жизнь.

Практически одновременно с началом проектирования тяжелого танка Т-35 в СССР началась разработка на его базе тяжелых самоходно-артиллерийских установок. Шасси тяжелого танка было привлекательным для размещения на нем артиллерийских систем большой и особой мощности.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

Без преувеличения можно утверждать, что тяжелый танк ИС-2 ведет свою родословную от танков КВ-1 и КВ-13: первый танк достаточно хорошо известен; о втором до настоящего времени можно было почерпнуть сведения, порой противоречивые, лишь из двух-трех изданий, посвященных истории СКБ-2 Кировского завода. Поэтому необходимо рассказать об этой боевой машине поподробнее.КВ-13 (объект 233) стал первой крупной самостоятельной работой Опытного танкового завода, созданного в марте 1942 года в Челябинске на базе СКБ-2, Ведущим конструктором проекта был назначен Н.

«Шерман» — самый массовый американский танк периода Второй мировой войны, уверенно делящий первое место по популярности с советским Т-34. Долгое время импортную технику у нас было принято ругать, а не хвалить. Из книги в книгу, из статьи в статью кочевал длинный перечень недостатков, в то время как не менее длинный перечень достоинств содержался в документах с различными грифами секретности. Но времена меняются, и вслед за «Пантерой» и «Тигром» наступила очередь «Шермана». Плох он был или хорош? Попробуем разобраться...

Основной боевой танк М60 стал очередным этапом в негласном соревновании американских и советских танкостроителей, причем заокеанская сторона в этом противоборстве постоянно выступала в роли догоняющей. Предшественник — М48 «Патон II» (см. «Бронеколлекцию» № 1 за 2004 г.) создавался как противовес Т-34-85, правда, опоздал он почти на десять лет, да и получился довольно сырым. К середине 1950-х годов конструкторам удалось «вылечить» М48 от большинства «детских болезней», после чего, по мнению военных, «Паттон II» вполне мог претендовать на роль танка, способного бороться с «тридцатьчетверками».

В пятом номере «Бронеколлекции» — приложении к журналу «Моделист-конструктор» — даётся краткий обзор развития германской бронетехники в период с 1939 по 1945 г.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Номер 2 (11) за 1997 год журнала «Бронеколлекция» — приложения к журналу «Моделист-конструктор». В номере рассказывается об истории создания и опыте боевого применения тяжёлого танка PzKpfw V «Пантера».

Легкобронированные боевые машины — бронеавтомобили и бронетранспортеры — в течение всей второй мировой войны являлись весьма важной составляющей вооружения танковых и моторизованных частей и соединений вермахта и войск СС, Они, как нельзя лучше, соответствовали доктрине развертывания высокомобильной механизированной армии, которая начала осуществляться сразу после прихода к власти нацистов.К постройке же броневых машин в Германии приступили еще задолго до первой мировой войны. В 1906 году был изготовлен и успешно прошел испытания бронеавтомобиль Ehrhardt ВАК, вооруженный 50-мм противоаэростатной пушкой.

Парижский договор 1990 года об обычных вооруженных силах в Европе дал следующее определение боевой машины пехоты: «БМП — это боевая бронированная машина... для транспортировки боевого пехотного отделения, которая обычно обеспечивает десанту возможность вести огонь из машины под прикрытием брони и которая вооружена встроенной или платно устанавливаемой пушкой калибра не менее 20 мм и иногда пусковой установкой противотанковых ракет». Отвлекаясь от этого определения — скорее юридического, нежели военно-технического, — БМП можно определить как транспортно-боевую машину, обеспечивающую мотопехоте возможность передвижения и ведения боя в тесном взаимодействии с танками.

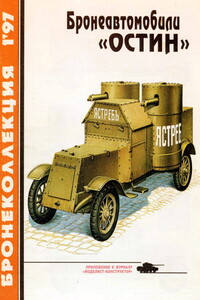

Самыми же массовыми броневиками Русской армии стали «остины». За период с 1914 по 1919 год было изготовлено около 250 боевых машин трех английских и одной русской серий. Простые по конструкции и надежные в эксплуатации (по тому времени, разумеется), эти бронеавтомобили хорошо зарекомендовали себя на фронтах первой мировой, а затем и гражданской войны в России. Они использовались в различных климатических условиях от Белоруссии до Дальнего Востока и от Архангельска до Средней Азии и Кавказа, и повсюду с неизменным успехом.