Легенды московского застолья. Заметки о вкусной, не очень вкусной, здоровой и не совсем здоровой, но все равно удивительно интересной жизни - [6]

Впрочем, многие находили и поводы для критики: например, что уж до смешного малы были для русского человека там порции. В отличие, скажем, от цен, которые были необременительны разве что для весьма состоятельных людей. Отобедав у того же Яра, но несколько позже Пушкина, Герцен об этом диссонансе вспоминал так: заказав с Огаревым уху на шампанском, немного дичи и бутылку рейнвейна, они потратили весьма внушительную сумму. Однако вышли из-за стола совершенно голодными.

В лучших трактирах соотечественников кухня все же — и в рецептах и в размерах порций — гораздо больше соответствовала нашему национальному менталитету. Никаких однообразных, как шайба, кусков мяса, вроде нынешних гамбургеров. А уже если котлетка — то пожарская, аппетитно пошкваркивающая жирком и с торчащей, как дуэльный пистолет, косточкой. Словом, то, что опять же Александр Сергеевич Пушкин так вдохновенно воспел в «Евгении Онегине». Но ведь еще подавали вкуснейшие суточные щи, севрюгу по-монастырски, тройную уху, блинчатый пирог и черт-те что еще, по чему отечественный посетитель чистенького, ухоженного заведения француза все же тосковал.

Когда с учетом этого фактора Яр несколько русифицировал меню, а главное несколько подогнал порции под более привычный на Руси стандарт, посещаемость стала такой, что хозяину, давшему заведению свое — в общем-то нечуждое русскому уху — имя, пришлось расширить дело. Так в Петровском парке (ныне Ленинградский проспект, 32) в 1830-х годах появился филиал «Яра», к которому вслед за названием вскоре перешел и статус основного.

Об этом знаменитом филиале — разговор впереди.

А пока о трансформациях и новациях, которые внес в свое дело другой «пионер» отечественного ресторанного бизнеса Иван Тестов.

Главное, что сделал Иван Яковлевич, — это вернул трактиру его первое, дарованное когда-то царем Петром и затем униженное последующей деградацией звание. Обратив в свое время внимание на то, что в силу общего засилья в русской жизни шинков, кабаков и питейных домов приличной публике и иностранным специалистам в Санкт-Петербурге некуда податься, сиятельный царь-реформатор решил учредить заведения по европейскому образцу. Так в историю отечественного общественного питания вошла дата 6 февраля 1719 года, когда специальным царским указом купцу Петру Милле было дозволено открыть (в те времена говорили — «завести», отсюда — «заведение») трактир на Васильевском острове. Это было первое в России «заведение трактирного промысла» — прообраз будущих ресторанов, причем с довольно строгим фейсконтролем. После Северной столицы трактиры появились и в Москве. Но, распространившись затем на провинцию, стали с годами кое-где съезжать в противоположную от высоких ресторанных требований сторону.

На высоте уверенно удержались только самые лучшие. На стыке XIX и XX веков таковыми в Москве прежде всего являлись три трактира: известное своими строгими нравами заведение старообрядца Егорова на Охотном Ряду; принадлежащий купцу Корзинкину трактир в Большой Московской гостинице и конечно же прославленный «дворец русской еды» Ивана Яковлевича Тестова.

Вот уж у кого правили бал блюда национальной кухни! Да еще в непостижимых для заморского воображения порциях!

Например, такую огромную кулебяку, где слой за слоем можно было добраться от костяных мозгов в черном масле до истекающей в истоме и собственном соку налимьей печенки, в Москве тогда можно было отведать только в одном месте. Все знали — у Тестова.

Теперь ни эту легендарную кулебяку, ни самого места ни на одной столичной карте не сыщешь. Остался лишь некий слабый отзвук в названии железнодорожной платформы Тестовская Белорусского направления Московской железной дороги. А когда-то именем Ивана Яковлевича Тестова называли целый район на западе столицы. Потому что именно он поселил здесь участников цыганского хора из своего уникального трактира.

Как раз того, который хоть и не именовался рестораном, но, по праву став одной из московских достопримечательностей, своей славой шагнул далеко за московские пределы.

Строго говоря, официально заведение называлось совсем по-другому. На фронтоне невысокого здания, которое тогда торцом выходило на Охотный Ряд, фасадом глядело на Театральную площадь, а тыльной частью смыкалось с пространством, на котором уже в наши неугомонные времена сначала воздвигли, потом сровняли с землей, а теперь снова возвели гостиницу «Москва», висела вывеска: «Большой Патрикеевский трактир». А внизу скромно так было приписано: «И.Я. Тестов».

Владельцем всего строения был купец-миллионер Патрикеев. Он довольно долго сдавал большую его часть под трактир другому арендатору — уже упоминавшемуся купцу Егорову. В московских кругах любителей хорошо покушать заведение под вывеской «Трактир Егорова» славилось настоящей русской кухней и было весьма посещаемо. Насытившийся же миллионами Патрикеев грезил только о собственной славе и патологически завидовал чужой. На этом его и «подловил» в 1868 году бывший егорьевский приказчик Иван Тестов — подлинный, но крепко заслоненный хозяйской спиной создатель «русской кулинарной классики». Он уговорил Патрикеева отобрать помещение у Егорова и передать ему. В итоге к великой купеческой гордости на стене заново отделанного, роскошного по тому времени дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами: «Большой Патрикеевский трактир». На самом деле почти никто его так не называл. Все ориентировались на имя, скромно подписанное вторым.

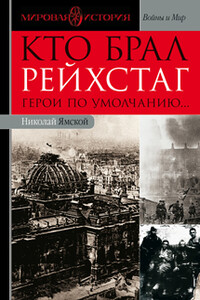

Как на самом деле развивались события, приведшие к началу Великой Отечественной войны? Кто реальные герои водружения знамени Советского Союза над Рейхстагом? Зачем и кому понадобилось переписывать историю взятия цитадели Третьего рейха?В книге на основе недавно рассекреченных архивных документов и авторских исследований дается реальная картина хода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено Берлинской операции 1945 года и восстановлению исторической справедливости в отношении настоящих героев, совершивших великий подвиг во имя мира на Земле.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.