Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности - [3]

В 90-х годах XIX века многие ведущие немецкие физики были поглощены поиском ответа на давно мучивший их вопрос: какова связь между температурой, цветовой гаммой и интенсивностью света, излучаемого горячим железным прутом? Эта задача казалась тривиальной по сравнению с раскрытием тайны рентгеновских лучей и радиоактивности, заставлявшей физиков стремиться в лаборатории, ставить эксперименты и засиживаться над расчетами. Но для страны, образовавшейся только в 1871 году, поиск решения задачи о горячем железном пруте (позднее она стала называться задачей об абсолютно черном теле) был тесно связан с необходимостью сделать немецкую промышленность способной выдержать конкуренцию с английской и американской. Однако при всех затраченных усилиях лучшие немецкие ученые задачу о горячем пруте решить не могли. В 1896 году им показалось, будто решение найдено, но скоро новые эксперименты показали, что это не так. Эту задачу решил Макс Планк.

ЧАСТЬ I.

Квант

Коротко говоря, то, что я сделал, можно описать только как акт отчаяния.

Макс Планк

Было ощущение, что земля уходит из-под ног, нигде не было видно того, на что можно опереться, на чем можно что-то построить.

Альберт Эйнштейн

Тот, кто не испытал потрясения, столкнувшись впервые с квантовой механикой, не смог, вероятно, ее понять.

Нильс Бор

Глава 1.

Революционер поневоле

“Новая научная истина торжествует не потому, что убедила оппонентов и обратила их в свою веру, а скорее из-за того, что со временем они умирают и вырастает новое поколение, для которого эта истина уже привычна”, — писал Макс Планк ближе к концу своей долгой жизни>1. Эта граничащая с трюизмом фраза вполне могла бы стать его научным некрологом, если бы он сам не отказался от идей, которые так долго считал истинными. Это был “акт отчаяния”>2. Планка — в его темном костюме, накрахмаленной сорочке и черном галстуке-бабочке — можно было бы принять за типичного прусского чиновника конца XIX века, если бы не “проницательные глаза под массивным сводом лысой головы”>3. Принимаясь за какую-либо научную задачу, вообще собираясь что-либо предпринять, он был предельно, совсем по-чиновничьи, осторожен. “Мой принцип всегда был таков, — сказал он однажды студентам. — Сначала тщательно выверяй каждый шаг, а потом, если уверен, что справишься, не останавливайся ни перед чем”>4. Планк был не из тех, кто легко меняет свои решения.

Его манеры и внешний вид едва ли изменились к 20-м годам XX века. Один из его учеников вспоминал: “Невозможно было представить, что это тот самый человек, который возвестил о начале революции”>5. Революционер поневоле, Планк и сам с трудом в это верил. По собственному признанию, он был “настроен миролюбиво”, избегал “сомнительных приключений”>6 и был лишен “способности быстро реагировать на интеллектуальное воздействие”>7. Чтобы примирить новые идеи со своим глубоким консерватизмом, ему требовались годы. Несмотря на это, в декабре 1900 года именно сорокадвухлетний Планк невольно начал квантовую революцию: он вывел уравнение, описывающее излучение абсолютно черного тела.

Все тела, если они достаточно горячи, излучают одновременно тепло и свет, причем интенсивность излучения и цвет меняются с температурой. Кончик железного прута, оставленного в огне, постепенно краснеет. Если его температура повышается, он становится вишнево-красным, затем желто-оранжевым и, наконец, голубым. Если прут вынуть из огня, он остывает, а его конец окрашивается в обратном порядке в указанные цвета, пока не остывает настолько, что перестает излучать видимый свет. Однако от него еще исходит невидимый поток тепла. Через некоторое время, когда прут остынет настолько, что к нему можно будет прикоснуться, излучение тепла тоже прекращается.

В 1666 году двадцатитрехлетний Исаак Ньютон показал, что луч белого света состоит из набора лучей различных цветов. При прохождении через призму он легко разлагается на семь разноцветных полос: красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю и фиолетовую>8. Ответ на вопрос, определяют ли красный и фиолетовый цвета границы оптического спектра или только той его части, которую может видеть человеческий глаз, был получен в 1800 году. Тогда появились достаточно чувствительные и точные ртутные термометры, и астроном Уильям Гершель поместил один из них перед разноцветными полосами видимого спектра. Он обнаружил, что при перемещении термометра вдоль полосок разных цветов температура повышается, если двигаться от фиолетовой полосы к красной. К его удивлению, температура увеличилась еще немного, когда он случайно оставил термометр чуть дальше конца красной полосы. Гершель обнаружил излучение, которое позднее назвали инфракрасным: невидимый глазу свет, исходящий от нагретого тела>9. В 1801 году Иоганн Риттер, изучавший почернение хлорида серебра под действием света, показал, что невидимый свет есть и на другом конце спектра, за фиолетовой полосой. Это ультрафиолетовое излучение.

В русской истории 14 лет, прошедших с 1598 по 1612 год, называют «разрухою» или «Смутным временем». «Смятения» Русской земли, или «Московская трагедия», как писали о ней иностранцы, началась с прекращением династии Рюриковичей, т. е. после кончины Царя Фёдора Ивановича, и кончилась, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 г., избрали на престол в Цари Михаила Фёдоровича, родоначальника новой династии Дома Романовых.

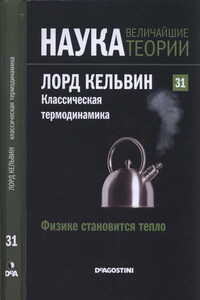

Под именем лорда Кельвина вошел в историю британский ученый XIX века Уильям Томсон, один из создателей экспериментальной физики. Больше всего он запомнился своими работами по классической термодинамике, особенно касающимися введения в науку абсолютной температурной шкалы. Лорд Кельвин сделал вклад в развитие таких областей, как астрофизика, механика жидкостей и инженерное дело, он участвовал в прокладывании первого подводного телеграфного кабеля, связавшего Европу и Америку, а также в научных и философских дебатах об определении возраста Земли.