Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература - [7]

24 мая 35-го г. в «Правде» было опубликовано открытое письмо двадцати писателей. Они осуждали «аморально-богемное или политически-реакционное». поведение Павла Васильева, закадычного корниловского друга. По мнению коллег, закоренелый «дебошир» Васильев «уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма». Под письмом стояла подпись и Б. Корнилова. Любопытно, что заметка об аналогично асоциальном поведении Корнилова была опубликована в том же номере «ЛГ», что и материал об исключении Васильева из Союза писателей. Так писатели отрабатывали заботу государства — действительно, серьезную, но только в рамках полной лояльности системе. Подпись Корнилова не спасла, а Васильева погубила.

Вернемся, однако, к вопросу о культурном и образовательном уровне Бориса Корнилова. Культурных аллюзий в его стихах не меньше, а, может, и больше, чем у современных ему — и одноклассовых — поэтов. Причем охватывают они не только литературу, но и, к примеру, оперу и свидетельствуют об обширных познаниях в этой области:

Ах, бога ради — арию

Из оперы!..

И вот

Страдает Страдивариус,

Любимую зовёт.

Поёт она,

Горит она,

Руки заломив,

Татьяна, Маргарита,

Тамара, Суламифь.

И ждёт уже венков она,

Чтоб слава зашипела

Под звуками Бетховена,

Шуберта, Шопена.

Но, разумеется, литература и ее хранительница — книга, которую он взял в руки пятилетним малышом, — занимают самое значительное место в жизни сына сельских учителей Корнилова. Валерий Шамшурин в самой полной на сегодня биографии поэта пишет о его школьных годах: «В школе веяло духом романтизма. Класс, в котором он сидел в среднем ряду на задней парте, был покорен балладами Василия Жуковского, свое увлечение которым передала впечатлительным питомцам преподавательница литературы Анна Ивановна Дмитровская. Борис сидел за одной партой с миловидной девочкой Лидой Фешиной, которая потом вспоминала: «Помню, что мы с удовольствием учили наизусть переведенную Жуковским балладу «Лесной царь» Гете. Борис хорошо декламировал, его часто просили читать на уроках. Читали, пересказывали баллады «Светлана» и «Ундина», «Наль и Дамаянти». Нас покоряли лиризм и песенность произведений Жуковского, идеи верности и добра, победа добра над злом и, конечно, занимательный сюжет. Не случайно в классе некоторым ученикам были даны имена героев баллад. Так, после знакомства с балладой «Наль и Дамаянти» Бориса стали называть Наль, а меня — Дамаянти. Конечно, никакого сходства у нас с героями баллад не было, тем не менее мы фантазировали. Помню, что Борис хорошо учился, был общительным…»

Дочь Бориса Корнилова Ирина обронила в интервью характерную фразу: «Мы все выходцы из дома на Канале Грибоедова, номер 9». Этот старинный дом, для писательского жилищного кооператива надстроенный двумя этажами, где первоначально селились музыканты придворных оркестров, остался элитным и в раннесоветские времена. Литераторы называли своё обиталище «наш небоскрёб», или «недоскрёб». Именно здесь Корнилов и его вторая жена жили рядом и дружили с Михаилом Зощенко, Ольгой Форш, Евгением Шварцем, Вячеславом Шишковым, Вениамином Кавериным. Соседями молодых супругов были Заболоцкий и Олейников, Шварц и Мейерхольд, а также Валентин Стенич, переводчик джойсовского «Улисса». Соседи тесно общались и много читали, как водится в интеллигентном кругу. Мандельштама, Гумилёва, Ахматову, весь Серебряный век. Уже факт обитания в доме на бывшем Екатерининском канале говорит о профессиональном статусе «малокультурного» Корнилова.

На Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств, куда поступил Корнилов по приезде в Ленинград, преподавали тот же Тынянов, Виктор Шкловский, Иван Соллертинский, Борис Эйхенбаум. От таких учителей даже самый ленивый мог бы почерпнуть бесконечно много. В стихах и об этом сказано отчетливо:

я многое увижу, но помню с давних пор

профессоров любимых и университета

холодный и весёлый, уютный коридор.

Книга, по свидетельству современников, сопровождала Корнилова всегда и везде. Жена его говорила о том, как поэт обожал Киплинга. Есть специальное исследование о мотивах Киплинга в поэзии Корнилова. Даже когда за ним пришли, он, в ожидании ареста облаченный в чистую сорочку с галстуком и запонками, сидел, уткнувшись в книгу. И не перестал читать во все время обыска. Конечно, это можно счесть эпатажем — Корнилов не зря так увлекался стихами Гумилева с его героическим комплексом, — но ведь можно было придумать и другую, не менее лихую выходку. Однако Корнилову важно было показать чекистам именно основное свое занятие и увлечение. Или так — визуально — процитировать собственные стихи:

Я книгу знакомую взял на столе

И стал шелестеть страницей.

Возможно, книга в такой драматической ситуации исполняла и роль своеобразного оберега. Мы никогда не узнаем доподлинно, что читал поэт перед тем, как навсегда покинуть место, где не мешают читать. Но почему-то сдается, что это был любимый Гоголь, в стихах о котором сквозит тревога и смерть — два чувства, довлевшие автору «Мертвых душ»:

А Гоголь такой добродушный на вид,

И белая,

Мертвая книга.

Или:

как могильные черви, буквы

Бустрофедон — это способ письма, при котором одна строчка пишется слева направо, другая — справа налево, потом опять слева направо, и так направление всё время чередуется. Воспоминания главной героини по имени Геля о детстве. Девочка умненькая, пытливая, видит многое, что хотели бы спрятать. По молодости воспринимает все легко, главными воспитателями становятся люди, живущие рядом, в одном дворе. Воспоминания похожи на письмо бустрофедоном, строчки льются плавно, но не понятно для посторонних, или невнимательных читателей.

Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.

Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.

Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его происхождении, развитии и, тем более, общественном влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно изучаются специалистами и составляют предмет отдельной науки – музеологии. Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми невозможен современный музей. Таков принцип новой музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его философии, иными словами, тех общественных идей и отношений, которые формировали и трансформировали его – задача этой книги.

В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей — как лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ — СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.

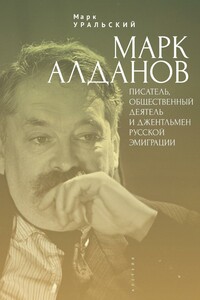

Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.