Кудесник - [3]

И ему припомнились все его встречи сегодняшнего утра, все разговоры, которые пришлось вести, все расспросы, обращенные к нему с разных сторон, в разных видах и формах, но одинаково направленные к одной цели — разузнать, как долго продлится жизнь этого молодого, видимо угасавшего существа?

— И хоть бы кто-нибудь любил его, жалел его, сочувствовал ему! — продолжал думать Даниель фон-Хаден. — Все вопросы, все видимое участие вызывается только тем, что каждый про себя рассчитывает: — «успею ли я еще выпросить себе ту деревеньку, которую я высмотрел, или получить для сына то местечко, которое я наметил? Ведь после смерти этого царя будет другой царь и около него другие люди!»… О, какие жалкие, своекоростные, какие темные люди! И как трудно между ними жить!

Легкий стук в двери прервал нить его печальных размышлений.

— Отец! — послышался из-за двери голос Лизхен, — обед на столе.

Доктор Даниэль поднялся с кресла, сбросил с себя верхнее парадное платье, повесил его на гвоздик и, переодевшись в домашнее платье, а волосы прикрыв темной бархатной шапочкой, вышел в столовую.

— Ну дети! — сказал он, обращаясь к сыну и дочери. — Давайте обедать и будем говорить… Я теперь чувствую себя дома!

— Ах, отец, мне всегда бывает так тяжело, когда я вижу тебя в унылом состоянии духа! — сказал сын. — Я привык знать тебя бодрым и уверенным в себе; привык к тому, чтобы ты и в нас вселял бодрость духа!

— Ну, знаешь ли, трудно всегда быть ровным, в особенности, когда чувствуешь, что почва у тебя под ногами колеблется, или когда видишь, что совершаются кругом тебя дела… Но оставим это покамест. Лучше расскажи мне, что ты сегодня утром без меня делал? Что ты прочел?

И сын за столом, во время обеда, который, не суетясь и не спеша, подавала им Лизхен, рассказал отцу все, что делал утром, что прочел и перевел из латинских классиков, и какие решил геометрические теоремы.

После обеда, когда Лизхен поставила перед каждым из них высокие глиняные кружки пива и подала отцу фамильную дедовскую трубку с добрым табаком, доктор Даниэль невольно вернулся к разговору о Дворе и дворцовых интригах, среди которых протекла большая часть его жизни.

— Ты не можешь себе представить, что там, на этом «Верху», творится! Две семьи, две родни — и две партии, которые готовы съесть друг друга! Но одной из этих партий, партии Милославских, не везет… Один царь, старший сын в семье, уже обречен смерти неизбежной… Ну, год протянет — с трудом! — а конец все тот же. Другой, младший сын в семье, головою слаб и телом, — ну, словом, царствовать не может и не будет. А у другой, гораздо более слабой партии, которая теперь в загоне, растет юный царевич, точь-в-точь такой, как те, что в сказках являются… Здоровый, крепкий, способный и — красавец! И что же? Все его в загоне держат, удаляют от Двора и об одном только заботу прилагают, как бы его совсем сбыть с рук! А между тем сама судьба ему благоприятствует и помогает, и указывает путь к престолу — и люди напрасно стараются уклонить его от пути, предназначенного Самим Богом!.. На этого стоит только взглянуть, чтобы сказать, что он «будет жить», что он полон избытком сил, что ему принадлежит будущее!

— Как ты горячо о нем говоришь, батюшка! — сказал Михаэль фон-Хаден. — Можно поручиться за то, что ты и теперь уже самый горячий, самый ревностный его сторонник!

— Еще бы! Да и может ли это быть иначе? Ребенок, который растет в этой отвратительной теремной обстановке, среди старого бабья, старых пуховиков и адской скуки — и столько носит в себе огня, как этот царевич Петр! Глаза горят неугасимым пламенем, и на устах постоянный вопрос: из чего это сделано? на что это нужно? как с этим управиться? А когда я к нему приду, он сейчас ко мне, и ручку мне подаст, и не дичится нисколько, и начнет меня расспрашивать, как та да эта вещь по-немецки называется? Чудный ребенок!

— Но, судя по твоим же словам, у него так много врагов, что ему, пожалуй, и не удастся царствовать?.. Его эти царевны и вся их партия не допустят до престола. Вот что ужасно подумать!

— И сила, и право и судьба — за него. Кто же будет в силах устоять против таких трех начал? Но, что тут будет еще много борьбы потрачено, что, может быть, даже и кровь прольется… я в этом не сомневаюсь. Милославские даром не сдадутся и не уступят своего места!

— Но ты-то, отец! Ты за кого? — спросил сын с лукавою улыбкой.

— Надеюсь, что ты меня не выдашь и не подведешь под ответ? — отвечал ему в том же тоне доктор Даниэль; а потом, понизив голос, добавил: — Я — за Петра, конечно!

В это время за дверью послышались шаги, и на пороге явился Прошка.

— К тебе из дворца пристав прислан с поручением от царевны Софии Алексеевны.

— Зови его сюда скорее!

Слуга вышел и возвратился с приставом, который, почтительно поклонившись фон-Хадену, доложил:

— Господин доктур Данила! Ея благородие царевна Софья Алексеевна приказала тебе сказать, что ей недужится сегодня, и просит она тебя пожаловать к ней без всякого промедления.

— Передай царевне, что сейчас приду, — сказал доктор.

И как только пристав и Прошка вышли из комнаты, он прибавил сквозь зубы:

Роман «Избранник Божий» является как бы продолжением романа «Корень зла» и рассказывает о боярах Романовых, о трудном и тернистом пути, который прошел этот род, чтобы сын их Михаил Федорович стал в 1613 году «Избранником Божиим», положив конец Смутному времени и дав начало династии Романовых, которым предстояло управлять страной в течение трех столетий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В романе рассказывается о весьма сложном периоде русской истории, имевшем место вскоре после смерти Бориса Годунова. На примерах судеб своих героев автор показывает, как честные и преданные попадают порой в опалу, а корыстные и коварные, обласканные властью, пользуются привилегиями, как содеянное зло остается не наказанным, а творимое добро приводит к плахе…

Вошедшие в том произведения повествуют о годах правления Михаила Федоровича Романова. Это роман П.Н.Полевого «Избранник Божий», А.Е.Зарина «Двоевластие», В.С.Соловьева «Жених царевны».

Илья Муромец — это не историческое лицо, это сам народ, творение народа, отражающее все лучшее, что было в нем самом. Для детей младшего и среднего возраста. Издание 1887 года. Сохранена старая орфография.

Петр Николаевич Полевой (1839–1902) – писатель и историк, сын Николая Алексеевича Полевого. Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где в дальнейшем преподавал; затем был доцентом в Новороссийском университете, наконец профессором Варшавского университета. В 1871 г. Полевой переселился в Санкт-Петербург, где занялся литературной деятельностью. В журналах публиковал много критических статей по истории русской литературы. В 1880-х гг. Полевой издавал «Живописное обозрение».

Знаменитый писатель Глебов, оставив в Москве трёх своих любовниц, уезжает с четвёртой любовницей в Европу. В вагоне первого класса их ждёт упоительная ночь любви.

Он не был там с девятнадцати лет — не ехал, все откладывал. И теперь надо было воспользоваться единственным и последним случаем побывать на Старой улице, где она ждала его когда-то в осеннем саду, где в молодости с радостным испугом его встречал блеск ее ждущих глаз.

«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.

Романтические приключения в Южной Америке 1913 года.На ранчо «Каменный столб», расположившееся далеко от населенных мест, на границе Уругвая и Бразилии, приезжают гости: Роберт Найт, сбежавший из Порт-Станлея, пылкая голова, бродит в пампасах с невыясненной целью, сеньор Тэдвук Линсей, из Плимута, захотевший узнать степную жизнь, и Ретиан Дугби, местный уроженец, ныне журналист североамериканских газет. Их визит меняет скромную жизнь владельцев ранчо…

Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.

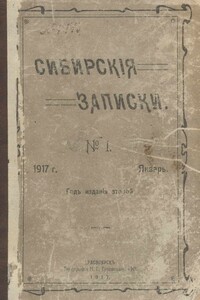

Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.