Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах - [4]

Чернота у Блока — и "чернь" его палитры — шире и мощнее той или иной социальной краски, она бьет через сословные границы, наискосок общепринятым створам. Она заполняет вселенную странной музыкой, гася цвета. Здесь взаимоуничтожаются синие и красные сполохи. Черна ночь, черно болото, черна дорога. Черны звезды, деревья, провода, решетки, двери. Черен бред, черна кровь, черна даль, черен свет. Небо Италии — черно! Затянута красавица в черный шелк, в черный бархат, сверкают черные бриллианты, рассыпаны черные волосы, чернеют очи, брови. Черен сон, черен смрад, черен дым. Черен монах, звонарь, латник. Черен город, черен поезд, черны моторы машин, стены фабрик, домов. "Недвижный кто-то, черный кто-то людей считает в тишине". Черна портьера. Черна роза в бокале. Черен платок на груди. Черен ведовской предел. Черен мир. Гаснет в нем серебро.

Из безначально-бесконечной тьмы выскакивает у Блока леденящий душу "черный человек" и бежит по городу, гася "фонарики".

Через весь Серебряный век бежит это видение и в конце концов сводит с ума того "рязанского парня", который в марте 1916 года явился к Блоку, подал записку: "Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять" и читал стихи — "свежие, чистые, голосистые и многословные". Неполных десяти лет хватило тому нежноволосому отроку, чтобы к нему в постель, взломав серебро, выпрыгнул из зеркала ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. И обозначил "конец процесса".

У Блока обозначено начало.

Вернее, безначальность. Непонятны, неощутимы границы тьмы, истоки, причины мрака. Мир неочерчен. Вернее, так: то, что очерчено, не удерживает Смысла, а то, что есть Смысл, — неудержимо, неуследимо и невыразимо. И зловеще неохватно. И мучительно непредсказуемо. Это всеобщность, несущая Пустоту и совпадающая с ней.

Когда после публикации "Двенадцати" антибольшевистская интеллигенция объявила Блоку бойкот, и главная жрица заявила, что не подаст ему руки (случайно встретив в трамвае, все-таки подала, проговорив в растерянности: "Только лично, не общественно!" — причем вежливый Блок был за это признателен), — Зинаида Гиппиус очень точно определила суть их расхождения. Там, где полагается быть политической доктрине, системе ясных убеждений и вообще идеологическому фундаменту, — там у Блока… зияние. Пустота. Безмолвие. Вакуум. ОКОЛО которого он всю жизнь и ходит. В основе — невыразимое. "Несказанное". Блок прямо подтверждает это в письме, зафиксировавшем разрыв: “Роковая пустота” есть и во мне, и в Вас".

Неизречимость — в сокровенной глубине его лирики. С первых до последних мгновений. Всю жизнь — "с неразгаданным именем бога на холодных и сжатых губах". Во вселенной без имени и без очертаний.

"Вселенная" — единственное изначальное имя и единственная попытка очертить "это". Других границ нет. Или они мнимы. В том же прощальном письме Зинаиде Гиппиус: "Неужели Вы не знаете, что "России не будет", так же, как не стало Рима?.. Так же не будет Англии, Германии, Франции…" Положим, для 1918 года мир "без Россий, без Латвий" — общее место публицистики, но ведь уже в 1900 году сказано: "Вселенная, моя отчизна". Погибнет? Пусть. Пусть "отлетает в пустоту":

И ни следов, ни контуров. Нечто. Ничто. Ничто как Нечто.

Десять лет спустя поразительные по пластике "Итальянские стихи" возвращают нас в ту же исчезающую точку:

Две-три ссылки на "Данта с профилем орлиным" или на любимого "Гамлета" вовсе не означают ни Италии, ни Дании. Никакого Запада у Вечности нет.

А Восток есть? На фоне "Скифов" как последней декорации Мирового Балаганчика это особенно интересно. Востока нет, а есть… "Заря Востока", магическим образом угаданная за два десятка лет до того, как грузинские большевики учредили газету с таким названием. Еще есть — Восток "помыслов творца", коему навстречу "летит дух" поэта, явно подвигнутый на этот полет Владимиром Соловьевым. Есть "лазурность востока", сокрытая "в неясной тени". Иначе говоря, есть Восток Ксеркса, Восток Христа, но не часть мира, не грань мира, не имя мира.

Мир Блока в сущности не имеет окончательного имени. Непонятно, как его называть. Точнее всего так: "Ты". Нечто, достойное служения, верности, любви. Имена, мелькающие ОКОЛО священного места, условны. "Дева". "Сестра". "Жена". "Дама". Иногда: "Снежная Дева". "Белая Дева". "Древняя Дева". Иногда "Незнакомка". Или так: Кармен. Фаина. И даже: Коломбина.

Обращающийся к ней лирический герой соответственно — и Арлекин, и Пьеро, и Принц, и Шут. Но более всего — Рыцарь. Из всех скользящих имен, которыми он награждает свое божество, самое известное: "Прекрасная Дама". Средневековый флер, окутывающий это имя, не должен обманывать: в Прекрасной Даме нет ничего ни специфически средневекового, ни специфически западно-европейского; время от времени в ее силуэте мелькает что-то от цыганки… от вакханки… от боярышни… даже от проститутки.

Ничего обидного. Потому что все это — маски.

Каждый раз, когда очередная маска падает, возникает новая маска. И тоже падает. Герой шепчет:

Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.

Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова.

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

Кто первый в наше время взял гитару и запел стихи, вместо того чтобы читать их? Книга Льва Аннинского посвящена «отцам-основателям» жанра. Среди них: Александр Вертинский, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Булат Окуджава... С некоторыми из них автора связывали личные отношения, чего он отнюдь не скрывает.

В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу.

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

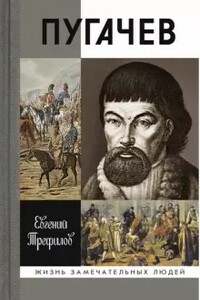

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.