Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах - [21]

Главное, что раздражает в Блоке, — взаимосвязанность мира, взаимосцепление, нерасчленимость всего и вся: добра и зла, тьмы и света, насилия и жертвы, хаоса и строя…

На поверхности литературной борьбы это неприятие обрисовывается как бунт конкретной четкости против общей расплывчатости. "Некто — некогда — негде — о ничем…" А надо давать ясные имена вещам! Подобно Адаму. Термин "адамизм", выдвинутый Гумилевым в противовес символизму, не приклеился, приклеился придуманный про запас Городецким "акмеизм", но сверхзадача — та же. Умная Ахматова, не желавшая подменять реальность "поэтическим бредом", много лет спустя с улыбкой обнажила сверхзадачу: да просто расчищали место… Это справедливо для Городецкого, однако на уровне Блока и Гумилева (и самой Ахматовой, и Мандельштама) "место" к журнальной площадке не сводится — это "место" в мироздании. Блок и Гумилев работают на одном образном поле, но строят принципиально разные миры. Блок сопрягает — Гумилев расщепляет. Блок видит Целое, Гумилев не видит. Блок переполнен, Гумилев воспален, опустошен, выжжен. Для Блока стихи Гумилева — что-то, имеющее лишь "два измерения", что-то "выдуманное", а то и "пустоватое". Для Гумилева стихи Блока — "царственное безумие, влитое в полнозвучный стих".

Безумие — главное определение гумилевского антимира, главное зло, роковая порча для четкого, взнузданного, горько-трезвого, жертвенного и мужественного разума:

Гениальные строки, воскрешенные Солженицыным в "Августе 1914-го". Это не магия формы, это бытийная акция, абсолютно верная внутреннему посылу.

"Переполненность", эмоциональная избыточность тех поэтов Серебряного века, которые возлагают на мир свое отчаяние, возникает как бы в компенсацию: в глубине-то души они безгранично верят в неотменимую реальность своего мира, будь то мир избы или мир коммуны, европеизм или славянство, индивид или "общественность" — мир схвачен невидимым "серебряным поясом", он не нуждается в дополнительных внешних обручах. Либо поддается им, радостно, как у Маяковского, "ломая себя".

Но тот, кого изначально "томит каких-то острых линий бесконечность", кому чудятся "только кубы, ромбы да углы", кто "вперяется в окрестный мрак, ища давно знакомые виденья", — не потому ли и бредит формой, что не видит содержательной воплощенности мира? А не видит именно потому, что ждет от мира слишком идеальной полноты — слишком "знакомой"? Хочет строить на "каменьях", а — кругом — "песок". Сыплющееся золото. Твердость — хрупкость.

Мир Гумилева тверд и хрупок.

Лейтмотив — поединок. Роковой. Часто с другом. С любимым человеком. С женщиной — как олицетворением природы. "И мне сладко — не плачь, дорогая, — знать, что ты отравила меня".

Лейтмотив — восстание, бунт природных сил против безумств человека.

Гул стихий. "И диким ревом зарычат пустыни, горы и пещеры".

Лейтмотив — гибель. Скорая, неотвратимая. "И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще…"

Писали: не угадал… Какой "плющ" в чекистских подвалах? — Нет, как раз угадал. Обвиненных по таганцевскому делу не в подвалах казнили — их вывезли "на природу" и заставили рыть яму… не тут ли и проявил Гумилев поразившее расстрельщиков самообладание — копая себе в зарослях "дикую щель"? Другие кричали, просили пощады…

Он — нет. Он — в ином мире. "Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, — так век за веком — скоро ли, господь?.." Не прикованный ни к веку, ни к стране, дух вопрошает о смысле и, не услышав ответа, ждет, когда же свершатся пророчества, и яд жизни будет выжжен из космической бездны.

"Ужели вам допрашивать меня, меня, кому единое мгновенье — весь срок от первого земного дня до огненного светопреставленья?"

Ужели так и отвечал товарищу Якобсону на допросах? Или, не пряча презрительных глаз, спокойно соглашался, что — монархист, и что революции — "не заметил"?

С точки зрения вечности, все это, конечно, преходящий узор: монархии, республики, революции, контрреволюции. Для духа, реющего в пустыне, все это не более, чем "кубы, ромбы да углы".

Большевики, люди углов, носители кубиков и ромбов, — знали, кого убивают?

Координаты гумилевского духа, заземленные на "литературу", предельно ясны: его "корежит от реалистов-бытовиков" и "тянет прочь от мистических туманов модернизма". Но ведь именно в этих координатах ищет себя и нарождающаяся советская лирика! И ее идеологов корежит от русского простонародного почвенничества, и они презирают туманную расслабленность! Дух Гумилева героичен, мужествен, мажорен. Но и новая лирика ищет того же. Гумилев моделирует лирику советской эпохи, создавая как бы контурный силуэт, в который она должна вписаться. Даже культ мастерства, формального тренажа, поэтического ремесла, который он проповедует, неутомимо возясь с безнадежными графоманами, даже эта его пролеткультовская цеховщина, о которой один остроумец сказал, что Гумилев успешно перековывает плохих поэтов в неплохих, — это же та самая "кузница кадров", которой бредит молодая советская власть! Все грядущие призывы ударников в литературу предвещены гумилевской методикой, и даже словечко "цех" — радость футуристов, конструктивистов и прочих комиссаров стиха — им придумано.

Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.

Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова.

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

Кто первый в наше время взял гитару и запел стихи, вместо того чтобы читать их? Книга Льва Аннинского посвящена «отцам-основателям» жанра. Среди них: Александр Вертинский, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Булат Окуджава... С некоторыми из них автора связывали личные отношения, чего он отнюдь не скрывает.

В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу.

Резонансные «нововзглядовские» колонки Новодворской за 1993-1994 годы. «Дело Новодворской» и уход из «Нового Взгляда». Посмертные отзывы и воспоминания. Официальная биография Новодворской. Библиография Новодворской за 1993-1994 годы.

О чем рассказал бы вам ветеринарный врач, если бы вы оказались с ним в неформальной обстановке за рюмочкой крепкого не чая? Если вы восхищаетесь необыкновенными рассказами и вкусным ироничным слогом Джеральда Даррелла, обожаете невыдуманные истории из жизни людей и животных, хотите заглянуть за кулисы одной из самых непростых и важных профессий – ветеринарного врача, – эта книга точно для вас! Веселые и грустные рассказы Алексея Анатольевича Калиновского о людях, с которыми ему довелось встречаться в жизни, о животных, которых ему посчастливилось лечить, и о невероятных ситуациях, которые случались в его ветеринарной практике, захватывают с первых строк и погружают в атмосферу доверительной беседы со старым другом! В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

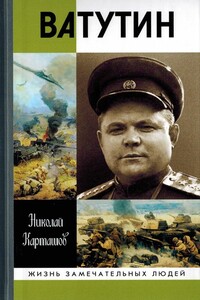

Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин по праву принадлежит к числу самых талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Он внёс огромный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, осуществления быстрого и решительного манёвра войсками, действий подвижных групп фронта и армии, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с победами Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева..

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.