Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах - [15]

Во-вторых, призрак моря, мерцающего в сорока именах и в конце концов ИСЧЕЗАЮЩЕГО. То, что позволяет комментировать в Хлебникове некрофила, мистика (и тоже подкреплено веером высказываний).

В-третьих: пересечение двунадесяти кровей: армяне, сичевики, русские, татары… Двунадесяти вод: "Волга, Днепр, Нева, Москва, Горынь…" В свете того, что с первых публикаций Хлебникова сопровождает слава воителя за все русское против всего иностранного, — его зачисляют в то неославянофильское поветрие, которое охватывает русскую интеллигенцию в начале века, — но надо почувствовать, КАК он оркеструет свое появление в точке, где пересекаются ветры:

"Принадлежу к месту Встречи Волги и Каспия-Моря (Сигай). Оно не раз на протяжении веков держало в руке весы дел русских и колебало чаши".

Вслушаемся опять в мотивы. Весы. Равновесие. Равенство возможностей и равнодостойность начал. Колебание чаш: не победа одного начала над другим — сопряжение. Взаимовглядывание. ВСТРЕЧА.

Да, но практические поступки вроде бы не подтверждают этих балансов! Пишет же Хлебников, едва прибыв в столицу, ура-патриотическое письмо по поводу очередного балканского кризиса и печатает в газете "Вечер"!

Пишет. Печатает. Потом отрекается: "крикливое воззвание к славянам". Дань моменту. Можно сказать, что такая же дань моменту (но другому) — его участие в революционном выступлении казанских студентов в 1903 году. Идет на демонстрацию вместе со всеми, а когда появляется полиция, и все разбегаются, — остается на месте. "Надо же кому-то и отвечать". Отвечает по-хлебниковски: отсидев, перестает ходить в университет. Отчислен. Ни "борьбы", ни "убеждений" — лунатический проход "сквозь все".

Его поступки действительно кажутся безумными, хотя в них каждый раз прочитывается "ближний разум", то есть вполне объяснимая и даже предсказуемая реакция на меняющуюся ситуацию. Корпоративная солидарность — как в случае обструкции, устроенной Хлебниковым приехавшему в Питер Маринетти. Демонстрирование революционного хамства — когда Хлебников телефонирует в Зимний Керенскому, что сим дает ему публичную пощечину. Всемирно-революционный экстаз, — когда Хлебников учреждает Правительство Земного Шара и себя в качестве главы. Для "сверхпоэмы" нормально, но Хлебников проделывает такие вещи с полнейшей практической серьезностью, и только странная смена состояний, все время как бы перетекающих в собственную противоположность, дает окружающим основания видеть в нем безумца.

"Мудрость мира сего есть безумие перед Богом". Перефразируя апостола, можно сказать, что безумие Хлебникова в "ближнем" (или дольнем) мире, где он все время не очень ловко действует согласно "текущему моменту", есть знак его завороженности каким-то иным началом, и с точки зрения этого начала "текущие" манифесты, обструкции и пощечины есть безумие.

Хлебников становится собой, когда молчит. Его молчание потрясающе. Общительный по природе Мандельштам нервно озирается в литературных собраниях: "Нет, я не могу говорить, когда там молчит Хлебников!"

Но Монблан текстов, написанных молчуном! Чемоданы рукописей, корзины рукописей, наволочки рукописей, на которых сидит, спит, живет этот скиталец! Для Мандельштама безостановочное хлебниковское писание непостижимо; он полагает — в духе пушкинской традиции — что это "болтовня". Получается так: с одной стороны — косноязычие "идиота", не умеющего различить, что ближе: железно-дорожный мост или "Слово о полку Игореве", с другой стороны — пушкинская легкопись, перебалтывающая жизнь сверху донизу…

Все вроде так, но в пушкинскую парадигму все-таки не укладывается. Не "болтовня", а каторжное перемалывание впечатлений жизни — всего подряд, без разбора, — вот Хлебников. Не идиотизм" наподобие князя Мышкина, а плен у невидимой силы.

Эта сила удерживает мирострой Хлебникова на колеблющихся весах, в точке "встречи" Запада и Востока, христианства и буддизма, славянства и монгольства, Царства и Сечи, природы и культуры, жизни и смерти…

…Рейна и Ганга, и Хоанхо, и Темзы, и Янцекиянга, и "старика Дуная", и даже Замбези, "где люди черней сапога". По разбросу координат это напоминает индийские и африканские видения Николая Клюева, но основа иная: у Клюева все рисовалось миражами на стенах избы; дальние паломничества Клюев совершал в воображении (на уровне автобиографии попросту выдумывал), Хлебников же и скитается по "краям мира" реально, и, главное, неистово верит в реальность того, во что устремлен его отрешенный взгляд.

Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.

Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова.

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

Кто первый в наше время взял гитару и запел стихи, вместо того чтобы читать их? Книга Льва Аннинского посвящена «отцам-основателям» жанра. Среди них: Александр Вертинский, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Булат Окуджава... С некоторыми из них автора связывали личные отношения, чего он отнюдь не скрывает.

В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу.

Резонансные «нововзглядовские» колонки Новодворской за 1993-1994 годы. «Дело Новодворской» и уход из «Нового Взгляда». Посмертные отзывы и воспоминания. Официальная биография Новодворской. Библиография Новодворской за 1993-1994 годы.

О чем рассказал бы вам ветеринарный врач, если бы вы оказались с ним в неформальной обстановке за рюмочкой крепкого не чая? Если вы восхищаетесь необыкновенными рассказами и вкусным ироничным слогом Джеральда Даррелла, обожаете невыдуманные истории из жизни людей и животных, хотите заглянуть за кулисы одной из самых непростых и важных профессий – ветеринарного врача, – эта книга точно для вас! Веселые и грустные рассказы Алексея Анатольевича Калиновского о людях, с которыми ему довелось встречаться в жизни, о животных, которых ему посчастливилось лечить, и о невероятных ситуациях, которые случались в его ветеринарной практике, захватывают с первых строк и погружают в атмосферу доверительной беседы со старым другом! В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

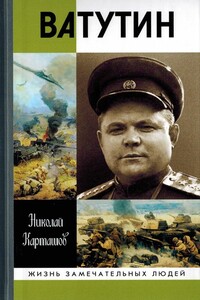

Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин по праву принадлежит к числу самых талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Он внёс огромный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, осуществления быстрого и решительного манёвра войсками, действий подвижных групп фронта и армии, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с победами Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева..

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.