Кострома - [2]

Но при раскопках на территории Городища археологи обнаружили предметы, относящиеся только к неолитической эпохе, и не было найдено никаких вещественных доказательств, показывающих постепенную смену жизни людей до XI–XIII вв. уже нашей эры. Следовательно, можно предположить, что во время нашествия татар на правом берегу Волги города не было, а жизнь на Городище по каким-то причинам прекратилась во времена новокаменного века и вновь началась уже после основания Костромы на левом берегу Волги в XI–XII вв.

Гипотеза о местоположении поселения, связанного с основанием Костромы на берегу небольшой речки Сулы, близ впадения ее в Волгу, была проверена историками и археологами в 1951 г. Костромской музей организовал археологические раскопки на месте, занятом ныне жилыми кварталами, на пересечении улиц Островского и Пятницкой. Но найденные керамические предметы показали, что на этой территории интенсивная городская жизнь протекала лишь начиная с XII в. и ее не было в более ранние периоды. По-видимому, историк В. Н. Татищев, высказавший догадку об основании Костромы в 1152 г. Юрием Долгоруким, был близок к истине. О том, что Долгорукому был знаком этот край, есть летописная запись о его походе Волгой на судах от Ростова Великого в землю казанских болгар. Основание в XII в. на костромской земле города с южным названием Галич является еше одним свидетельством активного освоения земель южнорусскими славянами.

Гипотеза о том, что Кострома была заложена в XII в. на возвышенном месте у реки Сулы, близ впадения ее в Волгу, помимо находок археологов подкрепляется и тем, что древнейшая Федоровская церковь города, известная с ХШ в., стояла именно здесь. Ее местоположение хорошо документируется тем, что только в XVII в. деревянную Федоровскую церковь за ветхостью разобрали и сразу тут же возвели каменную, но главный престол назвали Богоотцовским, а Федоровским сделали только придел. Сообщение летописи, что в 1276 г. в Федоровской церкви был похоронен костромской князь Василий, говорит о том, что к этому времени церковь стала городским собором, который по традиции должен стоять в “городе”. В одном из документов XVII в. говорится, что Федоровская церковь находилась “на площади у Мшанской улицы” и что сохранялись еще остатки “старой осыпи”, то есть городских земляных укреплений. Сейчас уже совершенно невозможно представить планировку и границы Костромы XII–XIV вв. Можно только предположить, что город располагался по обеим берегам реки Сулы, но более на правом берегу, по направлению к реке Костроме, так как в этой части города стояли древнейшие монастыри — Анастасьевский, Спасо-Запрудненский, Ипатьевский. Местность по левому берегу Сулы называлась Дебрей, а главная улица ее, которая сложилась в XV–XVI вв., — Боровой дебрей. Название речки — Сула и одной из древних улиц — Десятильнича явно южнорусского происхождения и свидетельствует о том, что среди первых насельников города было немало южных славян.

Ранняя история Костромы, удаленной от основных центров политической жизни Древней Руси, по-видимому, была не богата историческими событиями и не привлекала внимания летописцев. Впервые они упомянули о ней в 1213 г. в связи с феодальными распрями наследников князя Всеволода Большое гнездо. Князь Ростовский Константин, борясь за великокняжеский владимирский престол с братом Юрием, разорил и сжег Кострому: “Константин же посла полк свой на Кострому и пожже ю всю, а люди изымаша”. Спор между братьями закончился в 1216 г., но кому досталась Кострома, летописцы не отметили. Не сообщили они и никаких подробностей о Костроме в 1237 г., когда татары “попленили все на Волге и до Галича Мерского”, видимо, город был еще не столь значительным, но едва ли он мог быть сохранен врагами. Только в 1243 г. Кострома вновь фигурирует на страницах документов: великий князь Ярослав Всеволодович отдает ее в удел самому младшему, девятому сыну, Василию. Это распределение показывает, что во Владимиро-Суздальском княжестве Кострома была самым малым городом. Став центром удельного княжества, она так никогда и не поднялась до уровня таких крупных центров, как Ростов Великий, Суздаль, Ярославль, Углич. Василий княжил в Костроме 44 года. В 1247 г. он получил прозвище Квашня, применяемое обычно в ироническом смысле к людям нерасторопным, тучным, малодеятельным. В 1272 г. Василий Квашня получил титул великого князя и мог бы переехать во Владимир. Однако он. видимо, настолько привык к Костроме, что остался там до самой смерти (1276).

Летописи не отметили каких-либо значительных событий за его долголетнее княжение Василия Квашни. Описали его женитьбу (однако он умер бездетным), появление иконы Федоровской богоматери, ставшей потом главной святыней города, несколько пожаров, крупную победу над татарским войском, пришедшим под видом получения дани ограбить жителей города. После смерти Василия Квашни костромское удельное княжество осталось в составе великого княжества Владимирского.

Летописные свидетельства конца XIII — начала XIV в. о событиях в Костроме остаются также немногочисленными и отрывочными. В 1283 г. отмечено умерщвление “крамольного и льстивого” боярина Семена Тонглиевича, замешанного в борьбе против великого князя Дмитрия Александровича (сына Александра Невского). В 1293 г. Кострома была отдана в удел сыну Дмитрия — Ивану, но он пробыл там всего один год; в 1294 г. здесь уже княжил Борис Андреевич.

Искусство войны Направленность: Джен Автор: АдептусСибириус Беты (редакторы): THE straffc 33135 Фэндом: Звездные Войны, Звездные войны: Войны клонов (кроссовер) Пейринг или персонажи: Микоре Викт(ОМП)/?; Асока Тано; Палпатин; Йода; джедаи, ситхи, клоны; многие главные и второстепенные персонажи из фильмов и мультфильмов; много оригинальных второстепенных персонажей. Рейтинг: NC-17 Жанры: Ангст, Драма, Фантастика, Философия, POV, AU, Попаданцы Предупреждения: OOC, Насилие, Нецензурная лексика, ОМП, Смерть второстепенного персонажа, Элементы гета, Элементы фемслэша Размер: планируется Макси, написано 1110 страниц Кол-во частей: 50 Статус: в процессе Посвящение: Всем фанатам ЗВ, читателям и просто людям, зашедшим на огонёк. Публикация на других ресурсах: Уточнять у автора/переводчика Примечания автора: Я никоим образом не затрагиваю какие-то значимые канонические события, однако некоторые факты использую как заблагорассудиться.

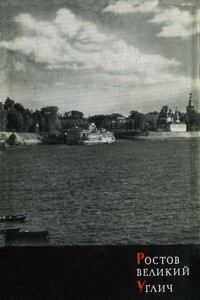

Ростов Великий, небольшой город Ярославской области, хорошо известен памятниками древнего национального искусства. Летописцы издревле отмечали ростовские палаты и храмы, называли имена прославленных зодчих и живописцев, восторгались книжным богатством, собранным в сокровищнице ростовских князей. Более чем за тысячелетнюю историю Ростов пережил периоды экономического и политического подъема и упадка, нашествия врагов, стихийные пожары, что отразилось и на памятниках города. Утрачены сооружения XII века, драгоценными единицами исчисляются произведения живописи XIII–XIV веков и прикладного искусства XII–XV веков.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.