Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ - [2]

Сделав вывод, что «Департамент полиции не обладает специальными знаниями военной организации русской и иностранных армий….не может руководить контрразведочной службой», комиссия решила, что контрразведка должна быть «в ведении военного начальства». В июне 1911 г. в составе Особого делопроизводства Отдела генерал-квартирмейстера Главного управления Генштаба создается Регистрационное отделение. Тогда же военный министр генерал от кавалерии В.А. Сухомлинов утвердил «Положение о контрразведывательных отделениях» и «Инструкцию начальникам контрразведывательных отделений».

Для руководства созданными в крупных городах и военных округах контрразведывательными отделениями была учреждена должность помощника делопроизводителя Особого делопроизводства Отдела генерал-квартирмейстера ГУ ГШ, на которую был назначен подполковник Отдельного корпуса жандармов Владимир Михайлович Якубов. К концу 1912 г. КРО были образованы в Петербургском, Московском, Виленском, Варшавском, Киевском, Одесском, Тифлисском, Иркутском и Хабаровском военных округах.

Уже в ходе Первой мировой войны, в июне 1915 г., Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич утвердил два документа: «Наставление по контрразведке в военное время» и «Инструкция наблюдательному агенту по контрразведке».

С начала Первой мировой войны в действующей армии в составе армий и фронтов действовали контрразведывательные отделения (КРО), которые подчинялись соответственно генерал-квартирмейстерам штабов армий и разведывательным отделам генерал-квартирмейстеров штабов фронтов. Высшей структурной единицей контрразведки в действующей армии являлось КРО Ставки Верховного Главнокомандующего, находившееся в ведении генерал-квартирмейстера штаба Главковерха, низшими — контрразведывательные пункты в дивизиях и корпусах.

В центральном аппарате военного ведомства в Петрограде действовало Центральное военно-регистрационное бюро Отдела генерал-квартирмейстера Главного управления Генштаба во главе с полковником князем Василием Георгиевичем Туркестановым. Также существовали контрразведывательные отделения в военных округах. Следует отметить, что по инициативе Туркестанова и Якубова были организованы т. н. «контрразведывательные пункты» в Швеции, Дании, Голландии, Швейцарии, занимавшиеся наблюдением за резидентурами немецкой и австрийской разведок в этих странах, внедрением агентуры.

На флоте (в Российской империи военное и морское министерство были параллельными и независимыми друг от друга ведомствами) существовала еще более сложная система контрразведки. До начала войны, в мае 1914 г., из Статистической части Морского генштаба было выделено Особое делопроизводство во главе с капитаном 2 ранга М.И. Дуниным-Барковским, занимавшееся морской разведкой и контрразведкой. В марте 1916 г. были образованы подчинявшиеся Особому делопроизводству Центральная морская регистрационная служба, начальником которой стал капитан 2 ранга В.А. Виноградов (характерно, что его помощником был назначен сухопутный офицер — подполковник А.И. Левицкий) и Морское регистрационное бюро (начальник — старший лейтенант A.M. Сыробоярский; здесь необходимо отметить, что в то время на флоте это звание, предшествовавшее званию «капитан 2 ранга», соответствовало нынешнему «капитан 2 ранга»). Регистрационная служба являлась распорядительным и координирующим органом внутренней и внешней морской контрразведки, а Регистрационное бюро рабочим органом Регистрационной службы.

Этим структурам подчинялись Особые отделения штабов флотов, созданные во время войны. Первое из них появилось на Черноморском флоте в ноябре 1915 г., т. е. вскоре после вступления России в войну с Турцией. Позднее такие же органы были учреждены в штабах Балтийского флота, флотилии Северного Ледовитого океана, в Петрограде (Петроградское морское контрразведывательное отделение, подчиненное непосредственно центральным органам морской контрразведки), в морских крепостях (например, в Выборге и Свеаборге), укрепленных позициях (в частности, в Моонзундской) и контрразведывательные пункты, такие, как Особый Мурманский, образованный в январе 1917 г. (г. Романов-на-Мурмане был основан в 1916 г.).

Основную часть кадров контрразведывательных органов армии и флота составляли офицеры Отдельного корпуса жандармов. В самый канун войны, в июле 1914 г., в штабы армий на контрразведывательную работу был направлен 21 офицер ОКЖ; в первый год войны, до сентября 1915 г., в армейские штабы было откомандировано 19, а в штабы военных округов — 9 жандармских офицеров. Среди руководителей вышеназванных структур можно назвать начальника Центрального военно-регистрационного бюро Отдела генерал-квартирмейстера Главного управления Генштаба полковника князя В.Г. Туркестанова, начальника КРО штаба Петроградского военного округа полковника В.М. Якубова, начальника КРО штаба Западного фронта подполковника В.И. Сизых, начальника Петроградского морского КРО полковника И.С. Николаева, начальника КРО штаба Черноморского флота ротмистра А.П. Автономова, начальника Особого отделения штаба Балтфлота подполковника А.Н. Нордмана, начальника КРО штаба флотилии Северного Ледовитого океана подполковника П.В. Юдичева (в начале войны занимавшегося делами по шпионажу в Петроградском охранном отделении), начальника КРО штаба крепости и одновременно жандармской команды в Свеаборге подполковника Ф.Ф. Крушинского. В основном эти офицеры оставались в кадрах ОКЖ, хотя были случаи их перехода в военные структуры.

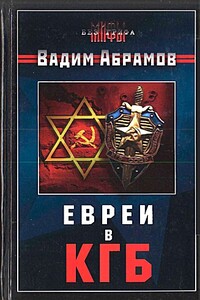

Среди многочисленных мифов советской истории один из самых стойких и распространенных — миф о роли евреев в «органах», причем существует он в двух взаимоисключающих вариантах.С одной стороны, бытует мнение о «еврейском засилье» в советских спецслужбах.С другой — об «антисемитской политике» КГБ.«Патриоты» публикуют бесконечные списки чекистов с «сомнительными» фамилиями, обличая их «зловещую роль» в отечественной истории.«Либералы» проклинают «гэбистов-юдофобов», преследующих невинных сограждан по «пятому пункту».Что в этих обличениях правда, что ложь? И как все было на самом деле?Книга Вадима Абрамова ставит в данной теме жирную точку.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.