Колизей - [13]

Вероятно, и гладиаторские игры в честь открытия Колизея проводились с интервалами, по частям — ясно, что требовалось определенное время для подготовки к представлениям гладиаторов и животных. Да и зрители могли пресытиться зрелищем, повторявшимся изо дня вдень. Пожалуй, ошибаются те исследователи, которые считают, что римляне проводили в Колизее недели, наблюдая за непрекращающейся резней. Скорее всего, Тит и Траян понимали, что представления, похожие Друг на друга, если их слишком часто показывают, могут наскучить публике, и потому их лучше дозировать.

От римских императоров не отставали аристократы, которые еще до строительства Колизея устраивали гладиаторские бои и травлю зверей за свой счет, стремясь завоевать популярность, которая в эпоху Республики (до установления монархии Августом) была необходима для занятия высоких выборных должностей. Такие представления в I веке устраивались аристократами в Форуме или во временных амфитеатрах, а после 80 года предположительно также и в Колизее. Предположительно — потому что древние авторы (труды которых являются главным источником информации), рассказывая о гладиаторских играх, описывают в подробностях только те, которые проводились по распоряжению императоров, а остальным почти не уделяют внимания.

Представления, дававшиеся патрициями, по сравнению с теми, что устраивал император, были довольно скромными, а порой дилетантскими; в них участвовало меньше и гладиаторов, и животных. Тому была причина: римские законы ограничивали число гладиаторов, которых «обыкновенный» аристократ мог задействовать в своем представлении. И это было вполне объяснимо: законы издавались в интересах монарха, предотвращая завоевание популярности другими людьми путем постановки помпезных зрелищ. Но некоторые патриции обходили ограничение и тратили огромные деньги на представления, помогавшие им упрочить свою известность в народе.

Практика организации представлений аристократами настолько укоренилась, что даже после того как выборная система ушла в далекое прошлое, они не отказались от этой практики, считая, что их репутация все еще зависит от показного успеха. Такого же мнения, вероятно, придерживались и некоторые римские императоры, полагавшие, что лучше и безопаснее вкладывать деньги в грандиозные зрелища, приносящие поддержку народа, чем тратить их на борьбу с соперниками, которые и без того будут посрамлены.

В конце IV века Симмах (в те времена известный борец за возрождение римской веры и противник христианства), тратя огромные деньги, неоднократно устраивал представления с участием гладиаторов, чтобы отметить очередное продвижение по службе своего сына. В этих представлениях участвовали экзотические животные: антилопы, медведи, львы, леопарды (что известно из труда Симмаха «Послания»). Правда, Симмах признает, что, несмотря на большие траты, при организации представления случались непредвиденные накладки. Так, однажды ему подарили до того тощих и изможденных медведей, что те не смогли участвовать в представлении, а в другой раз за день до выхода на арену саксонские гладиаторы подрались между собой и вывели из строя двадцать девять бойцов. Но неурядицы и потери не останавливали Симмаха. Один из римских историков, чьи работы дошли до нас лишь в отрывках, отмечает, что Симмах потратил две тысячи фунтов золотом (в римском исчислении девять миллионов сестерциев), чтобы отпраздновать назначение сына претором. Эта сумма в девять раз превышает минимальное состояние, позволявшее его обладателю принадлежать к сенаторскому сословию, и ее вполне хватило бы для того, чтобы прокормить двадцать тысяч крестьянских семей в течение года. Можно предположить, что историк преувеличил, но даже если Симмах потратил на организацию представления всего 20 % от названной суммы, то и в этом случае расходы были весьма значительными.

В настоящее время все же трудно представить себе, во что выливались представления на арене. Одна картина навевается современными кинофильмами: амфитеатр, до отказа заполненный возбужденными зрителями; ожесточенные бои гладиаторов, сменяющиеся травлей зверей; арена в крови людей и животных. Другая картина более прозаична: на арене выступают заштатные гладиаторы и чесоточные животные, знававшие лучшие времена. Какую картину принять на веру?

Ту, что рисуют писатели, широкомасштабное полотно захватывающих, ярких и экспрессивных гладиаторских игр? А, может, склониться к мысли, что в основном, за исключением редких, особых случаев, представления на арене были менее впечатляющими и достаточно заурядными? Как решить этот вопрос?

Возникает и другой вопрос: как часто использовался Колизей для гладиаторских игр? Уже отмечалось, что основные гладиаторские бои в честь победы Траяна над Дакией проходили в общей сложности в течение ста семнадцати дней с июня 108 по ноябрь 109 года. Отсюда следует, что представление в Колизее, по крайней мере в этот период времени, давалось примерно один раз в пять дней. Но было ли это нормой?

Видимо, нет. Гладиаторские игры проводились чаще всего в период празднеств и торжеств, и им заранее отводилось определенное число дней. Так, например, в некоем календарном году IV века было 176 праздничных дней, из которых более ста были отданы под театральные представления, шестьдесят четыре — под скачки и состязания колесниц и только десять — под гладиаторские бои. Правда, можно предположить, что в Колизее, помимо этих запланированных боев, проводились бои и по особому случаю. А что происходило в амфитеатре в дни, свободные от боев? Может быть, Колизей просто закрывали? Или в это время в здании производился ремонт и шла подготовка к следующим представлениям? А, может, в дни, свободные от боев, горожане использовали здание Колизея для собственных нужд? Центр города, где оно находилось, есть весьма удобное место для различных видов деятельности — например, для торговли. На все эти вопросы ответов нет. Но когда мы говорим о значимости зрелищ, собиравших народ в Колизее, стоит помнить о том, что частота повторения не самый лучший показатель культурной важности события (как, например, в случае с Рождеством).

Идея «цивилизации» всегда обсуждалась. В основе этих дискуссий лежит большой вопрос о том, как наши предки — от древности до наших дней — изображали себя и других, как людей, так и божеств. Выдающийся историк Мэри Бирд исследует, как искусство формировалось и создавалось людьми, создавшими его. Как мы смотрели на эти изображения? Почему они иногда были такими спорными? В первой части она исследует, как человеческая фигура изображалась в одном из самых ранних произведений искусства в мире — от гигантских каменных голов, вырезанных ольмеками Центральной Америки, до статуй и глиняных изделий древних греков до терракотовой армии первого императора Китая.

Насколько глубоко в западную культуру встроены механизмы, лишающие женщин права голоса в публичной сфере, отказывающие им в серьезном отношении и отсекающие их от возможности находиться во власти? Окидывая взглядом долгую историю западной традиции исключения женщин из общественной и политической жизни – от Античности и до наших дней, – известный историк, профессор Кембриджского университета Мэри Бирд задается рядом вопросов: какова культурная подоплека сексизма в политике, какие формы он принимает? Как западные общества привыкли смотреть на женщин, обладающих властью или стремящихся к ней? Поиск ответов на эти вопросы призван помочь преодолеть, наконец, многовековое неравенство, от которого продолжают страдать женщины во всем мире.

Мы встречаемся с образами и историей Древнего Рима в науке, литературе, искусстве. Но насколько близки к реальности наши представления об эпохе, на которую опирается вся западная цивилизация? Ведущий мировой специалист по древней истории Мэри Бирд в своей книге «SPQR: История Древнего Рима» объясняет, почему нам так важна римская история, каким образом маленький, ничем не примечательный городок Центральной Италии превратился в империю трех континентов.Название «SPQR» – аббревиатура латинского выражения senatus populus que romanus, означающего «сенат и народ Рима».

Книга Волина «Неизвестная революция» — самая значительная анархистская история Российской революции из всех, публиковавшихся когда-либо на разных языках. Ее автор, как мы видели, являлся непосредственным свидетелем и активным участником описываемых событий. Подобно кропоткинской истории Французской революции, она повествует о том, что Волин именует «неизвестной революцией», то есть о народной социальной революции, отличной от захвата политической власти большевиками. До появления книги Волина эта тема почти не обсуждалась.

Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.

«Скифийская история», Андрея Ивановича Лызлова несправедливо забытого русского историка. Родился он предположительно около 1655 г., в семье служилых дворян. Его отец, думный дворянин и патриарший боярин, позаботился, чтобы сын получил хорошее образование - Лызлов знал польский и латинский языки, был начитан в русской истории, сведущ в архитектуре, общался со знаменитым фаворитом царевны Софьи В.В. Голицыным, одним из образованнейших людей России того периода. Участвовал в войнах с турками и крымцами, был в Пензенском крае товарищем (заместителем) воеводы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

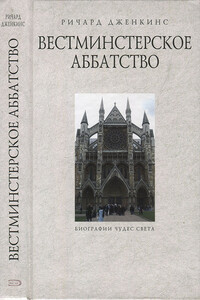

В этом месте ощущается дыхание истории, здесь живы традиции великой империи, здесь воплощен национальный дух Великобритании. Вестминстерское аббатство — сердце Лондона, всей страны и всей нации. Это выдающийся памятник архитектуры и сооружение историческое — в самом широком смысле слова. Об истории аббатства, о его роли в судьбе Англии и Великобритании, о людях, его посещавших, вершивших в нем историю и похороненных в его стенах, рассказывает живо и с глубоким знанием дела книга специалиста по истории и культуре античности Ричарда Дженкинса.