Классический лук и с чем его едят - [2]

Правильный хват правой кисти за тетиву

Стойка может быть открытая, боковая и закрытая. В закрытой стойке ноги находятся на ширине плеч, правая нога несколько отведена назад так, что стрелок частично повёрнут спиной к мишени. Закрытая стойка наименее удобна, поскольку требует сильного поворота головы к мишени. Кроме того, в этой позиции тетива при выпуске может попасть по плечу или руке стрелка. Поэтому эта стойка наименее распространена среди спортсменов. При боковой стойке ноги также находятся на ширине плеч, но на одной линии. Это позволяет выровнять тело по линии выстрела. Такая стойка намного удобнее закрытой и вероятность попасть тетивой по руке не так высока. Этой стойкой пользуется большинство профессиональных лучников. При открытой стойке ноги также находятся на ширине плеч, но правая нога (у правшей) вынесена вперёд, носки стоп стоят под углом в 45° к линии выстрела. Это любимая стойка новичков, т. к. она оставляет больше свободы руке с луком, тетива не попадает на руку.

Первое, что мы делаем при растяжении лука – это выставляем полностью выпрямленную левую руку вперёд. При этом стоит обратить внимание на упор левой кисти. Существует высокий и низкий хват. При высоком хвате лучник упирается местом, расположенным между большим и указательным пальцами левой руки, не прикасаясь при этом подушечкой кисти к рукоятке. В низком же хвате наоборот. Весь упор приходится на подушечку. Я своим ученикам советую всегда использовать низкий хват, так как плоскость соприкосновения кисти и упора рукоятки в таком случае больше, и лук при натяжении меньше болтается.

Пример верхнего упора

Пример нижнего упора

Ещё одной важной частью является «прикладка» правой кисти. Именно от одинаковой «прикладки» зависит кучность стрельбы. Спортсмены прикладывают правую кисть чётко под подбородок ближе к шее. При этом ни в коем случае не костяшкой большого пальца. Большой палец и мизинец не участвуют в тяге тетивы. Некоторые спортсмены закладывают большой палец правой руки за шею, но лично мне известно много лучников, которые в последующем переучивались к прикладке без упора большим пальцем, так как он приводил к определённым ошибкам. Важно также и то, что фиксация тетивы должна происходить в двух точках: в подбородок и в кончик носа. Всё это создаёт нам определённое положение головы, которое мы, при соблюдении всех указанных выше точек соприкосновения, будем повторять от выстрела к выстрелу, что обеспечит хорошую кучность при стрельбе.

Пример правильной «прикладки»: правая кисть четко под подбородком, тетива касается кончика носа и подбородка

Далее – прицеливание. Целимся правым глазом, левый закрываем. Мушка при прицеливании должна всегда находиться строго слева от тетивы. Мушкой целимся чётко в середину мишени (жёлтый круг на стандартных мишенях).

Мушкой мы целимся четко в середину мишени (желтый кружок на стандартных мишенях)

Следующий этап – выстрел. И тут не всё так просто. Если мы просто расслабим пальцы тянущей руки, то стрелы у нас полетят правее. Почему? Потому что мы «сломаем» плоскость выстрела. Чтобы выстрел произошел ровно в плоскости, следует немного потянуть мышцы правой лопатки и правый локоть назад. При этом кисть, проходя чётко вдоль подбородка, оканчивает движение за ухом. Расцепление пальцев и тетивы происходит в первый же момент тяги, остальной ход кисти осуществляется по инерции.

После выстрела расслабленная левая кисть падает под тяжестью лука вниз, а сама левая рука остается на месте точно в таком же положении, как и во время растяжения. Удержание левой руки происходит за счёт её трицепса.

Положение левой руки после выстрела: сама рука осталась на месте, кисть расслаблена и не держит лук

Весь выстрел происходит на полувыдохе, причём вдох перед натяжением тетивы естественный, неглубокий. Во время дотяга правой рукой после прицеливания важно не забывать про упор в левой руке. Часто новички, переключив всё внимание на вытяг правой рукой, забывают, что левой надо как бы выталкивать от себя лук в мишень. Иначе происходит смешение веса тела назад, и левое плечо оказывается выше, чем правое. Если у вас именно такая ошибка и к тому же «злобная» тетива постоянно набивает синяки на левой руке, немного перенесите корпус тела в сторону щита. Следите, чтобы левое плечо не задиралось, а располагалось ниже правого. Этого можно достичь, если изначально перед натяжением тетивы вы как бы втяните мышцы левого плеча вниз (мы говорим о подостной и малой круглой мышце) и не отпустите до самого конца выстрела.

Основными ошибками новичков, как правило, является нечёткая прикладка правой кисти к подбородку, задирание левого плеча, зажимание левой кисти и тяга не мышцами правой лопатки, а правым бицепсом, что приведёт к нарушению плоскости выстрела, и стрелы полетят правее.

Основными ошибками новичков, как правило, является нечеткая прикладка правой кисти к подбородку, задирание левого плеча, зажимание левой кисти и тяга не мышцами правой лопатки, а правым бицепсом

Если вам очень хочется посмотреть на свои ошибки со стороны, попросите друзей сфотографировать или поснимать вас на камеру. Вы сами всё увидите, поскольку правильный выстрел выглядит, прежде всего, красиво. Также все тренеры по стрельбе из лука советуют во время тренировки убирать все лишние мысли из головы и чувствовать гармонию между своим телом и луком. Вы должны слиться в единое. И тогда всё получится. Наслаждайтесь!

Наиболее характерным представителем сложносоставных луков явился японский лук, сведения о котором в российских источниках весьма скудны.

Пистолет USP, военная модификация которого получила обозначение P8 и была принята на вооружение в качестве основной модели служебного пистолета бундесвера. Пистолет успешно выдержал войсковые испытания, которые завершились в июле 1996 года, показав исключительно удачное сочетание высокой надёжности, живучести, мощности и точности огня.

Для начала, я позволю себе представится: я начал заниматься пулевой стрельбой в 1983 году, в 1989 году стал мастером спорта СССР по пулевой стрельбе, в 1992 году получил диплом тренера по пулевой стрельбе. С высокоточной стрельбой познакомился около 8 лет назад, и был просто потрясён, что мои знания стрелка-спортсмена и тренера здесь оказались очень малопригодны. Если в спортивной стрельбе от меня требовался навык (физическое совершенствование), то различные высокоточные дисциплины потребовали огромного объёма знаний.

Поначалу, для стрельбы из пулемёта ШКАС применялись валовые винтовочные патроны калибра 7,62 мм со всеми существовавшими в то время видами пуль, предназначенные для стрельбы из карабинов, винтовок, пулемётов. Однако в процессе испытаний выяснилось, что они не подходят для стрельбы из ШКАСа.

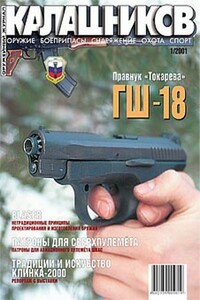

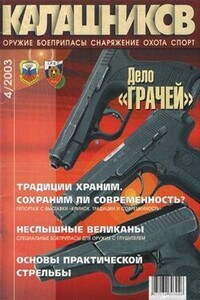

21 марта 2003 г. постановлением Правительства РФ №166 на вооружение ВС РФ были приняты 9-мм пистолетные комплексы: ПЯ, ГШ-18 и СПС.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.