Китай - [4]

Можно в совершенстве овладеть языком, выучить пару диалектов, достичь высот в каллиграфии, стать мастером ушу и хорошо разбираться в искусстве пекинской оперы. Китайцы искренне это оценят, причем очень высоко. Будешь буквально купаться в комплиментах и восхищении твоими способностями, но так и останешься «иностранчегом». Никогда не станешь «своим». Это не значит, что китайцы поголовно подвержены ксенофобии и не способны воспринимать иностранцев за равных себе. Нет, конечно. Иностранец в Китае может достичь небывалых высот народной любви. А то и вовсе получить титул «живого воплощения Будды», которого удостоился, например, немецкий предприниматель Йон Рабе – человек, спасший во время печально известной Нанкинской резни тысячи человек. Его именем китайцы называли своих детей, ему самому, оказавшемуся в бедственном положении по возвращению в Германию, нанкинцы собирали продукты и деньги. Китайцы умеют ценить людей, неравнодушных к ним. Но разделение на «свой-чужой» у них в крови. Если к этому относиться со спокойным пониманием или даже с юмором, жизнь в Китае может стать интересной и даже комфортной. Во всяком случае, на это можно надеяться. А тем, кто прибывает сюда с миссионерскими замыслами и желанием сразиться с культурой, которой не меньше пяти тысяч лет, можно лишь посочувствовать – ведь они неизбежно потерпят фиаско разной степени драматичности.

Принять в сердце Китай для меня не значило сделаться больше китайцем, чем сами китайцы. Я не ставлю мебель в соответствии с фэншуй, не ношу алые шелковые халаты с вышитыми золотыми драконами. Не слушаю народную оперу (вернее, слушаю – вместе со стариками-соседями сверху, большими ее любителями, однако уже не страдаю от нее, словно от зубной боли). Но Китай меня сильно изменил. На многие вещи я стал глядеть иначе. Неизменным осталось лишь одно, за что больше всего люблю Поднебесную, – практически ежедневное удивление и восхищение той жизнью, что кипит в ее городах и деревнях. Каждый день приносит столь удивительные наблюдения и открытия, что поневоле ощущаешь себя ребенком, изумленно смотрящим на огромный мир.

Близкие контакты третьего вида

Утром я выхожу на балкон проверить, как там поживает мое белье, вывешенное, подобно флагам или парусам, на длинных горизонтальных бамбуковых шестах прямо над головами занимающихся своей гимнастикой бабок. Несколько футболок, пара джинсов, множество носков и, как веха моего привыкания к местной жизни – нижнее белье. С последним не все было гладко поначалу. При первом знакомстве со стариком-фандуном, когда тот показывал мне квартиру и давал ценные советы по экономии воды и электричества, я обратил внимание на эти самые шесты на балконе – здоровенные, словно удочки для великана. «Здесь будешь сушить белье после стирки!» – пояснил старик, как само собой разумеющееся. Я задумался о городской пыли, дождях и прочих неожиданных вещах. «А в квартире у тебя ничего не высохнет, – терпеливо пояснил хозяин квартиры. – Влажность ведь!»

Продевать футболки и штаны в шесты и высовывать их во двор на сушку я научился быстро. Обзавелся огромными пластиковыми прищепками и прицеплял к бамбуковым палкам носки. А вот развесить трусы на виду всей любопытствующей публики – не решался. Я был единственным иностранцем в микрорайоне и за мной с живым интересом наблюдало все его население. Когда я выходил на балкон, бабки внизу переставали танцевать и размахивать веерами. Школьники останавливались, забывая о дороге к храму знаний и, запрокинув головы, взирали на меня. Если я возвращался из магазина, то тетушки возле дома сгорали от любопытства и всеми правдами и неправдами пытались заглянуть в мои пакеты. Мужчины провожали меня долгим изучающим взглядом – наиболее наблюдательные потом непременно изрекали: «Лаовай!» Впрочем, такое внимание оказывалось не только по месту жительства. В городе дела обстояли примерно так же, разве что прибавлялись крики «халоу-халоу!», что в представлении местных означало приветствие на английском языке. Порой мне казалось, что лишь две категории китайского населения избавлены от назойливого любопытства к иностранцам – новорожденные и умирающие. Им не до нас. Еще можно сюда добавить заключенных под стражу преступников – они, может, и взглянули бы, но их не пускают.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Описывая эпоху Ивана Грозного, вникая во все ужасы того времени, нельзя отделаться от негодования не столько от мысли что мог существовать Иван IV, сколько от того, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования.Именно поэтому одни из самых ужасных злодеяний опричнины, изображены в книге с максимальной исторической достоверностью, ведь стоит вспомнить слова одного из бунинских персонажей, как нельзя лучше подходящих к событиям в книге: «В старину… все жутко было».Суровая зима 1570 года.

Главный герой романа Вадима Чекунова «Шанхай» преподает русский язык в одном из шанхайских университетов. В российском прошлом остались: взрыв на Каширке, после которого герой принял окончательное решение уехать из России, любимо-постылая бывшая жена и вся русская культура в целом, обращениями к которой наполнен роман.Он – русский «angry writer» начала нового столетия, – «рассерженный». Его не устраивает новый мир российской действительности, потому что здесь нет ничего стоящего и искреннего, все в разной степени гадко и фальшиво.Герой необщителен, замкнут, мелочен, подозрителен, агрессивен при похмелье и патологически лжив с раннего детства; наряду с этим бывает развязен, инфантилен, сентиментален и склонен к душевному эксгибиционизму.

Середина 19 века. Раздираемой войнами и восстаниями Поднебесной правит император, дни которого сочтены, но наследника у него все еще нет.Девушка из обедневшей маньчжурской семьи по имени Орхидея, попадает во дворец во время очередного набора наложниц. Ее цель — не затеряться среди десятков других претенденток на благосклонность Сына Неба. Чтобы выжить в Запретном городе, где среди роскошных павильонов и благоуханных садов плетутся интриги и царят жестокие нравы, ей необходимо преступить черту — отринуть любые чувства и эмоции.

«33 мифа о Китае» отвечают на злободневные вопросы, рассеивая туман стереотипов о жизни в Китае, его культуре и обществе. Финская журналистка Мари Маннинен прожила в Китае четыре года и написала множество статей о положении дел в КНР для ведущих изданий Финляндии. Основываясь на личном опыте и десятках интервью с экспертами, она расставила все точки на иероглифами. Действительно ли китайцы дурно воспитаны? Как работает «политика одного ребенка»? Объективен ли наш взгляд на Тибет? Правда ли, что в Пекине самый грязный воздух в мире? А как там с цензурой?

В монографии впервые представлено всеобъемлющее обозрение жизни чеченцев во второй половине XIX столетия, во всех ее проявлениях. Становление мирной жизни чеченцев после завершения кровопролитной Кавказской войны актуально в настоящее время как никогда ранее. В книге показан внутренний мир чеченского народа: от домашнего уклада и спорта до высших проявлений духовного развития нации. Представлен взгляд чеченцев на внешний мир, отношения с соседними народами, властью, государствами (Имаматом Шамиля, Российской Империей, Османской Портой). Исследование основано на широком круге источников и научных материалов, которые насчитывают более 1500 единиц. Книга предназначена для широкого круга читателей.

После успеха первой книги «Голландские дети спят всю ночь», получившей высокую оценку доктора Комаровского, Виктория Хогланд представляет сборник коротких рассказов о Нидерландах. В него вошли как уже любимые читателями юмористические заметки про жизнь в голландской деревне и приключениях ее мужа Адри, так и новые рассказы о культуре и нравах местных жителей. Яркий, сочный журналистский стиль Виктории, удачно дополненный иллюстрациями Бажены Борисовой и Александра Качуры, заставит вас смеяться, грустить, хмуриться, хихикать, удивленно качать головой и совершенно точно мотивирует посетить страну мельниц, тюльпанов и сыра.В формате A4.pdf сохранен издательский макет.

Книга воспоминаний художника Аристарха Лентулова, одного из основателей объединения «Бубновый валет», яркого представителя русского авангарда начала XX в., — первая полная публикация литературного наследия художника. Воспоминания охватывают период с 1900-х по 1930-е гг. — время становления новых течений в искусстве, бурных творческих баталий, революционных разломов и смены формаций, на которое выпали годы молодости и зрелости А. В. Лентулова.Издание сопровождается фотографиями и письмами из архива семьи А. В. Лентулова, репродукциями картин художника, подробными комментариями и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой начала — первой трети XX в.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

В книгу известного ученого, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Васильевича Кинжалова вошли исторический роман «Боги ждут жертв», рассказ «Орлы Тиночтитлана» и статьи из научного сборника «Астрата».

Ольга Сладкова и не подозревала несколько лет назад, что окажется своей в Италии. Сегодня ее жизнь в коммуне Сан-Буоно в регионе Абруццо похожа на мечту: великолепный климат, свежие продукты и восхитительное вино, маленькие домики с красной черепицей, узкие старинные улочки и приветливые соседи… Однако на самом деле жизнь в итальянской коммуне – это не безмятежная идиллия, а настоящий комедийный сериал! То местные друзья устраивают такой обед, что из-за стола встать невозможно, то кота усыновляет итальянская семья по соседству, то невозможно уехать в отпуск, не перецеловав прежде весь город и не выпив пару литров кофе… Уморительные приключения Ольги и ее друзей повергнут вас в настоящий культурный шок – и расскажут все, что нужно знать об Италии и итальянцах!

«Когда я переехала во Францию, мне везде хотелось просить жалобную книгу». Мы привыкли смотреть на переезд в Европу как на розовую мечту: вот перееду, буду сидеть в кафе на Елисейских Полях и пить кофе с круассаном!.. Но что, если реальность совсем не так радужна, как нам хотелось бы? История Ксении Буржской — это невероятно остроумная история проблем и злоключений русской за границей. Так ли хорош Париж, как мы его себе рисуем? Что ждет женщину, решившую рожать во Франции? Как подключиться к французскому интернету и не умереть? И еще многие сотни уморительных жалоб на наш воображаемый Париж.

В этой книге собраны самые интересные материалы и наблюдения журналиста и востоковеда Олега Кирьянова за 2005–2018 гг., отражающие разные стороны жизни корейского общества. Из этих материалов вы узнаете об успехах и достижениях последнего, а также о возможных недостатках и проблемах в политике, экономике, армии… Это издание включает рассказы как о Южной, так и о Северной Корее. Особый интерес для российских читателей представляют эпизоды, касающиеся жизни представителей РФ в Корее, а также иные моменты, затрагивающие проблематику российско-корейских отношений.

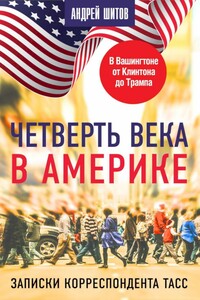

Андрей Шитов возглавлял представительство ТАСС в Вашингтоне от Билла Клинтона до Дональда Трампа и в общей сложности более четверти века проработал за океаном на главное информационное агентство России. Вряд ли кто-то еще из современных российских журналистов обладает подобным опытом. В книге он делится своими размышлениями: о быте и нравах, о президентах и простых американцах, о жизненных и профессиональных уроках. Вспоминает, как его пытались завербовать американские спецслужбы, как первым сообщил о гибели приемного ребенка из России Вани Скоробогатова.