Кинокомпания Ким Чен Ир представляет - [2]

КНДР изолирована и непрозрачна, так что мы вынуждены верить рассказчикам на слово – это уже стало общим местом. При малейшей возможности я старался находить подтверждения приводимым фактам. Подробнее о проверке версии Сина и Чхве я пишу в послесловии.

Корейские фамилии пишутся перед именем: Ким – фамилия, Чен Ир – имя. Поскольку фиксированной нормы написания нет («Ким Чен Ир» иногда пишется как «Ким Джонъиль», а Чхве Ын Хи – как «Че Йын Хи»), я везде использовал самые распространенные варианты. В неопределенных случаях я старался транскрибировать имена так, чтобы вышло как можно естественнее и читабельнее[1].

До начала двадцатого столетия у корейцев фамилий не было. Фамилии законодательно ввели японцы, колонизировавшие Корейский полуостров. Огромное большинство корейцев ухватилось за шанс улучшить родословную и выбрало себе одну из немногочисленных фамилий – Ким, Ли, Пак, Чхве, Сии, – связанных с местными аристократическими семьями, так что сегодня более семидесяти пяти миллионов корейцев носят всего 270 фамилий. Однофамильцы, встречающиеся в этой книге, – не родственники, если не указано иное.

В главных ролях

Ким Чен Ир

сын Великого вождя, глава «Корейской киностудии»

Син Сан Ок

южнокорейский киномагнат

Чхве Ын Хи

южнокорейская киноактриса

Ким Ир Сен

Великий вождь Северной Кореи, основатель КНДР

Вступление. Август 1982 года

Последнее, что помнил Син Сан Ок, – как он сидел в камере, не чувствуя пульса, не в силах шевельнуться и тем более встать. Почти два года его продержали в северокорейском центре сосредоточения – запихали в тесную одиночку, где едва удавалось лечь, а вместо окна была узкая щель высоко в стене, перечеркнутая толстыми железными прутьями. В трещинах в полу кишели тараканы. В промежутках между получасовым обедом, получасовыми же «солнечными ваннами» в тюремном дворе и десятиминутным ужином ему полагалось целыми днями сидеть в одной позе – голова склонена, замри и не двигайся, а то еще хуже будет.

После пятидневной голодовки Син потерял сознание. Теперь, очнувшись в тюремном лазарете, он с трудом пытался вздохнуть. Август выдался жаркий и влажный. От пронзительной головной боли мысли путались. Во рту сухой привкус металла, в животе спазмы. И больно двигаться.

– Этот, пожалуй, выживет, – сказал чей-то голос. – Вон, пальцами на ногах дергает.

Син открыл глаза. У койки стоял следователь, с ним какой-то высокопоставленный военный. Рядом по стойке смирно застыл тюремный надзиратель. Посетители беседовали оживленно, но к Сину не обращались. Затем все трое ушли.

Тут обнаружилось, что в комнате с Сином остался другой заключенный. Тот подволок к койке стул и притащил поднос с едой. Син этого человека знал. Тот был на побегушках у тюремной администрации – «активист», и ему поручали мелкую работу по хозяйству: подмести, вымыть пол, развезти еду, доставить сообщение, – и за это ослабляли режим, разрешали выходить из камеры. Часто активисты – те же стукачи; так они получали и сохраняли свой статус.

– Ешь, – сказал активист.

Син глянул на поднос: рисовая похлебка, миска жаркого и яйцо. По тюремным меркам роскошно. Син все равно отказался. Активист зачерпнул похлебки и сунул ложку Сину в рот, но Син плотно сжал губы.

– Открывай пасть, – сказал активист. – Тебе полезно. Надо есть.

Он настаивал, и в конце концов Син сдался. Поначалу при мысли о еде тошнило, но после первой же ложки вернулся голод. Син быстро подчистил еду, но в благодарность оставил кое-что активисту.

– Что творится-то? – спросил Син.

– Ты вчера пропустил перекличку, – объяснил активист. – Я зашел глянуть, а ты на полу в отключке. Видел бы ты их рожи. Перепугались, что ты у них помер. Вызвали лепилу, он тебе пульс пощупал и перевел сюда. Вот они обрадуются, что ты живой. – Активист прищурился. – Ты, я смотрю, важная птица. Тут обычно, если зэк прижмурится, всем плевать. Я тоже один раз голодал. Сказали, что мужик от голода помирает за десять дней, а баба за пятнадцать. Ну, я быстро спасовал, жрачки попросил. Я слыхал, если сильно нужные зэки голодали, их привязывали к кровати и кормили насильно через трубку. Так тебя даже через трубку не стали. Чтоб, мол, достоинство не унижать. Во какая ты птица важная.

– А этот военный – это кто был? – спросил Син. – Который не тюремный?

– Министр народной безопасности, – сообщил активист, – глава правоохранительных сил страны.

– Первый раз вижу, чтоб министр аж в тюрьму прискакал, потому что зэк с голоду дохнет. Устроил тут всем разнос.

– Ладно врать-то.

Активист задумчиво потряс головой:

– Они тебя, небось, сильно любят. То-то все забегали. У тебя, может, знакомства полезные? Ты с кем знаком?

Син закрыл глаза. Вообразил свою тюрьму: зэки перестукиваются через стенки, кого-то – ни с того ни с сего, выбрав методом тыка – выводят во двор и казнят, надзиратели зверствуют. Почти два года Син провел в бессмысленном мучительном заключении. Но не знал в этой стране ни единой души.

Син Сан Оку стукнуло пятьдесят пять лет. Разведен, четверо детей. Самый прославленный кинематографист родной Южной Кореи, обладатель всевозможных наград, принят в президентском доме. Четыре года назад его бывшая жена Чхве Ын Хи, самая известная актриса Южной Кореи, уехала в Гонконг и пропала, а когда Син отправился на поиски, его обвели вокруг пальца и похитили. Поначалу держали под домашним арестом – было полегче, – а затем отправили в тюрьму номер 6, в двух часах пути от северокорейской столицы Пхеньяна.

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

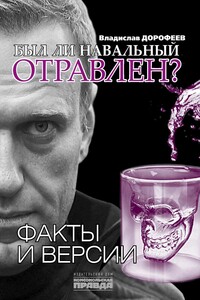

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.