Киноантропология XX/20 - [6]

Среда обетованная

Жилищный кризис в Советской России приобрёл хронический характер. Прав был Михаил Булгаков – нас испортил квартирный вопрос и, видимо, навсегда. Все домовладения были национализированы. Весной 1918 года начался квартирный передел, механизм которого предложил Ленин: введение нормы квадратных метров жилья на взрослых и детей. Норма постоянно уменьшалась – от 10 кв. м на взрослого до 6,9 – для рабочих и 4,9 – для служащих. Когда в конце 20-х в крупных городах поднялась новая волна жилищного кризиса, нормы жилья опять уменьшили, а гражданам предложили самоуплотнение: в течение трёх недель нужно было самому найти жильцов на излишки квадратных метров, пока этим не занялись соответствующие организации. Поддерживался в неустанном движении маховик переселений, уплотнений, создания всё новых коммуналок. Авторство этой идеи не принадлежало большевикам, они её позаимствовали у «старших товарищей». Декретом Парижской коммунны от 24 апреля 1871 года была проведена экспроприация опустевших квартир и брошенного имущества бежавших из Парижа буржуа – в пользу бездомных и городской бедноты. Большевики, правда, пошли дальше, используя отнюдь не пустующую жилплощадь, подселяя кого угодно к кому угодно. Так, даже у Шаляпина в его петроградской квартире появились соседи. С января 1921 года была отменена плата за жилье, а когда весной 1922 была восстановлена, то оказалось, что этот «квартирный коммунизм» довёл жилой фонд до состояния руин. В годы НЭПа положение удалось несколько улучшить за счёт кооперативного и частного строительства жилья с правом продажи и обмена. Но строили дома небольшие – максимум четыре квартиры, а, главное, земля под ними была государственной. Позднее и это запретили, так что долгие годы единственным застройщиком было государство. Жилая площадь превратилась в средство наказания, поощрения, социальной манипуляции. Многие, точно крепостные, были приписаны к предприятию и учреждению: уволился – потерял жильё. Эйзенштейн получил отдельную комнату в коммуналке на Чистых прудах после того, как члены Домкома, посмотрев фильм «Броненосец «Потемкин», «добровольным» переселением жильцов решили его квартирный вопрос. А академику И. П. Павлову, «принимая во внимание совершенно исключительные научные заслуги, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира», правительство построило даже домовую церковь.

1919 год был отмечен массовым переселением рабочих в лучшие здания Москвы с обязательным переустройством быта на коллективных началах. Так, улучшение жилищных условий было куплено дорогой ценой – сломом житейского и семейного уклада сотен тысяч. В этом году переселили более полумиллиона рабочих, и на карте столицы появились 102 дома-коммуны: в 1921-м их было уже 559, в 1922-м – более тысячи. Никакого индивидуального пространства, даже сон, и тот в коллективе. В знаменитом доме-башне Мельникова вся семья архитектора (без различия пола и возраста) спала в одном помещении, разгороженном лёгкими щитами. Процесс освобождения квартир, подготовки зданий, вселения новых жильцом курировало «Общество по организации рабочего быта» во главе с Ф. Э. Дзержинским.

Дом – укрытое, замкнутое, жизнетворящее, жизнеохраняющее, антропологическое пространство, где частная жизнь человека обретает неповторимо-личностные формы. Стены отделяют и защищают от внешнего мира, а окна становятся глазами человека в этот мир. Окно появилось в Древней Греции, квартира, так называемая инсула, – в Древнем Риме, а Англия подарила человечеству заповедь отношения к жилищу: «Мой дом – моя крепость». «Мой», «моя» – это единственное число первого лица было враждебно социалистам всех мастей, и они всегда покушались на индивидуальную, интимную модель жилища. Идея социалиста-утописта Шарля Фурье – создание трудовой общины (фаланги), проживающей коллективно в огромном дворце (фаланстере). Знаменская коммуна писателя-народника Василия Слепцова в Петербурге. … В 20-е в духе времени слово «жилище» сменилось другими – «жильё», «жилплощадь», «дом-коммуна».

Дом-коммуна – так называлось муниципальное жильё, передаваемое предприятиям, организациям, людям одной профессии под заселение и хозяйственное управление. Кстати, так уже в XX веке реализовалась идея революционеров-народников Петрашевского и Буташевича. Большинство коммун было рабочими, затем возникли студенческие, военные, педагогов-коммунистов, московских писателей. Знаменитая коммуна инженеров и писателей по адресу: Ленинград, улица Рубинштейна, 7 была названа острословами «Слеза социализма». Для партийной верхушки в лучших гостиницах Москвы и Петрограда-Ленинграда создавали Дома Советов. «Лучшим проводником коллективизма могут явиться коммуны рабочей молодежи. Общность условий жизни – вот то, что необходимо прежде всего для воспитания нового человека»,– утверждала молодёжная газета «Северный комсомолец». Именно так была организована в 1928 году Дубровская коммуна по инициативе рабочих завода АМО. В коммуне всего 30 человек, хотя еще многие и многие хотели бы стать её членами. Но в распоряжении коммуны передали всего одну небольшую квартиру. Люди здесь собрались разные: по возрасту – от 45 до 2 месяцев, по занимаемой должности и получаемой зарплате – одни получали в месяц 30 рублей, другие – до 300. И все до единой копейки, в том числе и премиальные, идут в общий котел. Дети воспитываются все вместе, сообща живут в одной лучшей комнате, коммунары откладывают деньги им на дачу. Несколько лет назад взяли в коммуну общую домработницу – молодую неграмотную деревенскую девушку. Сообща учили грамоте, политграмоте, помогли устроиться на завод, приняли в коммуну. Потом той же дорогой в коммуну пришла вторая, третья. Здесь и радости, и горести поровну – на тридцать частей. Сообща пишут летопись коммуны – ведут дневник.

«33 мифа о Китае» отвечают на злободневные вопросы, рассеивая туман стереотипов о жизни в Китае, его культуре и обществе. Финская журналистка Мари Маннинен прожила в Китае четыре года и написала множество статей о положении дел в КНР для ведущих изданий Финляндии. Основываясь на личном опыте и десятках интервью с экспертами, она расставила все точки на иероглифами. Действительно ли китайцы дурно воспитаны? Как работает «политика одного ребенка»? Объективен ли наш взгляд на Тибет? Правда ли, что в Пекине самый грязный воздух в мире? А как там с цензурой?

В монографии впервые представлено всеобъемлющее обозрение жизни чеченцев во второй половине XIX столетия, во всех ее проявлениях. Становление мирной жизни чеченцев после завершения кровопролитной Кавказской войны актуально в настоящее время как никогда ранее. В книге показан внутренний мир чеченского народа: от домашнего уклада и спорта до высших проявлений духовного развития нации. Представлен взгляд чеченцев на внешний мир, отношения с соседними народами, властью, государствами (Имаматом Шамиля, Российской Империей, Османской Портой). Исследование основано на широком круге источников и научных материалов, которые насчитывают более 1500 единиц. Книга предназначена для широкого круга читателей.

После успеха первой книги «Голландские дети спят всю ночь», получившей высокую оценку доктора Комаровского, Виктория Хогланд представляет сборник коротких рассказов о Нидерландах. В него вошли как уже любимые читателями юмористические заметки про жизнь в голландской деревне и приключениях ее мужа Адри, так и новые рассказы о культуре и нравах местных жителей. Яркий, сочный журналистский стиль Виктории, удачно дополненный иллюстрациями Бажены Борисовой и Александра Качуры, заставит вас смеяться, грустить, хмуриться, хихикать, удивленно качать головой и совершенно точно мотивирует посетить страну мельниц, тюльпанов и сыра.В формате A4.pdf сохранен издательский макет.

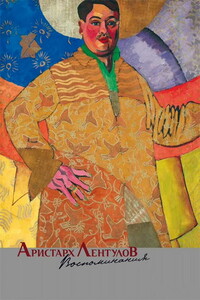

Книга воспоминаний художника Аристарха Лентулова, одного из основателей объединения «Бубновый валет», яркого представителя русского авангарда начала XX в., — первая полная публикация литературного наследия художника. Воспоминания охватывают период с 1900-х по 1930-е гг. — время становления новых течений в искусстве, бурных творческих баталий, революционных разломов и смены формаций, на которое выпали годы молодости и зрелости А. В. Лентулова.Издание сопровождается фотографиями и письмами из архива семьи А. В. Лентулова, репродукциями картин художника, подробными комментариями и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой начала — первой трети XX в.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

В книгу известного ученого, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Васильевича Кинжалова вошли исторический роман «Боги ждут жертв», рассказ «Орлы Тиночтитлана» и статьи из научного сборника «Астрата».