Как я понимаю философию - [5]

Но это уже совсем другая задача, правомерность которой можно оспаривать или нет, но к философии она отношения не имеет.

Более того, философия, как я ее понимаю, и не была никогда системой знаний. Люди, желающие приобщиться к философии, должны ходить не на курс лекций по философии, а просто к философу. Это индивидуальное присутствие мыслителя, имеющего такую-то фамилию, имя, отчество, послушав которого можно и самому прийти в движение. Что-то духовно пережить… Этому нельзя научиться у лектора, просто выполняющего функцию преподавателя, скажем, диамата. Общение возможно лишь тогда, когда слушаешь конкретного человека. Например, у Иванова есть какой-то свой способ выражения себя и в этом смысле — своя философия, т. е. есть уже некий личный опыт, личный, пройденный человеком путь испытания, которое он пережил, узнал и идентифицировал в философских понятиях, воспользовавшись для этого существующей философской техникой. И, исходя из своего личного опыта, он вносит что-то новое в эту технику. Короче говоря, философия — это оформление и до предела развитие состояний с помощью всеобщих понятий, но на основе личного опыта. Сказанное вами в корне расходится с нашими «опытными» представлениями о той философии, с которой каждому из нас, окончивших нефилософские факультеты вузов, пришлось столкнуться в студенческие годы. Преподносимая нам философия была чем-то вроде упорядоченно организованного винегрета категорий. Собственно философии мы не видели и о философах ничего путного, кроме ярлыков, которыми их награждают и которые следовало запомнить, не слышали. Такая книжная философия ничего общего с настоящей философией не имеет. Плохо, что многие начинают и заканчивают изучение того, что в наших вузах называют философией, так ни разу и не коснувшись ее, не поняв специфики ее предмета. Логика такого антифилософского приобщения к философии очень проста — ее сводят к овладению знаниями, зафиксированными даже не в философских текстах, а в учебниках. Ведь с чем прежде всего сталкивается студент и насколько он готов к философии?

Когда студент встречается с философией — а это и есть исходная точка понимания ее, — он встречается прежде всего с книгами, с текстами. Эти тексты содержат в себе какую-то совокупность понятий и идей, связанных по законам логики. Уже сам факт соприкосновения с их словесной и книжной формой как бы возвышает тебя, и ты задаешься вопросами, которые возникают в силу индукции из самих же понятий. Они сами как бы индуцируют из себя вопросы. Но, очевидно, первым среди них должен бы быть вопрос, а что же, собственно, является вопросом? Действительно ли, схватив себя в задумчивости за голову, я мыслю? Действительно ли в этот момент я задаю вопрос, имеющий какой-либо подлинный интеллектуальный смысл? Каждый из нас прекрасно знаком с феноменом ненужной и выморочной рассудочности, возвышенного умонастроения, когда, столкнувшись с чем-то возвышенным, смутно ощущаешь, что здесь что-то не так. А что здесь не так? И что есть, если действительно что-то произошло и это что-то заставило использовать тебя какие-то понятия, имеющие привлекательную и магическую силу собственной эляции, возвышенности?

Например, часто мы спрашиваем себя: что такое жизнь? что такое бытие? что такое субстанция? что такое сущность? что такое время? что такое причина? и т. д. И перед нами выстраиваются какие-то понятийные, интеллектуальные сущности, одетые в языковую оболочку. И мы начинаем их комбинировать. Один мой земляк, Зураб Какабадзе, называл этот процесс разновидностью охоты на экзотичных зверей под названием «субстанция», «причина», «время». Конечно, он говорил об этом иронически. Но ирония тут вполне оправданна, потому что в действительности на вопрос, что такое субстанция, ответа просто нет. Ибо все ответы уже существуют в самом языке. Я хочу сказать, что в языке существует некоторое потенциальное вербальное присутствие философской мысли. И незаметно для себя мы оказываемся в плену этой вербальной реальности.

Между прочим, именно в этой связи, о которой я сейчас говорю, у Канта появилось странное выражение «экспериментальный метод», причем он имел в виду его приложение к философии, пользуясь аналогией с экспериментальным методом в физике. Что Кант имел в виду? Вместо того чтобы спрашивать, что такое мышление, что такое причина, что такое время, нужно, считал он, обратиться к экспериментальному бытию этих представлений. Нужно задаться вопросами: как должен быть устроен мир, чтобы событие под названием «мысль» могло произойти? Как возможен и как должен быть устроен мир, чтобы были возможны этот акт и это событие, например время? Как возможно событие под названием «причинная связь» и произойдет ли наше восприятие этой связи, если нам удастся ее узреть или воспринять? Мы философствуем в той мере, в какой пытаемся выяснить условия, при которых мысль может состояться как состояние живого сознания. Только в этом случае можно узнать, что такое мысль, и начать постигать законы, по каким она есть; они выступают в этой разновидности эксперимента. Это и называл Кант экспериментальным или трансцендентальным методом, что одно и то же.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга представляет собой разговор двух философов. А когда два философа разговаривают, они не спорят и один не выигрывает, а другой не проигрывает. (Они могут оба выиграть или оба остаться в дураках. Но в данном случае это неясно, потому что никто не знает критериев.) Это два мышления, встретившиеся на пересечении двух путей — Декарта и Асанги — и бесконечно отражающиеся друг в друге (может быть, отсюда и посвящение «авторы — друг другу»).Впервые увидевшая свет в 1982 году в Иерусалиме книга М. К. Мамардашвили и A. M. Пятигорского «Символ и сознание» посвящена рассмотрению жизни сознания через символы.

М.К. Мамардашвили — фигура, имеющая сегодня много поклонников; оставил заметный след в памяти коллег, которым довелось с ним общаться. Фигура тоже масштаба, что и А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин и Г. П. Щедровицкий, с которыми его объединяли совместные философские проекты. "Лекции о Прусте" — любопытный образец философствующего литературоведения или, наоборот, философии, ищущей себя в жанре и языке литературы.

Лекции о современной европейской философии были прочитаны Мерабом Константиновичем Мамардашвили студентам ВГИКа в 1978–1979 гг. В доходчивой, увлекательной манере автор разбирает основные течения философской мысли двадцатого столетия, уделяя внимание работам Фрейда, Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, Витгенштейна и других великих преобразователей принципов мышления. Настоящее издание является наиболее выверенным на сегодняшний день и рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся актуальными вопросами культуры.

Издаваемый впервые, настоящий курс лекций, или бесед, как называл их сам автор, был прочитан в 1986/1987 учебном году в Тбилисском университете.После лекционных курсов о Декарте, Канте, Прусте, а также по античной и современной философии, это был фактически последний, итоговый курс М. К. Мамардашвили, посвященный теме мышления, обсуждая которую, он стремился показать своим слушателям, опираясь прежде всего на свой жизненный опыт, как человек мыслит и способен ли он в принципе подумать то, чем он мыслит.

«Что Вы собственно имеете в виду, когда говорите, что занимаетесь философией?» — вот вопрос, и все, что последует ниже, будет своего рода объяснением с читателем по этому поводу. С одной предваряющей оговоркой: это лишь попытка передать путем рассуждения вслух некую манеру или угол зрения, своего рода устройство моего глаза, относительно видения вещей.

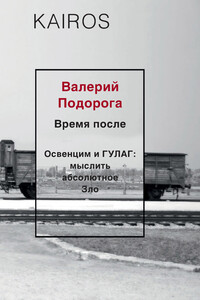

Что это значит — время после? Это время посткатастрофическое, т. е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время после мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время после — следствие именно этих грандиозных европейских катастроф.

Замысел этой книги в том что, необходимо рассказать, в доходчивых для нового человека образах и понятиях, о спасительной истине, найденной автором в Евангелии и осуществлении Евангелия в подлинной Церкви святых.

«Последняя Вера» дает неожиданное объяснение природе человека, человеческих отношений и развитию человеческого общества в целом. Книга заставит читателя по-новому взглянуть на многие устоявшиеся представления об окружающем нас мире и пересмотреть отношение к общепринятым моральным принципам. В своих кратко и ясно выраженных объяснениях и доказательствах автор опирается на многочисленные примеры из окружающей нас с вами жизни, что делает книгу легкодоступнoй и увлекательной. www.thelastfaith.ru.

Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.