Избранные исторические произведения - [5]

– Ишь скромница!

Вступили в горницу. Уселись: сперва мать, потом Олекса, потом Домаша.

Девка (отметил: новая, верно, для ребенка взяли) во все глаза – даже рот раскрыла, – заглядевшись на Олексу, приняла маленького, убежала в заднюю горницу.

– Как окрестили?

– Лукой, по деду. Тебя не дождались.

– Ин добро. Девка чья?

– Деревенская, Трофима, сапожника, сродственница.

– Трофимки… косого? А, знаю! Как звать-то?

– Ховрой.

– Ну зови Станяту ко столу! А там и в баню!

– Велеть? – привскочила Домаша.

– Вели, – отозвалась мать, – девок пошли…

Другое в это время на дворе. Любава, в кожаных выступках на босу ногу, помогает Станяте закатывать под навес сани, распрягать и заводить в конюшню лошадей, то и дело руками, будто нечаянно, натыкаясь на руки Станяты, бессовестно обжигая карими глазами.

– Соскучила без тебя, сил нет!

– Ну! – Станята хмурился и улыбался вместе. – Скажи, по Олексе разве!

– Станя!

Пятясь, потянула за рукав в конюшню, обвила руками за шею:

– Глупый! То когда уже было, глупый… Купец мой! (Знала, чем задеть.)

– Мне купечества видать, как свиньи неба.

– Будешь!

Тряхнула головой, так что звякнули серебряные кольца в волосах, притопнула твердыми выступками:

– Увидишь, сделаю!

Не удержался Станята, стиснул, так что кости затрещали.

– Хмель ты, чистый хмель! Иди, коней надо поставить. Баню нам сготовь!

– Сейчас!

Расхохоталась, убежала. Маленькая девка просунула носик в конюшню.

– Станята! Тебя хозяин ко столу кличет!

– Иду!

Закусили сижком, шаньгами, выпили по чаще домашнего меда.

Похохатывая, перебивая друг друга, рассказывали, как свалили кабана. Жена, сияющая от каждого взгляда Олексы, стала прибирать со стола.

О серьезных делах Олекса пока не говорил. Тяжело дался этот путь!

Колыванцы стали до того несговорчивы, что не на шутку задумался он: как дальше? А князю и горя мало. А посадник что думает? Свой ведь, с нашей, торговой стороны, Михаил Федорович. И терем его недалеко стоит, со сеней маковка видна.

Отпустив Станяту (Домаша, прибрав, тоже вышла), остался вдвоем с матерью за чашей с медом. Разом перестал хохотать, вдруг почувствовал, что устал с дороги, задумался. Исподволь, осторожно разглядывал мать: сдала, резче легли морщины у носа, запал рот, вся стала как словно суше… Никак и брови уже поседели? Вот уж у самого дети растут, а все не может представить Олекса, как будет жить без матери. Давно ли, кажется, уводила она его, обиженного, плачущего, за руку со двора, когда, бывало, в перекорах уличных стыдили соседи: «Чужим добром разжились! Лука-то ваш с Мирошкина разоренья только и поправился!»

Причесывая разлохмаченного, в перемазанной рубашонке меньшого своего, Ульяния вытирала ему подолом мокрый нос и, строго сводя брови, приговаривала:

– Собаки! Собаки и есть! Сами-то больно святы! Мирошкиничей разбивали, дак по три гривны на зуб всему Новугороду разделили, и их не обошли небось! А после тех одних и запомнили, кто Мирошкин двор громил!

Дедушко-то наш еще обгорел на пожаре!

И, прижав к себе маленького Олексу, успокаивая, рассказывала про деда: как в тот год, когда переехали в Новый Город, был конский мор, как бабка свое серебро: колты [10], и монисто, и браслеты киевской работы сканного дела – продала, и на все то Лука снаряжал ладьи до Раковора; как сам, надсаживаясь, таскал бревна на терем; как по совету деда Луки Творимир начинал торговлю с Корелой, ту, что Олекса и сейчас ведет…

– Дедушко Лука богатырь был. Никого не боялся, ни перед кем головы не клонил. И уважали его! – приговаривала Ульяния, поглаживая сына твердой суховатой рукой по светлой голове.

Затихая, силился Олекса представить себе деда – и не мог. Вспоминал большой дубовый крест на могиле…

И вечно она была седой, как помнил. Морщин только не было раньше. Эх, да и замечал разве? Мать как воздух. Пьешь его полной грудью, и думы нет, чтобы не хватило когда… Сидел Олекса, молчал, нарочно оттягивая время.

Прикидывал: к кому теперь? К брату Тимофею, серебряному весцу [11], первое дело. К тысяцкому. Это потом, тут разговор будет. К тестю Завиду этого надо завтра звать на трапезу. Отца Герасима, конечно. Улыбнулся: отец Герасим и венчал, и отпускал грехи, и еще крестил Олексу, – без него уж не обходилось ни одно семейное торжество. К куму Якову, старому другу, книгочию…

– Максим Гюрятич в Нове-городе, мать?

Улыбнулся опять, вспоминая хитрого весельчака.

– Здесь. Неделю, как и прибыл. Тебя прошал!

Этого позвать обязательно, без него пир не в пир. Страхона, замочника. Кузнеца Дмитра. Горд – как же, староста! Может и заупрямиться, придется самому поклониться. Хотя… лонись, когда погорел – сильно погорели тогда, весь Неревский конец огонь взял без утечи, по воде ходил огонь, что было на судах, и то сгорело, – кто помог? Я же! Еще и должен мне о сю пору… Придет! Станяту пошлю на коне. Да и дело есть – поди, разнюхал уже, что свейское железо везу! Значит, Дмитра… Так перебирал в уме всех, кого надо пригласить.

Мать между тем, тоже налившая себе меду ради сыновья приезда, неспешно отпивая, сказывала:

– На масляной расторговались, датские сукна все вышли у Нездилки.

Олфоромею Роготину заплатила полчетверти на десять кун, да Чупровым две гривны серебра дала с ногатой

Роман охватывает сорокалетний период русской истории второй половины XIII в. (1263–1304 гг.) и повествует о борьбе за власть сыновей Александра Невского - Дмитрия и Андрея, об отношениях Руси с Ордой, о создании младшим сыном Невского Даниилом Московского княжества как центра последующего объединения страны.

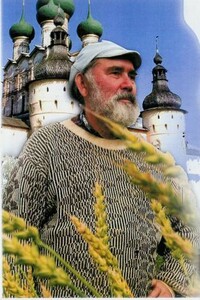

Дмитрий Балашов известен как автор серии романов «Государи московские». В книге «Похвала Сергию» писатель продолжает главную тему своего творчества - рассказ о создании Московской Руси. Героем этого романа является ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергий Радонежский. Волею судеб он стал центром того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало на развалинах Киевской Руси новое государство - Русь Московскую.

В романе «Ветер времени» – события бурного XIV века, времени подъема Московской Руси, ее борьбы с татаро-монголами, образ юного князя Дмитрия Ивановича, будущего победителя на Куликовом поле. Роман отмечают глубокий историзм, яркость повествования, драматизм интриги.

Это шестой роман цикла «Государи московские». В нем повествуется о подчинении Москве Суздальско-Нижегородского и Тверского княжеств, о борьбе с Литвой в период, когда Русь начинает превращаться в Россию и выходит на арену мировой истории.

Роман посвящен времени княжения Ивана Калиты - одному из важнейших периодов в истории создания Московского государства. Это третья книга из серии «Государи московские», ей предшествовали романы «Младший сын» и «Великий стол».

"Младший сын": Роман охватывает сорокалетний период русской истории второй половины XIII в. (1263–1304 гг.) и повествует о борьбе за власть сыновей Александра Невского - Дмитрия и Андрея, об отношениях Руси с Ордой, о создании младшим сыном Невского Даниилом Московского княжества как центра последующего объединения страны. Роман «Великий стол» охватывает первую четверть XIV века (1304–1327гг.), время трагическое и полное противоречий, когда в борьбе Твери и Москвы решалось, какой из этих центров станет объединителем Владимирской (позже - Московской Руси). "Бремя власти": Роман посвящен времени княжения Ивана Калиты - одному из важнейших периодов в истории создания Московского государства.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.