Из «Повестей о прозе» - [27]

На эту полусудебную речь сам Дон Фернандо отвечает :

« – Ты победила, прекрасная Доротея, ты победила. Ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все твои слова – сущая правда».

Риторическое и судебное происхождение целого ряда диалогов в греческом и новоевропейском романах несомненно.

Иногда действие превращается в прямой суд. Так, мы это видим в романе «Левкиппа и Клитофонт»; во всяком случае, перед нами в оформленном или неоформленном виде происходит некоторое подобие судебного разбирательства, с речами, с представлением документов и приведением свидетельских показаний.

Может быть, сама сложность позднего греческого романа, – например, романа Гелиодора «Эфиопика», – использует запутанность судебного процесса.

Возможно, сюжетная затрудненность «Эфиопики» создана человеком, который хорошо знал судебное разбирательство и оценивал его занимательность, видя, как при помощи его раскрываются человеческие взаимоотношения.

Роман, по словам самого автора, похож на свернувшуюся змею, причем нельзя сразу определить, где ее голова.

Происходит распутывание сложной ситуации, причем это распутывание дается с крайним своим театральным обострением и с нарочитым подчеркиванием этой неожиданности.

Суд – столкновение частных интересов, спор на суде, сыщик, который на суде анализирует все за и против, являются прямым отражением жизни и в то же время литературным способом передать новое содержание, анализировать явления как бы вне автора.

В романе Вольтера «Кандид» есть два философа – пессимист и оптимист, – которые по-разному толкуют один и тот же факт.

Достоевский в «Братьях Карамазовых» с равной силой пишет речи защитника и прокурора.

Он строит характер прокурора, делает его неудачником, но в то же время придает ему всю силу своего таланта.

Но у прокурора нет знания интриги романа, он ошибается в толковании улик, то есть в толковании характера Дмитрия Карамазова.

Защитник выступает с точки зрения обычной буржуазной морали; случайно он прав, хотя он не верит своему подзащитному.

Сейчас нас интересует сам факт введения суда в романы. Мы не будем доказывать, что Достоевский прямо или через какие-то промежуточные звенья знал старую греческую беллетристику.

Перед нами неизжитые отношения. Человек, который существует замкнуто, изолированно, непонятым, и во времена Достоевского не понят, живет замкнуто, изолированно. Бедствия человека велики, его не только судят, он спорит не только в своей семье, он спорит в самом себе. Кончается то, что называлось тогда новым временем, и одновременно подходит к концу большая эпоха мировой литературы.

Неправильно истолковывать искусство как явление слова.

Искусство изменяется вместе с действительностью, оно подыскивает слова и преодолевает их для того, чтобы ощутить действительность, анализировать ее.

Теория литературы, взятая как теория стиля, была бы только восстановлением риторики. Роману приходится создавать свою теорию, в том числе и теорию стиля.

Для Буало герой романа характеризован только тем, что такой герой был бы слишком мелок для эпоса.

Но Буало хотя бы знает имя романа; античность не дала художественной прозе имени. Это был брошенный ребенок; он был выброшен так, как выбросили Эдипа в Греции, Кира в Персии. Он был отдан на волю течения так, как в Египте положили Моисея в смоленую корзинку.

Риторика выкормила роман, как коза – Дафниса.

Петроний Арбитр, современник Нерона, в «Сатирикоке» показал нам бездомного поэта-ритора, седовласого старца с лицом выразительным и даже носящим печать величия.

Но риторы умели придавать лицу и голосу любое выражение.

Поэт Эвмолп принадлежит к подонкам населения, он и его приятель – плуты, но это поэт с большими планами, его стихи о гражданской войне, в которых он говорит о божественном Цезаре, одинаково умеющем грабить казну и обагрять землю человеческой кровью, – это не пародия.

Это и не риторическое противопоставление. Это еще не осознанное новое качество нового жанра, начало осознания нового противоречия.

Проходимец видит падение поэзии и пишет в стихах:

Риторика создала теорию прозы, осознала формы искусства. Поэзия имела свое хозяйство, но риторика, как уже говорилось выше, была и у нас теорией прозы до времени Белинского.

Искусство следует за трудом, овладевающим и пересоздающим мир. Искусство все время делает попытки выяснить границы постижения мира и тем самым подготовляет будущие победы.

Восславим еще раз путешествующих, идущих и бредущих, простим им многое за то, что они оставили свои дома.

Романы часто писались о людях, покинувших свои жилища; пыль дорог лежит на ресницах героев старых романов.

Путешествия, кораблекрушения, плен у разбойников и пиратов, любовные несчастья и шутки нужны были искусству как выход в мир реальный, но еще не освоенный.

Сердце человека и даже мускулы его никогда не используются им до конца. Он стремится к полному своему осуществлению, прикосновению, радостному или трагическому, ко всему истинно существующему.

Тут надо поговорить о реальности фантастичного. Топы возникают не только как воспоминания, но и как заявки на еще не осуществленное, но возможное. Топ иногда долго существует и как схема необходимо-желательного и оказывается пророчеством.

«Жили-были» — книга, которую известный писатель В. Шкловский писал всю свою долгую литературную жизнь. Но это не просто и не только воспоминания. Кроме памяти мемуариста в книге присутствует живой ум современника, умеющего слушать поступь времени и схватывать его перемены. В книге есть вещи, написанные в двадцатые годы («ZOO или Письма не о любви»), перед войной (воспоминания о Маяковском), в самое последнее время («Жили-были» и другие мемуарные записи, которые печатались в шестидесятые годы в журнале «Знамя»). В. Шкловский рассказывает о людях, с которыми встречался, о среде, в которой был, — чаще всего это люди и среда искусства.

Книга В. Шкловского «Турксиб» рассказывает об одной из главный строек первой пятилетки СССР — Туркестано-Сибирской магистрали — железной дороге, построенной в 1926–1931 годах, которая соединила Среднюю Азию с Сибирью.Очень доступно детям объясняется, в чем преимущества хлопка перед льном, как искали путь для магистрали и в каких условиях идет стройка.Представленные в книге фотографии не только оживляют, конкретизируют текст, но и структурируют его, задают всей книге четкий и стремительный ритм.

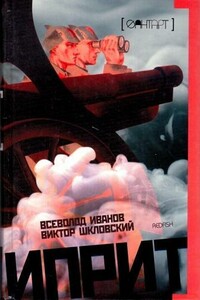

В двадцатые годы прошлого века Всеволод Иванов и Виктор Шкловский были молодыми, талантливыми и злыми. Новая эстетика, мораль и философия тогда тоже были молодыми и бескомпромиссными. Иванов и Шкловский верили: Кремль — источник алой артериальной крови, обновляющей землю, а лондонский Сити — средоточие венозной крови мира. Им это не нравилось, и по их воле мировая революция свершилась.Вы об этом не знали? Ничего удивительного — книга «Иприт», в которой об этом рассказывается, не издавалась с 1929 года.

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) — писатель, литературовед, критик, киносценарист, «предводитель формалистов» и «главный наладчик ОПОЯЗа», «enfant terrible русского формализма», яркий персонаж литературной жизни двадцатых — тридцатых годов. Жизнь Шкловского была длинная, разнообразная и насыщенная. Такой получилась и эта книга. «Воскрешение слова» и «Искусство как прием», ставшие манифестом ОПОЯЗа; отрывки из биографической прозы «Третья фабрика» и «Жили-были»; фрагменты учебника литературного творчества для пролетариата «Техника писательского ремесла»; «Гамбургский счет» и мемуары «О Маяковском»; письма любимому внуку и многое другое САМОЕ ШКЛОВСКОЕ с точки зрения составителя книги Александры Берлиной.

Книга эта – первое наиболее полное собрание статей (1910 – 1930-х годов) В. Б. Шкловского (1893 – 1984), когда он очень активно занимался литературной критикой. В нее вошли работы из ни разу не переиздававшихся книг «Ход коня», «Удачи и поражения Максима Горького», «Пять человек знакомых», «Гамбургский счет», «Поиски оптимизма» и др., ряд неопубликованных статей. Работы эти дают широкую панораму литературной жизни тех лет, охватывают творчество М. Горького, А. Толстого, А. Белого. И Бабеля. Б. Пильняка, Вс. Иванова, M.

В своей книге В. Б. Шкловский возвращается к давним теоретическим размышлениям о литературе, переосмысливая и углубляя взгляды и концепции, известные по его работам 20-х годов.Это глубоко содержательные размышления старого писателя о классической и современной прозе.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.