Из истории идей - [3]

3

Если, таким образом, для каждого мыслящего натуралиста представляют интерес и значение исторические исследования прошлого науки, то они приобретают особую важность, когда касаются эпохи, в которой научная мысль стала впервые исторической силой, - эпохи зарождения нового знания XVII столетия.

Этой эпохи касаются две новые интересные работы Е. Спекторского и Н. Алексеева. Оба они подошли к одной и той же теме: к влиянию расцвета естествознания и математики в XVII в. на общественные науки того времени. Они пытаются проследить влияние вызванных им идей в этих областях знания и в последующие столетия, доходят до течений нашего времени. В работе Алексеева тема исследования более широкая; он касается многих течений нашего времени, XIX столетия, генетическая связь которых с идеями XVII в. очень отдаленная, может быть, существует только в построениях исследователя. Этим течениям, в том числе... критике исторического материализма, посвящена большая часть его книги. Но все же и из его книги ясно выступает перед читателем значение естественнонаучного движения XVII века в истории наук об обществе.

Философский интерес и философская подготовка обоих исследователей заставляет их обращать исключительное внимание на влияние естествознания и математики, главным образом на философские основы общественных наук, оставляя в стороне конкретное содержание научных течений, на них построенных. В то же самое время, особенно в работе Алексеева, благодаря характеру поставленной автором задачи, мы имеем дело с искусственным перемещением материала вне его исторической обстановки: автор оставляет в стороне, откладывая до будущего тома, влияние естественных наук, биологических и "органических" (?), ибо "исторически биологические аналогии выступают зачастую наряду с механическими, но логически (они) не имеют с последними ничего общего".1 Едва ли можно согласиться с этим мнением автора, но, как бы то ни было, в его работе благодаря этому, оставлено пока без рассмотрения влияние на науки общественные широких и крайне своеобразных течений естествознания. В действительности, и в работе Е. Спекторского огромная область влияния естествознания осталась без рассмотрения. Увлекшись развернувшейся перед ним темой, автор не закончил намеченной работы, напечатал ее обрывок.

Оба исследователя подходят к своей исторической теме не как историки, но как философы. Несомненно, мы найдем в их работах ряд новых исторических данных (например, глава о Вейгеле, учителе Пуффендорфа и Лейбница, в книге Спекторского), еще больше указаний на возможные или действительно существовавшие зависимости в истории мысли. Но оба автора подходят к предмету с готовыми философскими построениями, они выбирают в имеющемся материале то, что является им нужным в их исканиях. Путем истории научных идей они пытаются подойти к решению философских вопросов, к исканию возможных путей познания.

С этой точки зрения, любопытны диаметрально противоположные оценки одного и того же явления. То, что является для г. Спекторского выражением истины, упадок чего представляется для него несчастным событием в истории мысли, то его философскому антагонисту, г. Алексееву, рисуется как раз наоборот. Спекторский стремится, например, на фоне исторических построений, чрезвычайно принизить философское значение Канта, к которому в конце концов восходят философские построения Алексеева. В тонком, местами глубоком и интересном анализе различных течений научного позитивизма, позитивного рационализма и т. п. Алексеев разрушает то, к чему, по-видимому, стремится философская мысль Спекторского. Оба автора, основываясь на аналогичных или даже на одних и тех же явлениях, приходя к взаимно исключающим выводам, уверены в истинности своей оценки хода мысли человечества или, по крайней мере, в верности пути, ими выбранного для этой оценки. И возможно, что доля справедливого есть у каждого из них; вероятнее, впрочем, что в целом оба неправы.

Однако я далек от мысли вмешиваться в чуждый мне философский спор. На тот же вопрос можно посмотреть с другой, не с философской, а с исторической точки зрения. Оценка совершавшегося при этом отходит на далекий план, на первое место выступает восстановление происходившего процесса. С такой исторической точки зрения можно подойти к оценке выбранного ими пути решения философских вопросов.

Мне кажется, что, увлекшись философской работой, оба автора едва ли верно представили ход совершавшегося в XVII в. идейного течения и, в частности, дали едва ли отвечающее фактам изображение взаимоотношения естественнонаучно-математической мысли и философии в XVII столетии.

Великий перелом естествознания и математики в начале XVII столетия могущественно отражался на философском мышлении, привел во второй его половине к созданию новой философии. Творцы новой философии того времени - Бэкон, Декарт, Гассенди, Галилей, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Мальбранш, Локк, Беркли, Лейбниц - были широкообразованными учеными, находившимися на уровне естествознания и математики своего времени; некоторые из них, как Декарт, Паскаль, Галилей или Лейбниц, и в этих областях человеческой мысли стояли в первых рядах, являлись творцами нового. Их философия теснейшим образом связана с развитием естественнонаучной и математической мысли их времени, вся целиком на ней основана. Всем известно могущественное влияние их философской работы на все стороны умственной, художественной, религиозной жизни человечества. Она отразилась и на росте общественно-юридических наук, глубочайшим образом повлияла и на работу естествознания и математики.

В книгу включены наиболее значимые и актуальные произведения выдающегося отечественною естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вернадского, посвященные вопросам строения биосферы и ее постепенной трансформации в сферу разума — ноосферу. Трактат «Научная мысль как планетное явление» посвящен истории развития естествознания с древнейших времен до середины XX в. В заключительный раздел книги включены редко публикуемые публицистические статьи ученого. Книга представит интерес для студентов, преподавателей естественнонаучных дисциплин и всех интересующихся вопросами биологии, экологии, философии и истории науки. .

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Этот дневник академика Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945) — один из интереснейших в его рукописном наследии — делится как бы на две части, рубежом между которыми стал трагический день 22 июня. Как и в предыдущих публикациях дневников Вернадского 1938-1940 годов («Дружба народов», 1991, № 2 и 3; 1992, № 11-12; 1993, № 9), для удобства восприятия текста авторские сокращения и купюры публикатора не показываются; смысловые вставки заключены в угловые скобки. Рукопись дневника хранится в Архиве Российской академии наук, фонд 518 В.

Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их поведения в летний период.

Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия, примерно с 750 по 1050 год, народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Кроме агрессии, набегов и грабежей скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.

Голуби, белки, жуки, одуванчики – на первый взгляд городские флора и фауна довольно скучны. Но чтобы природа заиграла новыми красками, не обязательно идти в зоопарк или включать телевизор. Надо просто знать, куда смотреть и чему удивляться. В этой книге нидерландский эволюционный биолог Менно Схилтхёйзен собрал поразительные примеры того, как от жизни в городе меняются даже самые обычные животные и растения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Жить в современном мире, не взаимодействуя с искусственным интеллектом и не подвергаясь его воздействию, практически невозможно. Как так получилось? И что будет дальше? Меняют ли роботы наш мир к лучшему или создают еще больше проблем? Ответы на эти и другие вопросы, а также историю развития ИИ – от истоков и мотивации его зарождения до использования умных алгоритмов – вы найдете на страницах книги Питера Дж. Бентли, эксперта в области искусственного интеллекта и известного популяризатора науки. Для широкого круга читателей.

«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частию благосклонные, частию нет…».

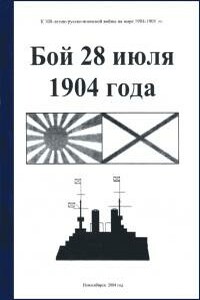

Бой 28 июля 1904 г. — один из малоисследованых и интересных боев паровых броненосных эскадр. Сражение в Желтом море (японское название боя 28.07.1904 г.) стало первым масштабным столкновением двух противоборствующих флотов в войне между Россией и Японией в 1904–05 гг. Этот бой стал решающим в судьбе русской 1-й эскадры флота Тихого океана. Бой 28.07.1904 г. принес новый для XX века боевой опыт планирования, проведения морских операций в эпоху брони и пара, управления разнородными силами флота; боевого использования нарезной казнозарядной артиллерии с бездымным порохом и торпедного оружия.