Иван III - [2]

Иоанн далеко выделяется из ряда своих предшественников завершением старых задач – объединения Руси (ибо наследникам своим Иоанн оставил уже очень немногое), и свержения ига – и постановкою новых: вопрос о том, кому быть, Литве или Москве; поставлен с полною твердостию и решимостию Иоанном; намечалась вековая политика России, намечалась она и настояниями его на признании титула – великий князь всея Руси, и требованием Киева; а сношения с западом с него начинаются. Умение же пользоваться обстоятельствами ставит Иоанна в ряд великих людей.

К. Бестужев-Рюмин

Эпоха великого князя Ивана Васильевича составляет перелом в русской истории. Эта эпоха завершает собой все, что выработали условия предшествовавших столетий, и открывает путь тому, что должно было выработаться в последующие столетия. С этой эпохи начинается бытие самостоятельного монархического русского государства.

Русские историки называют Ивана Великим. Действительно, нельзя не удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какою он умел преследовать избранные цели, его уменью кстати пользоваться благоприятными обстоятельствами и выбирать надлежащие средства для достижения своих целей; но не следует, однако, упускать из вида, при суждении о заслугах Ивана Васильевича, того, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу возможно большее благосостояние и способствовать его духовному развитию: с этой стороны государствование Ивана Васильевича представляет мало данных.

Н.И. Костомаров

Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей Русской земли, среди образователей Московского государства; Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых находился во все продолжение жизни. При пользовании своими средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и Калиты, истым князем Северной Руси: расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно много выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие – вот отличительные черты деятельности Иоанна III.

С.М. Соловьев

Сами местные общества начинают открыто обращаться к Москве, увлекая за собой и свои правительства или увлекаемые ими. Благодаря этому тяготению московское собирание Руси получило иной характер и ускоренный ход. Теперь оно перестало быть делом захвата или частного соглашения, а сделалось национально-религиозным движением. С половины XV века и вольные города со своими областями, и княжества быстро входят в состав московской территории. В 1463 году все князья ярославские, великий с удельными, били Ивану III челом о принятии их на московскую службу и отказались от своей самостоятельности. В 1470-х годах покорен был Новгород Великий с его обширной областью в Северной Руси. В 1472 году приведена была под руку московского государя Пермская земля. В 1474 году князья ростовские продали Москве остававшуюся за ними половину Ростовского княжества; другая половина еще раньше была приобретена Москвой. В 1485 году без боя присягнула Ивану III осажденная им Тверь. В 1489 году окончательно покорена Вятка. В 1490-х годах князья Вяземские и целый ряд мелких князей черниговской линии – Одоевские, Новосильские, Воротынские, Мезецкие, все со своим владениями, захватывающими восточную полосу Смоленской и большую часть Черниговской и Северской земель, признали над собой, как уже сказано было, верховную власть московского государя. В княжение Иванова преемника присоединены были к Москве в 1510 году Псков с его областью, в 1514 году – Смоленское княжество, захваченное Литвой в начале XV века, в 1517 году – княжество Рязанское; наконец, в 1517–1523 годах княжества Черниговское и Северское включены были в число непосредственных владений Москвы. Не считая шатких, неукрепленных зауральских владений в Югре и земле вогуличей, Москва владела от Печеры и гор Северного Урала до устьев Невы и Наровы и от Васильсурска на Волге до Любеча на Днепре. При восшествии Ивана III на великокняжеский стол московская территория едва ли заключала в себе более 15 тысяч квадратных миль. Приобретения Ивана III и его сына увеличили эту территорию по меньшей мере тысяч на 40 квадратных миль.

В удельные века путем колонизации в Центральной и Северной Руси сложилось новое племя в составе русского населения, образовалась новая народность – великорусская. Теперь вся эта народность соединяется под одной государственной властью, вся покрывается одной политической формой. Это сообщает новый характер Московскому княжеству. До сих пор оно было одним из нескольких великих княжеств Северной Руси; теперь оно остается здесь единственным и потому становится национальным: его границы совпадают с пределами великорусской народности. Завершение территориального собирания северо-восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное великорусское государство и таким образом сообщило великому князю московскому значение национального великорусского государя. С Ивана III московская политика выходит на более широкую дорогу: Московское государство заводит сложные дипломатические сношения с иноземными западноевропейскими государствами – Польшей и Литвой, Швецией, с орденами Тевтонским и Ливонским, с императором германским и другими.

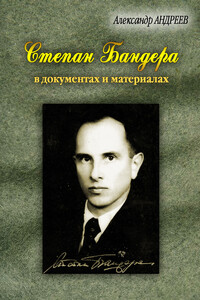

В данном издании рассказывается о деятельности ОУН – Организации Украинских Националистов, с 1929 по 1959 г. руководимой Степаном Бандерой, дается его автобиография. В состав сборника вошли интересные исторические сведения об УПА – Украинской Повстанческой Армии, дана подробная биография ее лидера Романа Шухевича, представлены материалы о первом Проводнике ОУН – Евгении Коновальце.

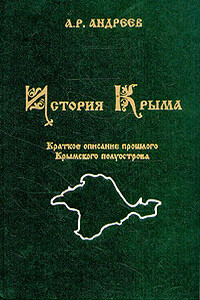

Крымский полуостров – «природная жемчужина Европы» – в силу своего географического положения и уникальных природных условий с античных времен являлся перекрестком многих морских транзитных дорог, соединявших различные государства, племена и народы. Наиболее известный «Великий шелковый путь» проходил через Крымский полуостров и связывал Римскую и Китайскую империи. Позднее он соединял между собой воедино все улусы монголо-татарской империи и сыграл значительную роль в политической и экономической жизни народов, населявших Европу, Азию и Китай.Таврика – таким было первое название полуострова, закрепившееся за ним с античных времен и, очевидно, полученное от имени древнейших племен тавров, населявших южную часть Крыма.

В своем рассказе московский историк Александр Андреев анализирует причины войн на примере великих побед Александра Македонского. Ганнибала и Юлия Цезаря. После анализа в каждом разделе помещена реконструкция главных битв трех знаменитых героев античности.Отдельная часть динамичного и простого рассказа посвящена истории возникновения оружия и армий.

Книга известных авторов А.Андреева и С.Шумова рассказывает о механизме работы государственной власти, причинах образования и распада великих империй (древней Греции и Рима, держав Александра Македонского, Чингисхана и Тамерлана, Персии и Турции). Особое внимание уделено государственной власти в России и США, проанализированы работы о государстве герцога Ришелье и Никколо Макиавелли, проведен анализ взаимоотношений мирового анархизма и государственности, описаны основные приемы манипуляции человеческим сознанием.Исторические параллели с ситуацией в современной России напрашиваются сами собой...

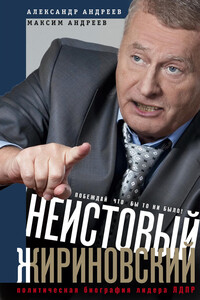

Книга московских историков-генеалогов Александра и Максима Андреевых, не раз общавшихся с героем их работы, подготовлена к семидесятилетию знаменитого российского политика Владимира Вольфовича Жириновского, непосредственного участника многих судьбоносных для России исторических событий. Авторы подробно рассказывают о полной истинного драматизма биографии руководителя самой старой партии РФ.В издании публикуются теоретические и философские работы В.В. Жириновского о русской идее, культуре и искусстве России.

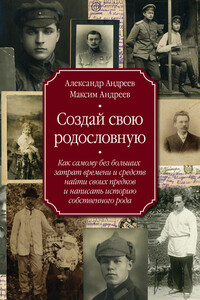

Книга московских историков-генеалогов Александра и Максима Андреевых подробно, точно и ясно рассказывает о том, как можно самому без больших затрат времени и средств найти своих предков и написать историю собственного рода до эпохи Петра Великого, а возможно, и до Рюрика.Авторы рассказывают о науке генеалогии, о том, зачем нужны родословные людям, где, за какие периоды и в каких документах и материалах хранятся личные архивы подданных огромных Российской империи и граждан Советского Союза, подробно объясняют, что такое метрические книги, исповедальные росписи, ревизские сказки и переписи населения, рассказывают, как провести военный поиск предков, не только участников Великой Отечественной войны, но и всех военнослужащих до времен образования российской регулярной армии Петром I, рассказывают о придуманной ими идеальной родословной книге и ее составе, приводят необходимые для поиска предков сведения о российских архивах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

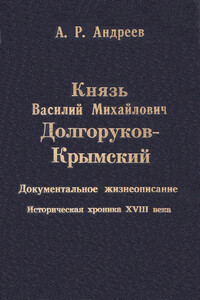

Первая полная документальная биография одного из «екатерининских орлов» князя Василия Михайловича Долгорукова (1722–1782) – участника почти всех войн середины XVIII века – Крымских походов Миниха (1736–1737), русско-шведской (1741–1743) и Семилетней (1756–1763) войн, командующего российской армией, занявшей Крымский полуостров в 1771 году.Екатерина Великая писала о В. М. Долгоруком: «К незабвенной славе России завоевал он Крымский полуостров, – отворил российскому флоту путь в Черное море». В книге публикуется переписка Екатерины II и князя Долгорукова-Крымского.

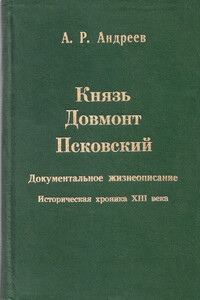

Первая полная биография святого князя Довмонта Псковского, в течение тридцати лет (1266–1299 годы), – защищавшего русскую землю от нашествий Ливонского ордена и Литвы, названного русским историком С.Ф. Платоновым наряду с Александром Невским и Даниилом Галицким «героем XIII века», канонизированного Русской Православной Церковью. В книге также дано полное описание Тевтонского ордена крестоносцев – основного противника русских княжеств в XIII веке, приведены многие источники, говорящие о создании Литовского государства князем Миндовгом, описаны взаимоотношения Новгорода и Пскова в XIII веке, публикуются Житие Довмонта, написанное его современником, и Сокращенная Псковская летопись, составленная в 1831 году митрополитом Евгением (Болховитиновым) и рассказывающая об истории Пскова от 862 года до Отечественной войны 1812 года.