История свободы. Россия - [36]

«Несмотря на… всю гнусность правителей, – заметил однажды Герцен, сравнивая Россию с Западом, – Спинозу не послали на поселение и Лессинга не секли или не отдали в солдаты» («С того берега»: VI, 15). В ХХ веке это противопоставление потеряло силу.

Для Герцена это неизменно «преступный» принцип, худшая из тираний, приняв его, мы пожертвуем свободой личности ради какой-либо великой абстракции – чудовища, изобретенного метафизиками или религией, откажемся от реальных земных проблем, будем повинны в «дуализме», то есть отделим принципы борьбы от эмпирических фактов и выведем эти принципы из совсем другого набора «фактов», полученных на основе особого мировосприятия[137]. Словом, мы встанем на путь, который всегда ведет к «каннибализму» – гибели людей сейчас ради «будущего счастья». «Письма к старому товарищу», в первую очередь, посвящены разоблачению этого фатального силлогизма. Совершенно обоснованно Герцен считал, что Бакунин в нем повинен, и за пылкими фразами, несокрушимой отвагой, широкой русской натурой, веселостью, личным обаянием и даром воображения своего друга – которому он был предан до самого конца – он различал циничное равнодушие к отдельным людям, детскую игру чужими жизнями ради социального эксперимента, жажду революции ради революции, что никак не сочеталось с исповедуемым им ужасом перед сознательным насилием или унижением невинных. Он замечал некоторую внутреннюю бесчеловечность Бакунина (о которой знали и Белинский, и Тургенев); понимал, что ненавидит рабство, угнетение, лицемерие, бедность, но в абстрактном смысле, без подлинного отвращения к конкретным случаям (истинно гегельянский подход!), ощущает, наконец, что бесполезно обвинять орудия, когда можно найти более возвышенную точку зрения и рассматривать структуру самой истории. Бакунин ненавидел царизм, но почти не проявлял личной ненависти к Николаю; ему бы никогда не пришло в голову раздавать монеты мальчишкам в Твикэме, чтобы они кричали в день смерти императора: «Царникол умер!», или ощущать освобождение крестьян как личное счастье. Судьба отдельных людей мало его занимала, его принципы были слишком общими и слишком грандиозными: «Сначала разрушить, а там будет видно». Чего у Бакунина было в избытке, так это темперамента, остроты зрения, щедрости, отваги, революционного огня, природной силы духа. А права и свободы отдельных личностей почти не играли никакой роли в его апокалиптическом мировоззрении.

Позиция Герцена по этому вопросу очевидна, и она не изменялась на протяжении всей его жизни. Никакие отдаленные цели, никакие ссылки на высшие принципы или абстрактные понятия не могут оправдать подавление свободы, обман, насилие и тиранию. Если только отказаться от жизни в соответствии с теми этическими принципами, по которым мы действительно живем, и в той ситуации, которую мы признаем реальной, а не такой, какой она может или должна быть, то сразу же открывается дорога к отмене индивидуальной свободы и всех ценностей человеческой культуры. С подлинным ужасом и отвращением Герцен видел и обличал настойчивую и грубую бесчеловечность молодого поколения русских революционеров – бесстрашных, но жестоких, полных бешеного негодования, но враждебных цивилизации и свободе, поколения Калибанов – «этого сифилиса нашей революционной блудни»[138], то есть поколения самого Герцена. В ответ они платили ему непрекращающимися обвинениями в «мягкотелом» аристократическом дилетантизме, либеральном оппортунизме, предательстве революции, приверженности отжившему прошлому. Он же отвечал горьким и точным портретом нового поколения, которое заявляет старому: «Вы лицемеры – мы будем циниками, вы были нравственны на словах – мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими – мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, – мы будем толкаться, не извиняясь…»[139]

Особая ирония истории заключена в том, что Герцен, который желал личной свободы больше, чем счастья, или действенности, или справедливости, который отвергал планирование, экономическую централизацию, власть правительства, поскольку они могли ограничить способность личности к свободной игре фантазии, к неизмеримой глубине и разнообразию личной жизни в пределах обширной, богатой, «открытой» социальной среды, который ненавидел «немцев» Санкт-Петербурга (особенно «русских немцев» и «немецких русских»), потому что их склонность к рабству была не «арифметической» (как в России или в Италии), то есть неохотным подчинением численно превосходящим силам реакции, а «алгебраической», то есть частью их «внутренней формулы» – сутью их натуры[140], – что Герцен, благодаря случайной покровительственной фразе Ленина, теперь оказался в святая святых советского пантеона, и введен он туда тем правительством, происхождение которого он понимал лучше и боялся гораздо больше, чем Достоевский, и чьи слова и действия непрерывно оскорбляют все, во что он верил, и его самого.

Конечно, несмотря на все его призывы к конкретности и неприятие абстрактных принципов, Герцен и сам бывал достаточно утопичен. Он боялся толпы, не признавал бюрократию и организацию и все же верил, что можно установить справедливость и счастье не для немногих, а для большинства, если уж не на Западе, то, во всяком случае, в России. Основанием этому был его патриотизм – вера в русский национальный характер, который столь ярко проявился, сумев пережить и византийскую стагнацию, и татарское иго, и немецкую дубину, и своих собственных правителей, сохранив неповрежденной душу народа. Он идеализировал русских крестьян, сельские общины, свободные артели; подобным же образом он верил в естественную доброту и моральное благородство парижских рабочих или населения Рима и, несмотря на все чаще проскальзывающие нотки «грусти, скептицизма, иронии… три главные струны русской лиры»

Со страниц этой книги звучит голос редкой чистоты и достоинства. Вовлекая в моральные рассуждения и исторические экскурсы, более всего он занят комментарием к ХХ столетию, которое называл худшим из известных. Философ и историк, Исайя Берлин не был ни героем, ни мучеником. Русский еврей, родившийся в Риге в 1909 году и революцию проживший в Петрограде, имел все шансы закончить свои дни в лагере или на фронте. Пережив миллионы своих земляков и ровесников, сэр Исайя Берлин умер в 1997-м, наделенный британскими титулами и мировой славой.

«Северный волхв» (1993) – последняя прижизненная книга британского мыслителя Исайи Берлина (1909–1997), которая входит в цикл его исследований, посвященных центральным фигурам контр-Просвещения: Жозефу де Местру, Джамбаттисте Вико и Иоганну Готфриду Гердеру. Герой книги Берлина Иоганн Георг Хаманн (1730–1788, полузабытый современник Канта, также, как и он, живший в Кёнигсберге, предстает в его эссе не столько реакционером и хулителем идеи автономного разума, сколько оригинальным мыслителем, ставшим предшественником основных тенденций философии нашего времени – идеи лингвистической природы мышления, неразрывности и взаимопроникновения природы и культуры, аффективных основ познания и множественности типов рациональности.

В 1945 году, впервые после того, как 10-летним мальчиком он был увезен из России, Исайя Берлин приехал в СССР. В отличие от, увы, многих западных интеллигентов, наезжающих (особенно в то время) в Советский Союз, чтобы восхититься и распространить по всему миру свой восторг, он не поддался ни обману, ни самообману, а сумел сохранить трезвость мысли и взгляда, чтобы увидеть жесткую и горькую правду жизни советских людей, ощутить и понять безнадежность и обреченность таланта в условиях коммунистической системы вообще и диктатуры великого вождя, в частности.

Книга содержит воспоминания Т. С. Ступниковой, которая работала синхронным переводчиком на Нюрнбергском процессе и была непосредственной свидетельницей этого уникального события. Книга написана живо и остро, содержит бесценные факты, которые невозможно почерпнуть из официальных документов и хроник, и будет, несомненно, интересна как профессиональным историкам, так и самой широкой читательской аудитории.

Для нескольких поколений россиян существовал лишь один Бриннер – Юл, звезда Голливуда, Король Сиама, Дмитрий Карамазов, Тарас Бульба и вожак Великолепной Семерки. Многие дальневосточники знают еще одного Бринера – Жюля, промышленника, застройщика, одного из отцов Владивостока и основателя Дальнегорска. Эта книга впервые знакомит нас с более чем полуторавековой одиссеей четырех поколений Бриннеров – Жюля, Бориса, Юла и Рока, – и с историей империй, которые каждый из них так или иначе пытался выстроить.

На основе подлинного материала – воспоминаний бывшего узника нацистских концлагерей, а впоследствии крупного американского бизнесмена, нефтяного магната, филантропа и борца с антисемитизмом, хранителя памяти о Холокосте Зигберта Вильцига, диалогов с его родственниками, друзьями, коллегами и конкурентами, отрывков из его выступлений, а также документов из фондов Музея истории Холокоста писатель Джошуа Грин создал портрет сложного человека, для которого ценность жизни была в том, чтобы осуществлять неосуществимые мечты и побеждать непобедимых врагов.

Вячеслав Манучаров – заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино, педагог, а также неизменный ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Книга Вячеслава – это его личная и откровенная история о себе, о программе «Эмпатия Манучи» и, конечно же, о ее героях – звездах отечественного кинотеатра и шоу-бизнеса. Книга, где каждый гость снимает маску публичности, открывая подробности своей истории человека, фигура которого стоит за успехом и признанием. В книге также вы найдете историю создания программы, секреты съемок и материалы, не вошедшие в эфир. На страницах вас ждет магия. Магия эмпатии Манучи. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

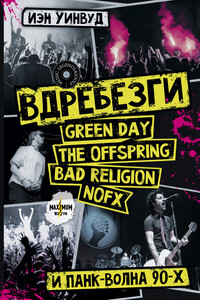

Большинство книг, статей и документальных фильмов, посвященных панку, рассказывают о его расцвете в 70-х годах – и мало кто рассказывает о его возрождении в 90-х. Иэн Уинвуд впервые подробно описывает изменения в музыкальной культуре того времени, отошедшей от гранжа к тому, что панки первого поколения называют пост-панком, нью-вейвом – вообще чем угодно, только не настоящей панк-музыкой. Под обложкой этой книги собраны свидетельства ключевых участников этого движения 90-х: Green Day, The Offspring, NOF X, Rancid, Bad Religion, Social Distortion и других групп.