История государства Российского. Том II - [2]

Скоро нашелся мститель: Ярослав сильнейший из Князей Удельных, восстал на изверга; но собственною безрассудною жестокостию едва не отнял у себя возможности наказать его. Варяги, призванные Ярославом в Новгород, дерзкие, неистовые, ежедневно оскорбляли мирных граждан и целомудрие жен их. Не видя защиты от Князя пристрастного к иноземцам, новогородцы вышли из терпения и побили великое число Варягов. Ярослав утаил гнев свой, выехал в загородный дворец, на Ракому, и велел, с притворною ласкою, звать к себе именитых Новогородцев, виновников сего убийства. Они явились без оружия, думая оправдаться пред своим Князем; но Князь не устыдился быть вероломным и предал их смерти. В ту же самую ночь получил он известие из Киева от сестры своей Передславы о кончине отца и злодействе брата; ужаснулся и не знал, что делать. Одно усердие Новогородцев могло спасти его от участи Борисовой; но кровь их детей и братьев еще дымилась на дворе Княжеском… Не видя лучшего средства, Ярослав прибегнул к великодушию оскорбленного им народа, собрал граждан на Вече и сказал: «Вчера умертвил я, безрассудный, верных слуг своих; теперь хотел бы купить их всем золотом казны моей…» Народ безмолвствовал. Ярослав отер слезы и продолжал: «Друзья! Отец мой скончался, Святополк овладел престолом его и хочет погубить братьев». Тогда добрые Новогородцы, забыв все, единодушно ответствовали ему: «Государь! Ты убил собственных наших братьев, но мы готовы идти на врагов твоих». — Ярослав еще более воспламенил их усердие известием о новых убийствах Святополковых; набрал 40000 Россиян, 1000 Варягов, и сказав: да скончается злоба нечестивого! выступил в поле.

[1016 г.] Святополк, узнав о том, собрал также многочисленное войско, призвал Печенегов и на берегах Днепра, у Любеча, сошелся с Ярославом. Долго стояли они друг против друга без всякого действия, не смея в виду неприятеля переправляться чрез глубокую реку, которая была между ими. Уже наступила осень… Наконец Воевода Святополков обидными и грубыми насмешками вывел Новогородцев из терпения. Он ездил берегом и кричал им: «Зачем вы пришли сюда с хромым Князем своим? (Ибо Ярослав имел от природы сей недостаток.) Ваше дело плотничать, а не сражаться». Завтра, сказали воины Новогородские, мы будем на другой стороне Днепра; а кто не захочет идти с нами, того убьем как изменника. Один из Вельмож Святополковых был в согласии с Ярославом и ручался ему за успех ночного быстрого нападения. Между тем как Святополк, нимало не опасаясь врагов, пил с дружиною, воины Князя Новогородского до света переехали чрез Днепр, оттолкнули лодки от берега, желая победить или умереть, и напали на беспечных Киевлян, обвязав себе головы платками, чтобы различать своих и неприятелей. Святополк оборонялся храбро; но Печенеги, отделенные от его стана озером, не могли приспеть к нему вовремя. Дружина Киевская, чтобы соединиться с ними, вступила на тонкий лед сего озера и вся обрушилась. Ярослав победил, а Святополк искал спасения в бегстве. Первый вошел с торжеством в Киев; наградил щедро своих мужественных воинов — дав каждому чиновнику и Новогородцу 10 гривен, а другим по гривне — и, надеясь княжить мирно, отпустил их в домы.

Но Святополк еще не думал уступить ему престола, окровавленного тремя братоубийствами, и прибегнул к защите Болеслава. Сей Король, справедливо названный Храбрым, был готов отмстить за своего зятя и желал возвратить Польше города Червенские, отнятые Владимиром у Мечислава: имея тогда войну с Генриком II, Императором Немецким, он хотел кончить оную, чтобы тем свободнее действовать против России. Епископ Мерзебургский, Дитмар, лично знакомый с Генриком II, говорит в своей летописи, что Император вошел в сношение с Ярославом, убеждая его предупредить общего их врага, и что Князь Российский, дав ему слово быть союзником, осадил Польский город, но более не причинил никакого вреда Болеславу.

Таким образом, Ярослав худо воспользовался благоприятными обстоятельствами: начал сию бедственную войну, не собрав, кажется, достаточных сил для поражения столь опасного неприятеля, и дал ему время заключить мир с Генриком. Император, теснимый с разных сторон, согласился на условия, предложенные гордым победителем, и, недовольный слабою помощию Россиян, старался даже утвердить Короля в его ненависти к Великому Князю. Болеслав, усилив свое опытное войско союзниками и наемниками, Немцами, Венграми, Печенегами — вероятно, Молдавскими, — расположился станом на берегах реки Буга.

За несколько месяцев до того времени страшный пожар обратил в пепел большую часть Киева: Ярослав, озабоченный, может быть, старанием утешить жителей и загладить следы сего несчастия, едва успел изготовиться к обороне. Польские Историки пишут, что он никак не ожидал Болеславова нападения и беспечно удил рыбу в Днепре, когда гонец привез ему весть о сей опасности; что Князь Российский в ту же минуту бросил уду на землю и сказав: не время думать о забаве; время спасать отечество, вышел в поле, с Варягами и Россиянами. Король стоял на одной стороне Буга, Ярослав на другой; первый велел наводить мосты, а второй ожидал битвы с нетерпением — и час ее настал скорее, нежели он думал. Воевода и пестун Ярославов,

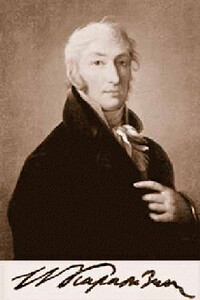

"Я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать… под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского…" — так начал одну из своих повестей великий русский историк Н.М.Карамзин.Давайте вместе с ним отправимся в путешествие по старой Руси, читая удивительные повести о любви и вражде тех давних времен.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Записка» составлена Н.М.Карамзиным по просьбе великой княгини Екатерины Павловны, младшей сестры Александра I и представлена императору в марте 1811 года в Твери. В этом произведении Карамзин выражает взгляды наиболее дальновидной части консервативной оппозиции, недовольной ходом либеральных реформ Александра I и деятельностью М.М. Сперанского. Содержание «Записки» – это блестящий очерк истории России и ее современного состояния, пронизанный мыслью о незыблемой и спасительной роли самодержавия как основы российского государственного порядка.

«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной культуры.В первый том «Истории государства Российского» вошли 10 глав: I — О народах, издревле обитавших в России, II — О славянах и других народах, III — О физическом и нравственном характере славян древних, IV — Рюрик, Синеус и Трувор, V — Олег-правитель, VI — Князь Игорь, VII — Князь Святослав, VIII — Великий князь Ярополк, IX — Великий князь Владимир, X — О состоянии Древней Руси. Первый том данного комплекта содержит комментарии, указатель имен, указатель географических и этнических названий, указатель литературных и документальных источников, церковных праздников и событий и список сокращений, принятых в указателях.

«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной культуры.В двенадцатом томе «Истории государства Российского» Н.М. Карамзиным описано время царствования Василия Иоанновича Шуйского (1606—1610), период «междоцарствия» (1611—1612).

«…Кровопролитие, мятежи и бедствия составляют главную и, к несчастью, любопытнейшую часть всeмирных летописей; но История нашего отечества, подобно другим описывая жeстокие войны и гибельные раздоры, редко упоминает о бунтах против Властей законных: что служит к великой чести народа Русского. Он, кажется, всегда чувствовал необходимость повиновения и ту истину, что своевольная управа граждан есть во всяком случае великое бедствие для государства. Таким образом народ Московский великодушно терпел все ужасы времен Царя Ивана Васильевича все неистовства его опричных, которые, подобно шайке разбойников, злодействовали в столице как в земле неприятельской.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной культуры.Одиннадцатый том «Истории государства Российского» — это описание царствования Бориса Годунова с 1598 года по 1605, «смутного времени» — 1605—1606 годы.

«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной культуры.Восьмой том посвящен царствованию Великого князя Иоанна IV Васильевича. Описание охватывает исторический период с 1533 по 1560 год.

«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной культуры.В девятом томе описывается продолжение царствования Иоанна IV Васильевича, названного Грозным, с 1560 года по 1584.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.