Искусство терять - [103]

— Замечательно, они прислали арабку.

— Кабилку, — машинально поправляет Наима.

Лалла прыскает:

— Еще лучше! Входите же.

Внутри создается впечатление, что дом обставляли, не собираясь в нем жить. Все плоско и нейтрально, от цвета стен до мебели и безделушек. Однако, если всмотреться, книги с загнутыми страницами, стопки писем, диски Айта Менгеллета [88], рисунки, валяющиеся среди журналов под стеклянной столешницей журнального столика, постепенно, мазками, дают понять, что это жилище Лаллы Фатмы Н’Сумера. Коттедж как будто делает шаг в сторону, вырываясь из типовой жизни французского пригорода, жизни, распятой между Парижем, почти недостижимым отсюда, и Евродиснеем.

Наима невольно сравнивает этот дом с квартирой своей бабушки, где Алжир на поверхности, бросающийся в глаза и кричащий: Алжир в настенных мусульманских календарях (которые бабушка не может прочесть, как она поняла много позже и к своему немалому удивлению), в медных подносах, украшенных арабскими буквами, в фотографии Мекки и ее золоченой рамке, инкрустированной фальшивыми драгоценными камнями, в чайном сервизе, в липких финиках, которыми полны шкафчики, и в коллекции кускусниц, гордости Йемы, занимающей все полки в чулане. Алжир на плоском экране огромного телевизора, всегда включенного, всегда на арабском. Алжир в украшениях на пальцах и запястьях, в красно-желтой косынке на волосах Йемы — и в них тоже Алжир, каждый месяц она тщательно красит их хной. Но копни поглубже — ничего. Семья Наимы кружит вокруг Алжира так давно, что они уже толком не понимают, вокруг чего кружат. Воспоминаний? Мечты? Лжи?

— Прости за прием, — извиняется Лалла, наливая ей кофе. — Просто — ты замечала эту склонность французов думать, будто все алжирцы понимают друг друга? Двадцать лет я здесь, и мне кажется, что всякий раз, когда приходится иметь дело с каким-нибудь учреждением, они непременно отыщут дежурного араба, чтобы прислать его ко мне.

— У Кристофа Рейни в кабинете есть все файлы биржи труда с классификацией по стране происхождения, — отвечает Наима. — И он нанимает нас на временную работу в зависимости от национальности художников, которых выставляет.

Лалла смеется, смех переходит в кашель. Наима находит, что он похож на Хемингуэя, с белой бородой, усами слегка противного цвета и черными глазами, которые не улыбаются — улыбка появляется в морщинках вокруг глаз, но никогда не согревает радужку.

Наима думала, что проведет с ним час или два, что они обменяются именами, телефонами, адресами, описанием произведений, которые ей нужны, и она сядет на обратную электричку. Она представляла себе результативный разговор, какие обычно бывают у нее с творцами, — речи о творчестве, мнения о мире и излияния души те приберегают для Кристофа, а к ней обращаются лишь за деталями обслуживания. Но Лалла говорит с ней вразброд обо всем и ни о чем (это просто фигура речи, он говорит о своей жизни) со словоохотливостью, которая удивляет ее и мешает направлять разговор. Он делится с ней своими чувствами: эта ретроспектива для него связана со скорой смертью (рак) и он страшится и одновременно желает ее. Он не знает, хочет ли прожить так долго, чтобы увидеть ее.

— Представь себе, — говорит он Наиме, — впервые я воочию увижу все, что сделал с шестидесятых годов до сегодняшнего дня, концентрат моей жизни в каракулях тушью и красками. А что, если я скажу себе в последний момент, когда создавать что-то новое уже поздно, что это все дерьмо? Я очень этого боюсь.

Она отвечает дежурными комплиментами, от которых старый художник со вздохом отмахивается. Чуть позже, высыпая на тарелочку печенье из пакета, он возвращается к своим страхам:

— Я смирился со смертью, это было не слишком трудно. Но не знаю, смогу ли смириться с тем, что прожил жизнь посредственности, и с этим умереть.

— Как можно смириться со смертью? — спрашивает Наима.

Она уверена, что это всего лишь слова, кокетство мужественного человека. Сидящий в бежево-сером кресле, одетый в широкий свитер с налипшей собачьей шерстью, художник кажется ей слишком старым и слишком уязвимым, чтобы не бояться близкого конца.

— Это вопрос долгих отношений со смертью, — отвечает Лалла, маленькими глоточками допивая кофе.

В молодости он несколько раз пытался покончить с собой. Было сложно, рассказывает он, пребывать в таком унынии в алжирской деревне 50-х годов, потому что старики твердили только, что это дело рук джинна, и никто не говорил с ним о его печали, ведь это все равно что беседовать с джинном, а такого никто не хотел. А потом все изменилось — с началом войны, в конце 1954-го, когда реальная смерть вошла в его поле зрения. Ему было лет пятнадцать. Его старший брат очень скоро ушел в горы, а он стал выполнять поручения ФНО. Это был удивительный поворот для Лаллы: когда жизнь была ему дана, он не хотел жить, но теперь, когда она оказалась под угрозой, — захотел жить как никогда. Были невероятно мощные всплески адреналина, когда на пути встречались патрули, и он помнит безумные гонки по лесам и смех, вырывавшийся из груди, который он не мог сдержать, если понимал: он оторвался от преследователей. Никогда он так не любил жизнь, как в эти минуты, говорит Лалла, и никогда больше так не смеялся. И вот, когда вся страна начала дышать после семи лет кошмара, он испугался. Испугался, что с уходом риска вернется желание умереть. Так немного позже он оказался среди кабильских мятежников и в конечном счете восстановил против себя и правительство, и исламистов. По убеждению — да, конечно, но еще и для того, чтобы укрепить свою хрупкую жизнь. Лалла считает, что дозирует риск, как диабетик дозирует уровень инсулина. Мало — он хочет умереть, много — умирает на самом деле. Он бежал в 1995-м, потому что «Черное десятилетие» угрожало равновесию, которое он терпеливо выстраивал.

Даже если весь мир похож на абсурд, хорошая книга не даст вам сойти с ума. Люди рассказывают истории с самого начала времен. Рассказывают о том, что видели и о чем слышали. Рассказывают о том, что было и что могло бы быть. Рассказывают, чтобы отвлечься, скоротать время или пережить непростые времена. Иногда такие истории превращаются в хроники, летописи, памятники отдельным периодам и эпохам. Так появились «Сказки тысячи и одной ночи», «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон» Боккаччо. «Новый Декамерон» – это тоже своеобразный памятник эпохе, которая совершенно точно войдет в историю.

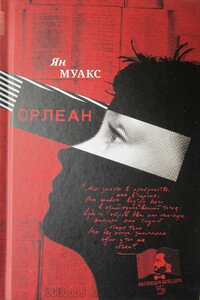

«Унижение, проникнув в нашу кровь, циркулирует там до самой смерти; мое причиняет мне страдания до сих пор». В своем новом романе Ян Муакс, обладатель Гонкуровской премии, премии Ренодо и других наград, обращается к беспрерывной тьме своего детства. Ныряя на глубину, погружаясь в самый ил, он по крупицам поднимает со дна на поверхность кошмарные истории, явно не желающие быть рассказанными. В двух частях романа, озаглавленных «Внутри» и «Снаружи», Ян Муакс рассматривает одни и те же годы детства и юности, от подготовительной группы детского сада до поступления в вуз, сквозь две противоположные призмы.

В сборнике представлены произведения выдающегося писателя Фридриха Горенштейна (1932–2002), посвященные Израилю и судьбе этого государства. Ранее не издававшиеся в России публицистические эссе и трактат-памфлет свидетельствуют о глубоком знании темы и блистательном даре Горенштейна-полемиста. Завершает книгу синопсис сценария «Еврейские истории, рассказанные в израильских ресторанах», в финале которого писатель с надеждой утверждает: «Был, есть и будет над крышей еврейского дома Божий посланец, Ангел-хранитель, тем более теперь не под чужой, а под своей, ближайшей, крышей будет играть музыка, слышен свободный смех…».

В повести рассматриваются проблемы современного общества, обусловленные потерей семейных ценностей. Постепенно материальная составляющая взяла верх над такими понятиями, как верность, любовь и забота. В течение полугода происходит череда событий, которая усиливает либо перестраивает жизненные позиции героев, позволяет наладить новую жизнь и сохранить семейные ценности.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.

Когда даже в самом прозаичном месте находится место любви, дружбе, соперничеству, ненависти… Если твой привычный мир разрушают, ты просто не можешь не пытаться все исправить.