Искусство и газета - [2]

В самом деле: в большинстве газет отдел искусства представляет из себя отдел для чтения между делом, для легкого чтения или для осведомления публики о театральных зрелищах, о художественных предприятиях. Приспособляясь к этой потребности, он все более проникается общим духом газеты, что всего заметнее сказывается на его языке. О театральных впечатлениях, о взломе кассы, об очередной повести известного писателя – рассказывают часто люди одного и того же порядка, различающиеся лишь тем, что один из них сделал своей профессией (точнее: жизнь когда-то принудила его выбрать профессию) газетную хронику, другой – театральное репортерство, а третий – литературную критику.

Эти-то люди и секут жестоко самих себя, сами того не ведая. Они не унижают искусства даже тогда, когда, по тем или иным соображениям, выдвигают бездарное или смешивают с грязью талантливое; даже тогда, когда они служат «злобам художественного дня», который часто не менее пошл, чем день заседания городской думы; даже тогда, наконец, когда сами они очень талантливы и талант их заставляет забывать о пустоте, скрывающейся под ним.

Эти «напрасные таланты», как выразился на днях в одной из своих статей Мережковский, суть один из самых страшных бичей нашего времени, потому что именно они – и главным образом они – уронили русскую литературу наших дней в глазах читающей публики, число которой растет с каждым днем, которая идет к литературе с открытой душой. Это – все еще те знакомые нам пустоцветы революции, которые не могут увянуть, люди без духовной культуры, без языка, без идей, без понятия о прекрасном, люди, исполненные того особого нигилизма, той неисправимой иронии, насмешки надо всем, и в частности – над самими собой, которая, как щитом, защищает их от нападений, с одной стороны, но зато и от общения с высоким и прекрасным – с другой.

Великое в мире всегда сопровождается бедствиями, болезнями, чумой. Чудесное, что витало над нами в 1905 году и обогатило нас великими возможностями, привело с собой в ряды литературы отряд людей зачумленных, «напрасных талантов», или хулиганов в глубочайшем смысле этого слова.

Они думают, что то, о чем они говорят, называется искусством и литературой; публика думает то же, так как они убеждают ее в этом и если что знают в совершенстве, – так это приемы, которыми можно действовать на дурные инстинкты толпы.

Но у толпы есть и другие, здоровые, а не больные инстинкты, и в силу этих инстинктов – толпа постепенно отстраняется как от этих «художественных критиков», так и от тех, о ком они говорят, с похвалой ли, с порицанием ли – все равно; ведь их похвалы часто во много раз ядовитей и вредней их порицаний; публика же полагает, что те, о ком они говорят, заодно с ними, что все это – «одна шайка».

Описание всевозможных видов и оттенков хулиганства и хамства по отношению к искусству можно растянуть до бесконечности; есть порожденное революцией, есть не с ней начавшееся, и не с ней кончающееся, извечное, «рассейское» или еврейское, талантливое или бездарное, более и менее разлагающее; я веду речь к тому, чтобы указать, что общий уровень отношения к искусству в русских журналах и газетах, отношения не по чину, ведет за собою ослабление интереса, подозрительность к произведениям искусства и литературы вообще – у публики. Этим не унижается искусство, которого нельзя унизить, ибо оно не наше, но только понижается общий уровень культуры.

В частных же случаях (которых гораздо больше, чем можно предполагать) не происходит даже и этого: многие русские люди с быстротой, свойственной здоровой русской душе, перерастают всю эту безыдейную суматоху и все низкие понятия, распространяемые литературными и иными газетными рецензентами, а эти последние, все еще считая себя вождями, больно секут самих себя каждой новой своей литературно-газетно-еврейско-нейрастенической выходкой на глазах у людей, чуждых суете и рекламе.

Это и есть – трагический фарс, разыгрываемый на страницах многих газет.

Итак: с речами о художествах, настроенными на шумный и суетливый политический лад, пора покончить.

И можно ли вообще говорить на языке искусства в газете, которая служит злобе дня?

Я думаю, что пора сделать такой опыт, которого никто еще не пробовал производить в целом. Не надо говорить много, надо говорить важно. Язык художественного отдела ничем не должен походить на язык телеграмм и хроник. Об искусстве должны бы говорить люди, качественно отличающиеся от людей, говорящих о политике, о злобах дня. Ведь преемство литературное и преемство политическое не имеют между собой ничего общего, и, в зависимости от этого, речи о политике и речи об искусстве не должны согласовываться друг с другом.

Нечего скрывать ни от себя, ни от кого, что существует противоречие вечное и трагическое между искусством и жизнью, что мосты между ними до сих пор в мире были только легкими, воздушными, радужными мостами, которые исчезали, едва проходили те великолепные грозы, которые создавали их, едва умирали те мировые гении, которые лишь силой своей гениальности создавали эти мосты, соединяя в самих себе и жизнь и искусство лишь на краткий и чудесный миг.

Автобиография написана Блоком для издания «Русская литература XX века» под редакцией В А. Венгерова (т. 2, М., 1915).

В январе 1918 года А. Блок создает самую знаменитую свою поэму — создает за несколько дней, в едином вдохновенном порыве. Обычно требовательный к себе, он, оценивая свое творение, пишет: “Сегодня я гений”. Напечатанная в феврале поэма вызвала бурные и противоречивые отклики. Многое в ней казалось неприемлемым собратьям по литературе. Но, несмотря на это, поэма Блока по праву заняла свое место в истории русской литературы, В “Двенадцати” Блок запечатлел образ той революции, в которую он верил, которая открылась ему в заревах пожаров, в метелях, в дыхании России.

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством».

«Торговая площадь с домом градоначальника в центре города. Утро. Некрасивые и мрачные фасады довольно высоких домов с плотно закрытыми дверьми. Окон на улицу почти нет, видно только несколько окон в верхних этажах. К стенам прислонены лавочки, крытые камышом. Площадь начинает понемногу наполняться народом. У главных ворот дома градоначальника, которых помещается в низкой зубчатой стене под акацией, сидит домоправитель Хамоизит, длинный и тощий. Он не совсем пришел в себя с похмелья и мурлычет песню: „Пей, пей, подноси, пей, пей, подноси“…».

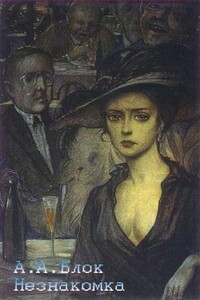

Незнакомка — героиня лирической драмы А.А.Блока «Незнакомка». Образ Незнакомки впервые появляется в стихотворении того же названия. В нем описывается «скука загородных дач» и пошлая обстановка пригородного ресторана. Этой прозаической картине противопоставлено нездешнее видение прекрасной Незнакомки, которая в одиночестве проходит меж рядами пьяных. Она наделена всеми возможными романтическими атрибутами: одета в «упругие шелка», на ней «шляпа с траурными перьями», «в кольцах узкая рука». Появление Незнакомки имеет двойственную мотивировку: среди присутствующих ее видит один поэт, но при этом поэт пьян, и видение может быть истолковано равным образом как хмельная галлюцинация.Лирическая драма «Незнакомка» (первоначально ее жанр определялся как «три видения», в окончательном тексте «видениями» называются действия пьесы) продолжала развивать противопоставление, на котором строилось стихотворение, между миром романтической мечты и действительностью.

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.