Идолы прячутся в джунглях - [6]

Рано утром, еще до восхода солнца, мы отправились к руинам. Дорога теперь шла по суше. Но это было лишь одно название. Почва во многих местах оказалась настолько заболоченной, что нам приходилось брести по воде, доходившей порой выше колен. Проводник сказал нам, что Ла Вента — место, куда лежал наш путь, — это остров, окруженный со всех сторон болотами. На нем есть невысокие холмы с удивительно плодородной почвой. Поэтому вся земля на острове поделена на участки, каждый из которых принадлежит отдельной индейской семье. Когда мы подошли к окраине Ла Венты, нам действительно встретилось несколько индейцев, направлявшихся на охоту или на свои поля. Мы попросили их помочь в расчистке древних руин от лесных зарослей, и они охотно согласились. После часа быстрой ходьбы от ранчо Бласильо мы добрались наконец до цели: перед нами находился первый идол. Это был огромный каменный блок более двух метров высоты. Он лежал плашмя на земле, и на его поверхности можно было разглядеть человеческую фигуру, грубо высеченную в глубоком рельефе. Фигура эта не отличается какой-либо спецификой, хотя, судя по общему ее виду, здесь чувствуется какой-то слабый отголосок влияния майя. Вскоре после этого мы увидели и самый поразительный монумент Ла Венты — огромный валун, напоминающий по форме церковный колокол… После незначительных раскопок, мы, к своему несказанному удивлению, убедились в том, что перед нами верхняя часть „гигантской головы“, наподобие найденной й Трес-Сапотес».

Повсюду среди джунглей встречались массивные каменные изваяния. Одни из них стояли вертикально, другие рухнули вниз или были разбиты. Их поверхность покрывала рельефная резьба, изображавшая людей и животных или фантастические фигуры в образе получеловека-полузверя.

Пирамидальные постройки, когда-то гордо возвышавшиеся своими белоснежными гребнями над вершинами деревьев, теперь едва угадывались под густым покровом растений. Этот таинственный город в древности был, очевидно, крупным и важным центром, местом рождения высоких культурных достижений, совершенно неизвестных науке.

Но время торопило исследователей. Преодолев серьезные препятствия, они сумели бегло осмотреть обнаруженные ими здания и монументы и постарались возможно точнее зарисовать и нанести на карту наиболее важные из них. Этого было явно недостаточно для сколько-нибудь широких исторических выводов. Поэтому Франц Блом, покидая древний город, вынужден был написать в своем дневнике: «Ла Вента, бесспорно, весьма загадочный памятник, где необходимы значительные исследования, с тем чтобы наверняка узнать, к какому времени относится это городище».

Но не прошло и нескольких месяцев, как это утверждение, делающее честь любому беспристрастному ученому, было начисто забыто. Очутившись в стране древних майя, Блом не мог устоять перед очарованием изящной архитектуры и скульптуры их заброшенных городов. Вычурные иероглифы и календарные знаки встречались здесь буквально на каждом шагу. И ученый, отбросив мучившие его сомнения, твердо решил: конечно же майя по всем статьям превосходили своих безымянных соседей на западе. Обширная глава об исследованиях в Табаско из книги Блома и Ла Фаржа «Племена и храмы» (1926 год) заканчивается следующими словами: «В Ла Венте мы нашли большое число крупных каменных изваяний и, по меньшей мере, одну высокую пирамиду. Некоторые черты этих изваяний напоминают скульптуру из области Тустлы; другие демонстрируют сильное влияние со стороны майя… Именно на этом основании мы склонны приписать руины Ла Венты культуре майя». Так, по иронии судьбы самый яркий ольмекский памятник, давший впоследствии название всей этой древней цивилизации, неожиданно оказался в списке городов совершенно иной культуры, созданной другим, хотя и родственным ольмекам, народом майя.

История знает немало примеров того, как пустяковое на первый взгляд событие круто меняло весь дальнейший ход развития человеческого общества. Нечто подобное случилось и в «ольмекологии», когда Франц Блом и его друзья совершили не слишком утомительный поход к вершине вулкана Сан-Мартин, где, по слухам, с незапамятных времен стояла статуя какого-то уродливого языческого бога. Лишь много лет спустя придирчивые знатоки мексиканской археологии разберутся наконец в истинном значении всего случившегося и громко нарекут находку американцев из Нью-Орлеана «Розеттским камнем культуры ольмеков».

По иронии судьбы сами первооткрыватели (в действительности они оказались вторыми) тоже ничего не поняли и отнеслись ко всему свершившемуся весьма спокойно. Для описания загадочного идола на горной вершине в их книге отведено буквально несколько строк. «Взобраться на вулкан Сан-Мартин Пахапан, — писал впоследствии сам Блом, — было нашей давней мечтой. В Татахуикапе мы наняли проводников и верхом на лошадях отправились в путь. Но после часа езды мы вынуждены были привязать наших кляч близ крохотной плантации кофе и идти дальше пешком… Затем тропа кончилась, и мы вступили в лес, где пришлось карабкаться по довольно крутому склону до тех пор, пока мы не добрались до небольшого ручья на высоте 506 метров. Наш проводник объявил, что здесь находится последнее место, где мы можем напиться воды перед „настоящим“ подъемом. В этой части леса каждая скала и каждый лист на деревьях были сплошь покрыты какими-то белыми личинками размером с мизинец. Густой подлесок состоял из небольших пальм и колючих кустов, но когда мы поднялись повыше — они исчезли. Узкая крутая тропинка то петляла среди скалистых обнажений, то исчезала вообще, чтобы через несколько шагов вновь вынырнуть перед нами. Чем ближе к вершине, тем ниже становились деревья. Их корни были исхлестаны свирепыми ветрами, а угловатые ветви покрывали разводы мха. На самой вершине горы тоже росли деревья. Это говорит о том, что с тех пор как вулкан „просыпался“ в последний раз, прошло уже немало времени. Вершина имела два пика. На высшей точке южного из них мы обнаружили большой валун с отметкой 1211. Этот номер выбил на камне мексиканский инженер Исмаил Лойя, обследовавший данный район в 1897 году. Валун и стоит как раз на высоте 1211 метров. Лойя был первым, кто видел идола на макушке горы Сан-Мартин. Он же рассказал нам в 1922 году, что ему пришлось передвинуть этого идола на небольшое расстояние для того чтобы использовать его как угловую отметку в своих промерах. Во время этого „переезда“ он нечаянно отбил у идола руки. Но еще до начала работ инженер успел, к счастью, сделать схематический рисунок всего изваяния. Под древней статуей находилась небольшая яма, в которой лежали какие-то глиняные сосуды и несколько небольших вещиц из нефрита. Лойя отбросил все это в сторону, но одну небольшую поделку в виде гремучей змеи из светло-зеленого нефрита прихватил с собой.

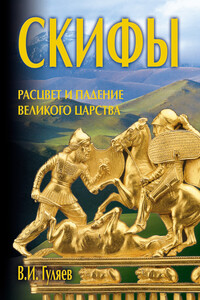

Эта книга посвящена одной из наиболее загадочных проблем древней истории Восточной Европы – расцвету и внезапному драматическому падению великого Скифского царства в VII–III вв. до н. э. Содержание ее основано на материалах археологических исследований на территории Украины и России (включая собственные раскопки автора на Среднем Дону), а также на сведениях античных и восточных мыслителей.Автор постарался донести до самых широких кругов читателей все обаяние самобытной и яркой культуры воинственных скифов – кочевых ираноязычных племен, пришедших в Северное Причерноморье из глубин Азии в VII в.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Семнадцатый выпуск художественно-географической книги «На суше и на море» открывается очерком писателя Вяч. Пальмана «Синеокая Ока», повествующим о природе и людях Мещерской земли, одном из интереснейших районов Нечерноземья. В сборник включены повести, рассказы, очерки о настоящем и прошлом, о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых; материалы по охране окружающей среды, зарисовки из жизни животного и растительного мира, фантастические рассказы советских авторов.

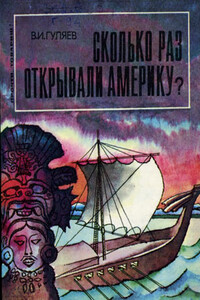

На побережье Эквадора нашли древнюю глиняную посуду IV-III тыс. до н. э., поразительно похожую на японскую керамику Дзёмон. В Мексике и Венесуэле обнаружены римские предметы. В двух шагах от американских берегов, на острове Ньюфаундленд, археологи раскопала поселок викингов. Кто они, эти безвестные мореходы, далекие предшественники Христофора Колумба? Какова их судьба? Оказали ли они сколько-нибудь заметное влияние на происхождение и развитие древних цивилизаций Нового Света? Об этом рассказывает книга археолога, изучающего историю древних индейских культур на Американском континенте.

Так кто же «открыл» Америку? Профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом в Институте археологии Валерий Гуляев пытается найти ответ на вопрос: были ли у Христофора Колумба предшественники? Последовательно перебирая всех кандидатов — древних египтян и шумеров, древних греков и римлян, финикийцев и арабов, подданных малийского султана и викингов, китайцев, японцев, полинезийцев, десять исчезнувших колен Израилевых и даже легендарных атлантов, он в конце концов склоняется к версии… А какой именно, вы узнаете прочитав его увлекательную книгу «Доколумбовы плавания в Америку».

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Эта книга — об открытии Ниневии, некогда сказочно богатой и великолепной столицы Древней Ассирии, располагавшейся на территории современного Ирака. Дворцовая библиотека царя Ашшурбанипала насчитывает сто тысяч «глиняных томов», в которых записаны мифы и легенды, сведения по истории, медицине, математике, астрономии. Авторы рассказывают о дешифровке ассирийской клинописи, о научных достижениях и о богах ассирийцев, о военных походах Ашшурбанипала и о падении Ниневии, завоеванной мидийцами и вавилонянами.

Сборник научно-художественных очерков, посвященных загадкам прошлого, поискам и находкам, связанным с историей цивилизаций, развитием науки техники, ремесел.

Знаменитые мореплаватели супруги Папазовы в 1974 году проплыли на спасательной шлюпке от Гибралтара до Кубы, будучи в океане "добровольными жертвами кораблекрушения". основной пищей им служил планктон. Их исследования входили в программ Организации объединенных наций освоения Мирового океана. Авторы воссоздают в художественно-документальной книге будни этого опасного и увлекательного плавания.

Много фактов, волнующих воображение, сохранила история — это и загадки космоса, и необычные изобретения, и странные находки в поселениях древних. Журнал «Техника — молодежи» из номера в номер публикует материалы об этом под рубрикой «Антология таинственных случаев». Наиболее интересные из них, а также материалы из других журналов включены в сборник.