Хозяин Брянских лесов - [6]

Данное мнение не совсем верно — недовольство, переходящее иногда в ненависть, охватывало все слои общества (например, по сведениям И. А. Дугаса и Ф. Я. Черона отношение к немцам у 90 % населения вполне можно назвать нейтральным или дружеским[3]), а не только крестьянство. Не только крестьяне, закономерно недовольные политикой коллективизации и сопровождавшими её массовыми репрессиями, но и рабочие оказывали массовую поддержку оккупантам.

Причина подобных настроений «пролетариев» кроется в чрезвычайно жёстком рабочем законодательстве, введённом накануне войны. Постановление СНК «О повышении роли мастера на заводах тяжёлого машиностроения» от 27 мая 1940 г., указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г. и указ «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие» от 19 октября 1940 г., противоречившие Конституции 1936 г., фактически ликвидировали свободу передвижения и делали положение рабочих на предприятиях аналогичным положению крестьян в колхозах.

Указы «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями» от 10 июля 1940 г, и «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве» от 10 августа 1940 г. и постановление СНК «О повышении норм выработки и снижении расценок» от 26 июня 1940 г. допускали жесточайшие репрессии за незначительные дисциплинарные проступки и значительно снижали реальный доход рабочих. Кроме того, восьмичасовой рабочий день вскоре был доведён до одиннадцатичасового.

К этому необходимо прибавить многочисленные гонения на интеллигенцию, массовые репрессии по отношению к инакомыслящим, геноцид ряда групп населения (казачество), унижение и преследования верующих.

Вывод о широчайшей базе социального недовольства полностью подтверждается тем, что в Локотском округе действия окружного самоуправления поддерживала значительная часть всех слоёв населения (крестьяне, рабочие, интеллигенция, священнослужители и т. д.).

Стоит отметить, что коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны не был внезапной единовременной вспышкой недовольства. Оно проявлялось и ранее, но в условиях коммунистической монополии на информацию данные, которых к тому же сохранилось очень немного, о сопротивлении насильственной коллективизации и индустриализации не были достоянием широкой аудитории. В 1928 г. восстала Якутия, в 1929 г. — Бурятия, а массовое сопротивление коллективизации на Украине в 1928–1933 гг. подавлялось с помощью армейских частей. В 1930–1931 гг. прокатилось восстание в Казахстане, жесточайше подавленное советскими войсками. В 1931 г. началось восстание на Кубани, перекинувшееся на Дон, Северный Кавказ, Поволжье. В 1932 г. грянуло восстание в Сибири, а повстанческое движение на Дальнем Востоке под руководством Карнаухова продолжалось с 1931 по 1935 гг. В 1936 г. взбунтовались ткачи Иваново-Вознесенска. Тогда же имела место серия мятежей в Красной Армии[4]. Вот лишь небольшой список «фронтов второй гражданской» 1920-30-х гг.

В этом отношении справедливо замечание германского историка Хоффмана, что «Русское освободительное движение родилось не в годы второй мировой войны, и не генерал Власов стоял у его колыбели. Вооружённое сопротивление большевикам существовало с момента захвата ими власти в 1917 году…»[5].

Ещё одной важнейшей причиной массового коллаборационизма была заранее предусмотренная репрессивная политика СССР по отношению к собственным пленным. Советское правительство не присоединилось к Гаагским конвенциям 1899, 1907 гг. и отказалось подписать под надуманным предлогом Женевскую конвенцию по защите военнопленных 1929 г. Несмотря на это, уже в июне 1941 г, немецкое правительство обратилось в Международную Комиссию Красного Креста (МККК) с намерением договориться об условиях содержания пленных с обеих сторон. До сентября списки советских военнопленных передавались советскому правительству, затем эта практика прекратилась, т. к. оно неоднократно отказывалось передавать взамен списки немецких военнопленных. Италия, Румыния и Финляндия, несмотря на все эти действия, заявили, тем не менее, о своем намерении в одностороннем порядке применять условия Гаагских и Женевской Конвенций по отношению к русским военнопленным.

27 июня Молотов заявил о готовности обменяться списками военнопленных, а 1 июля вышло постановление СНК о военнопленных, составленное в духе Гаагской конвенции, которая ни к чему не обязывала СССР (поэтому даже согласие соблюдать её, данное 17 июля, оставалось фикцией, так как там отсутствовал пункт о международном контроле).

9 июля МККК сообщила о готовности Германии, Финляндии, Венгрии и Румынии обменяться списками военнопленных на взаимных началах, а 22 июля о том же в отношении Италии (которая представляла также Хорватию) и Словакии.

20 августа МККК получила первые списки из Германии, направленные советскому послу в Анкаре. Однако советская сторона даже не подтвердила их получения. Именно это дало повод Гитлеру задержать передачу списка на 500000 военнопленных, назначенного на начало 1942 г. Не последовало ответа и на попытку МККК напомнить о заявлении 27 июня 1941 г. и на предложение об организации посылок военнопленным (16 февраля 1942 г. это предложение было отклонено официально якобы из-за отсутствия средств).

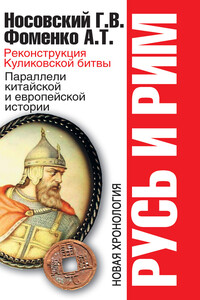

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.