Халхин-Гол. Исследования, документы, комментарии - [9]

В мае 1939 г. был смещен руководитель НКИД М. М. Литвинов, приверженец мифической идеи о «системе коллективной безопасности». На его место был назначен В. М. Молотов, взявший иной внешнеполитический курс. 8 мая 1939 г. во время встречи В. М. Молотова и английского посла Сидса последний задал ему вопрос: «Означает ли уход т. Литвинова с поста НКИД какое-либо изменение во внешней политике Советского Союза?» Молотов ответил, что «позиция Советского правительства остается без изменений, поскольку не произойдет каких-либо изменений в международной обстановке и позиции других держав». В свою очередь Молотов спросил Сидса о готовности к заключению военного соглашения с СССР. Тот уклонился от ответа»[26].

Весь 1939 г. прошел под флагом секретной дипломатической игры, уточнения позиций, выяснения дальнейших намерений различных сторон будущих участников грядущих конфликтов.

16 мая 1939 г. США начали переговоры с Японией в Токио. В ходе них министр иностранных дел Японии Арита Хатиро и посол США Грю поставили вопросы об улучшении японо-американских отношений в новой ситуации[27]. А через день, 18 мая, в беседе принял участие премьер-министр Японии Хиранума Киихиро, высказавший мнение, поддержанное его американским собеседником, что «возможно самое тесное сотрудничество между США и Японией, основанное на совместных поисках путей к разрешению противоречий в Европе»[28].

В июне-июле 1939 г. японо-американские переговоры были продолжены в Вашингтоне между японским послом в США Хориноуци Кенсукэ и государственным секретарем Корделлом Хэллом. Посол стремился доказать Хэллу, что все военные усилия японского правительства направлены против СССР. 10 июля государственный секретарь ответил, что он разделяет эту точку зрения. В следующей беседе, спустя 10 дней, он заявил, что США также выступают против усиления СССР, как и многие другие страны[29].

Английское правительство тоже поощряло агрессивные устремления Японии, направленные против СССР и МНР. Ведя переговоры с СССР о заключении пакта о взаимопомощи против агрессии в Европе, правительство Англии в то же время предприняло переговоры в Токио с МИД Японии о «дальневосточном Мюнхене». Переговоры завершились 23 июля 1939 г. соглашением, подписанным английским послом в Токио и японским МИД (соглашение «Крейги-Арита»). Английское правительство признало японские захваты в Китае и обязалось не помогать ему в войне с Японией. В тексте говорилось: «Японская армия в Китае особо нуждается в обеспечении своей безопасности и в сохранении общественного порядка в оккупированных ею районах»[30].

30 июля 1939 г., в разгар событий на Халхин-Голе, Чан Кайши достаточно решительно требовал от К. Е. Ворошилова: «Наша страна крайне нуждается в пополнении необходимым вооружением. Все вооружения, которые Вами обещаны Китаю, по слухам, до сих пор еще не отправлены. Если указанные вооружения не прибудут вовремя в Китай, то в случае возникновения европейской войны транспортирование их еще более будет затруднено и нашим — плану пополнения армии вооружениями и плану контрнаступления будет нанесен крайне чувствительный удар»[31].

Но еще до этого, 27 апреля 1939 г., китайский маршал Ян-Цзе, находившийся в СССР, упрекал советскую сторону: «Отсутствие поставок из Советского Союза самолетов с ноября прошлого года создало в Китае чрезвычайно напряженное положение…». Ян-Цзе подчеркивал, что эти факты дают почву для разговоров о том, что «Советский Союз не хочет помогать Китаю… Советский Союз не дает самолетов… Осложнения в Европе заставили его (СССР) мобилизовать свою армию, и ему сейчас не до Китая…»[32].

16 августа того же года в совершенно секретной беседе К. Е. Ворошилова и маршала Ян-Цзе последний сказал: «Чан Кайши считает, что Красная Армия самая лучшая армия, у которой можно поучиться многому, и поэтому просит Вашего разрешения присутствовать на маневрах РККА в 1939 г. китайским офицерам в количестве 8—10 человек». На это Ворошилов ответил: «Предстоящие маневры РККА в 1939 г. будут носить особый характер. Исходя из особого характера маневров, мы решили на маневры 1939 г. никого из представителей армий других стран на эти маневры не приглашать»[33].

Председатель законодательного Юаня Китая г-н Сунь-Фо 8 апреля 1939 г. в Москве высказал мысль о том, что «всякому понятно, что война на Дальнем Востоке угрожает общему миру. Поэтому противодействие японскому агрессору коллективными усилиями явилось бы вернейшим средством предотвратить мировую войну»[34].

Однако этого достичь не удалось: вспыхнул ожесточенный вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол, вошедший в историю как «необъявленная война»…

Глава 2

Япония на пути к большой войне

2.1. Японская императорская армия: неприхотливость, агрессивность, фанатичный характер

Военная сила нашей желтой соседки — факт неоспоримый, и если его не нужно преувеличивать до степени паники, то разумно учитывать его и необходимо, и своевременно.

А. Е. Снесарев

В 1929 г. военный историк К. К. Звонарев подчеркивал, что в ходе русско-японской войны «русская армия не знала Японии, не знала и ее армии. Больше того, она имела о ней совершенно ложное, извращенное представление…»

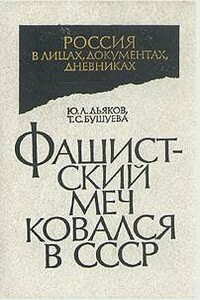

Мало кто знает о том, что германский вермахт (рейхсвер) в обход версальских запретов набирал силу на нашей земле. В СССР в глубокой тайне строились и действовали совместные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы Здесь обучался цвет фашистского вермахта. Основы советско-германского военного сотрудничества закладывали Ленин, Троцкий, Сталин.Предлагаемые вниманию читателей документы до сих пор не видели свет; поставленный на них 50 с лишним лет тому назад гриф «совершенно секретно» надолго упрятал их в архивный ГУЛАГ, исключил из сознания народа.Авторы считают своим долгом, опираясь на изученные материалы, сказать всю правду, во всей ее полноте, сложности и противоречивости.Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.